Circular Economy Hubを運営するハーチ株式会社は、東京都の多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の令和5年度採択事業者として展開するサーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラム「CIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラー・スタートアップ東京)」を運営。本特集では、プログラム参加者の取り組みをご紹介します。

廃プラ総排出量のうち47%を占めるといわれる容器包装・コンテナ類。循環移行への優先度は高い。解決策の一つとして注目度を高めているのがリユース容器包装システムだ。この分野は欧州をはじめとした海外が先行するが、食品・飲料容器、EC向けリユースパッケージなど、関連ビジネスが立ち上がり始めている。

2022年に創業したCircloopは、オフィス向けリユーザブルカップ事業を展開する。現在1日約2500個のリユーザブルカップを提供。導入企業数と提供数は日に日に増え続け、累計使用回数は25年6月末時点で75万回に達した。新たなリユース慣行定着に向けて奮闘する同社代表取締役の中村周太さんに話を聞いた。

株式会社Circloop代表取締役。株式会社インテージ、KDDI株式会社にてリサーチ、データを活用したマーケティングに15年以上従事。KDDIではセルフ機種変更が可能な店舗の開発など顧客体験のDXをリード。KDDIを退職後、飲食店向けの事業開発支援を行う中で、使い捨て容器の課題に直面し、リユースサービスを構想し、2022年10月に株式会社Circloopを設立

株式会社Circloop代表取締役。株式会社インテージ、KDDI株式会社にてリサーチ、データを活用したマーケティングに15年以上従事。KDDIではセルフ機種変更が可能な店舗の開発など顧客体験のDXをリード。KDDIを退職後、飲食店向けの事業開発支援を行う中で、使い捨て容器の課題に直面し、リユースサービスを構想し、2022年10月に株式会社Circloopを設立マイボトル持参でも使い捨て紙コップでもない、新たな選択肢

紙コップからリユーザブルカップへの移行により、概ね環境負荷を削減できる。これを示す論文や調査等は数多くあるが、たとえばグリーンピースは「リユースシステムの環境への影響は、まだ規模が小さく、さらなる効率化の余地が大きい現時点においても、温室効果ガスの排出を含むほとんどの影響項目で使い捨てカップシステムより優れている」という調査結果を公表している。もちろん、提供数やカップの利用回数・回収率・洗浄・配送等諸々の条件で変わることもあるが、一般的には環境面で優位性があるとされる。

他方で、環境面において、現時点で最適な選択肢といえるマイボトルの持参運動を展開している企業も多い。ただ、「強制感が強い」(中村さん)ため、あくまでも「推奨」にとどめているのが現状だろう。コーヒーマシンに付帯する紙コップを完全になくすことはできない。

そこで、マイボトルか使い捨て紙コップかという極端な二択に、新たな選択肢として加わるのがリユーザブルカップというわけだ。

紙コップと同等のコストで環境負荷削減

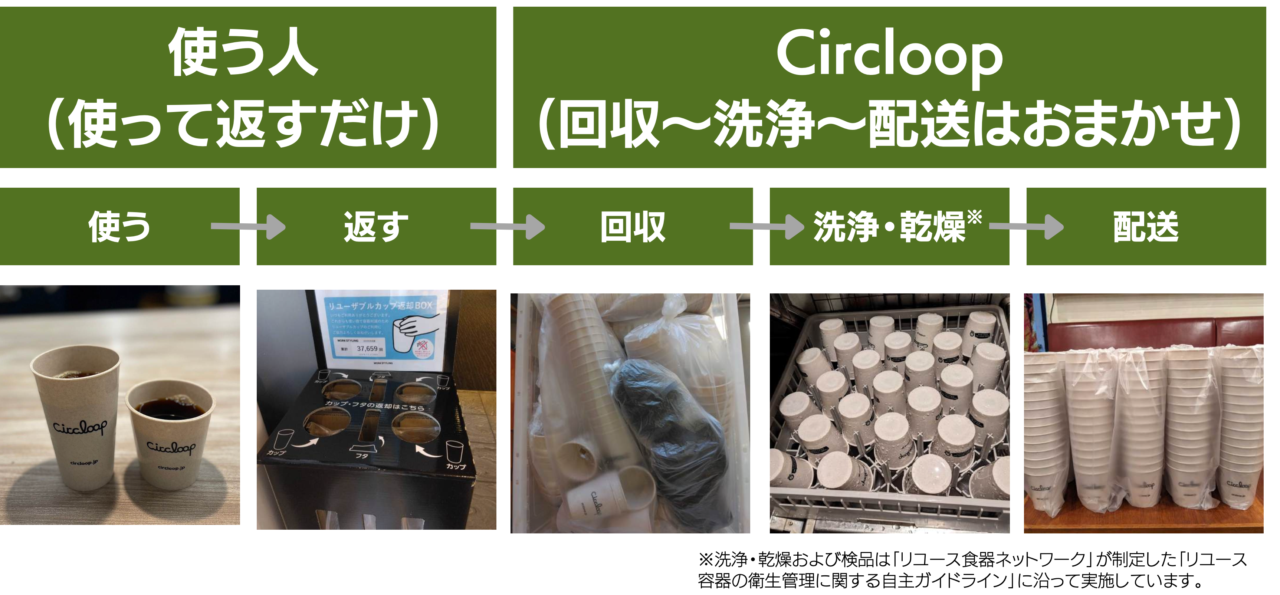

Circloopの現在の主な導入先はオフィスだ。リユーザブルカップはコーヒーマシンやドリンクコーナーが設置されているオフィスの休憩スペースに設置され、カップが使用された後、同社が回収する。専用拠点で洗浄・搬送され、再び利用に回されるというシンプルな流れだ。利用者は、使用して回収ボックスに入れるだけでよい。

同社によると、1日250個のリユーザブルカップを使用した場合、紙コップCO2排出232kgと比べて66kgまで削減できるという(70%以上の削減)。

紙コップという「かさばるごみ」が発生しないため、廃棄コスト削減にもつながる。現時点で提供価格はリユースカップ1個あたり14円。紙コップの購入と廃棄コストを合算して比較すると同等だとしている。

強固なインフラが競争力の源泉

「この単価自体競争力があると自負している」と話す中村さんだが、提供価格にも関わるインフラの大規模化・効率化を急ぐ。立ち上げ当初、ある居酒屋で営業時間外に食洗機を借りて洗浄するところからスタートした。現在では専用の拠点を設け、1日3000個程度を洗浄する体制を整えている。すでに資金調達を実施し、近日中には処理能力1万5000個程度へと拡大、その後5万個を目指す。「裏側のロジを効率化していく先に競争優位性が生まれて、同時にさらなる環境対策にもなる」と話す。一般的に、リユースシステムの展開には配送や洗浄に伴いCO2などの環境負荷が増えてしまうバックファイア効果に留意することが重要だが、その点を意識しながら一連のフロー構築と洗浄拠点設置戦略を持つ。

こうしたインフラは、競争力の源泉創出やバックファイア効果への対策となるだけでなく、将来的に外食産業などがリユースカップシステムを導入する際にも活用可能な基盤となる。「大手のコンビニや外食が全面的にリユースを実施すると、世の中はもっと変わるのではないでしょうか。そのニーズが顕在化した際に対応できるプレイヤーになっておきたい」と中村さんは語る。

場作りへの貢献という付加価値。真の循環価値創出へ

中村さんが見据えているのは、カップを提供し環境負荷を抑えることにとどまらない付加価値の提供だ。同社実施のアンケート(N-23)では、65%の人が「ごみを出しているという罪悪感を持たずに済む」と回答し、約75%が「環境への意識や行動に変化があった」と答えている。1日あたりのカップ使用数も紙コップと比較して26%削減できたという。リユーザブルカップだと1日に複数回使用されることを意味する。N数は多くはないが、実感値に近いのではないだろうか。行動を変容する人が増えると、インパクトの大きさは無視できない。

「『環境負荷削減を』と訴えると、分断が起こったり堅苦しさが出てしまう。コップを『捨てる』より『戻す』という心地よさを感じてもらいたい」と、中村さんは心地よさという体験を味わってもらうことを何よりも重視する。

提供価値はそれだけにとどまらない。このシステムは、導入企業全体のサステナビリティ推進に寄与する要素ともなりうるのだ。「カップを提供して終わりではなく、オフィス空間の場作りにつなげたい」と中村さんは話す。同じカップを持ってドリンクを飲むという一体感。来客時にリユーザブルカップを使ってもらうことによるさりげないブランディング、さらにはリユースカップを使うことはどういう意味があるのか、という問いを社内に投げかけ、意識を喚起することもできる。

たとえば、ある顧客は導入を検討するミーティングで、他のメンバーの環境に対する想いや価値観を知ることにつながり、サステナビリティ施策が進めやすいチームづくりに貢献することにつながったという。他の顧客はリユーザブルカップシステムという仕組みを社内でどう活かすか、社員を巻き込んだ形で検討する活動を行う。

このように、リユーザブルカップシステムには、単なる環境負荷削減以上の多面的な価値が秘められているのだ。中村さんが追求しているのは、環境・経済・社会の各側面でより高い価値を生み出していくことではないだろうか。その延長線上には、さらに市場が成熟した際、Circloopの市場における最適なポジショニングの確立につながっていく。

取材後記:「心地よさ」は普及の鍵

リユース容器包装システムは、導入コストだけではなくユーザー側の手間がかかると認識され、システム全体の最適化が課題となっていた。これらを乗り越えるべく、最近ではデジタル技術等の力を借りていくつかのサービスが創出されてきているが、日本で選択肢の一つとなるにはもう少し時間がかかるかもしれない。社会全体の環境意識の高まりや、EUやドイツなどで整備されつつあるような規制環境は追い風となるが、Cirloopが追い求める「心地よさ」といったユーザビリティは、本質的な価値として普及の鍵となる。

導入先の一つTokyo Innovation Base (TIB)では、ある時夕方くらいにカップがなくなったことがあり、TIBのスタッフの方から「もうカップはないのですか?」と聞かれたことがあるという。「私たちとしては申し訳ないのですが、それだけ使っていただいているという意味では嬉しい瞬間」と中村さん。

Circloopは同社にしか生み出せない価値を追求しながら、リユーザブルカップが当たり前になる世界の実現に向けて着実に歩みを進める。

※冒頭の画像は導入企業一つ、City Lab Tokyo(東京都中央区)で撮影

【参考】株式会社Circloop公式ウェブサイト

【参考】2023年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」(マテリアルフロー図)

【参考記事】リユースが 拓く未来 東アジアにおける リユースカップシステムと 使い捨てカップシステムの環境パフォーマンスに関する ライフサイクル比較評価

【参考記事】リユースカップシステムは実際に環境にいいの? グリーンピースの調査でわかったこと

【参考記事】Circloopが第10回TIB PITCH「試験導入」コースに採択されました