国立大学法人岡山大学は8月24日、「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク(通称:中四国・播磨HeReNet)」の始動に向けた学外説明会を実施した。研究活動に不可欠な液体ヘリウムの広域リサイクルと安定供給体制の構築を目指すものだ。

液体ヘリウムは国内で生産されておらず、全量を輸入に依存している。近年、コロナ禍や世界的な紛争などの影響により価格が高騰し、多くの大学や研究機関で入手が困難となり、研究活動に支障をきたしているのが現状だ。

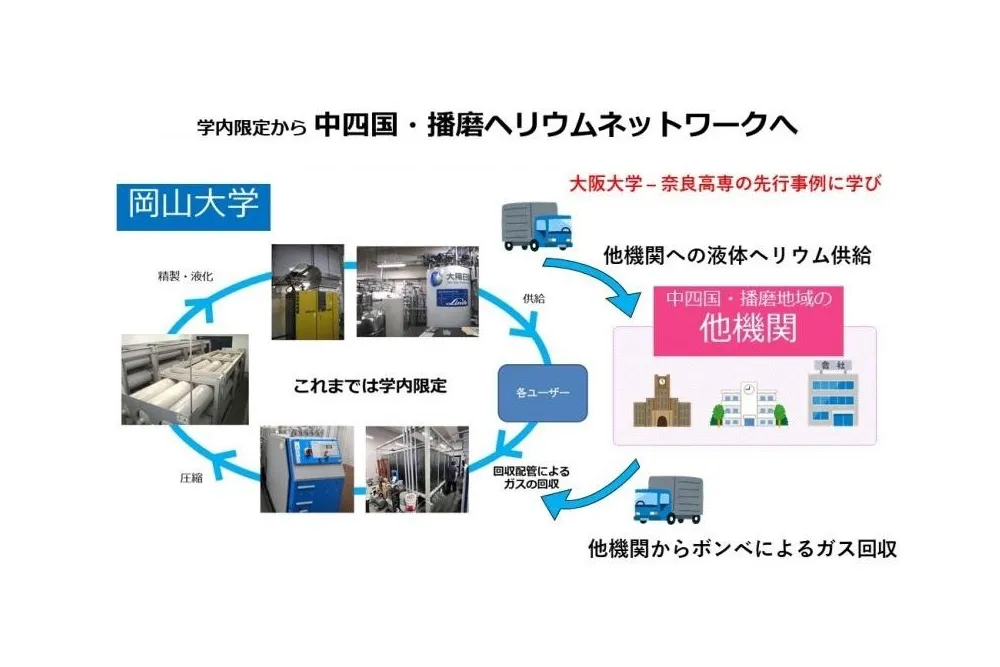

この課題に対し、岡山大学は学内にヘリウム液化装置を所有し、学内利用者への液体ヘリウム供給と、発生したヘリウムガスの回収・再液化による循環利用システムを既に構築している。今回の「中四国・播磨HeReNet」では、このシステムを中四国・播磨地域の大学、研究機関、高専などにも拡大する。具体的には、連携機関で発生したヘリウムガスをガスバッグで回収し、圧縮機でガスボンベに詰め替えて岡山大学に運び、再液化して供給する仕組みを整備する。

ヘリウム液化装置は極めて高額な中規模研究設備であり、運用にはコストと高度な技術人材を要するため、その整備は容易ではない。岡山大学は、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択されており、その一環として「イノベーション創出の知と技のメッカとなる」ことを掲げ、研究力強化のハブとなる施策を推進している。本ネットワークを通じて、学内だけでなく近隣の機関にも液体ヘリウムを供給することで、液体ヘリウムを使った研究・開発の裾野を広げ、わが国の研究力向上とイノベーション創出強化に貢献することを目指す。

岡山大学の那須保友学長は、本取り組みが液体ヘリウムの有効利用と持続可能な研究基盤の確立を目指すものであり、わが国の科学技術・イノベーションを支える研究基盤強化の観点からも非常に重要だと述べている。

【関連記事】「不純物のばらつき」を制する。高級鋼材向け鉄リサイクルの新研究会が始動

【関連記事】鉄鋼・セメント・ガラス産業の耐火物サプライチェーン強化。RHI MagnesitaとBPIが循環経済を加速する合弁会社を設立

【関連記事】欧州委、鉄鋼金属行動計画を発表。循環性促進も優先項目に