産業廃棄物の100%再資源化や循環型コミュニティデザインなど、サーキュラーエコノミーに関わる事業を展開するアミタホールディングス株式会社(以下アミタHD)。同社は現在、2030年を見据えた事業戦略ビジョンとして「エコシステム社会構想2030」の実現を掲げ、企業向けのサステナブル経営移行支援や産官学民連携による全国各地域での循環型社会のモデル構築を進めている。その戦術の中核が、国が推進する「デジタル田園都市国家構想」との融合を視野に入れた新たな循環型地域モデル「Co-Creation City(コ・クリエーションシティ)構想(以下CCC構想)」だ。

地球環境の劣化と人々の孤独という現代社会の課題を解決するため、資源を循環させながら人々の関係性も増幅させるエコシステム社会の基盤を成すCCC構想。代表取締役会長兼CVO(Chief Visionary Officer)の熊野英介氏は、欧米とは異なる精神性を持つ日本だからこそCCC構想は実現できると説く。それはなぜか、熊野氏に話を聞いた。

熊野 英介(くまの えいすけ)氏

サステナブル社会の2大要素を包摂するコ・クリエーションシティ構想

熊野氏が1977年に前身の会社を創業して以来、アミタHDは一貫して潜在的な社会ニーズに対して先行投資をしながら市場をつくり、事業化してきた。公害や石油ショックを受けて天然資源の代替ニーズが高まった1980年代、祖業である産業廃棄物の100%再資源化サービスを開始。環境分野の法令や国際基準が強化されていく1990年代から2000年代にかけては、環境認証審査や環境管理業務のクラウドサービスなどを始めた。では、現在の社会ニーズとは何なのか――。

「新型コロナウイルスの流行によって、不安が常態化しました。そんな社会では、安定を求めるエネルギーと安心を求めるエネルギーとに分かれていきます。安定を求めるエネルギーが強いと管理社会になってしまうので、安心へ向かって行きたい」

「では、何をもって安心と言えるか、別の言い方をすれば何をもっていないと不安になるかを考えると、孤独ですよね。だから、関係性を提供して安心をもたらすエコシステム社会を創るしかない。そんな関係性をデザインするためのセグメントを『社会デザイン事業』ということにして、市場を創造しようとしています」

新たな市場のメインフレームは、新型コロナの影響で定着したデジタルとリモート。これらを土台に目指していくサステナブルな社会には、大きく分けて2つの要素が含まれると熊野氏は言う。

「人もモノも情報も常に循環するという『ソーシャルサーキュラー』と、長寿の時代に高齢者も子どももライフイベントの多い女性も障がい者も、すべて資産と考える『ソーシャルインクルージョン』です。この2つのメカニズムでどんどん行動できるのではないかと思っているので、戦略面で試行錯誤するフェーズは終えました。あとは、戦術的にどうするかが市場化のポイントになるのでCCC構想を打ち上げました」

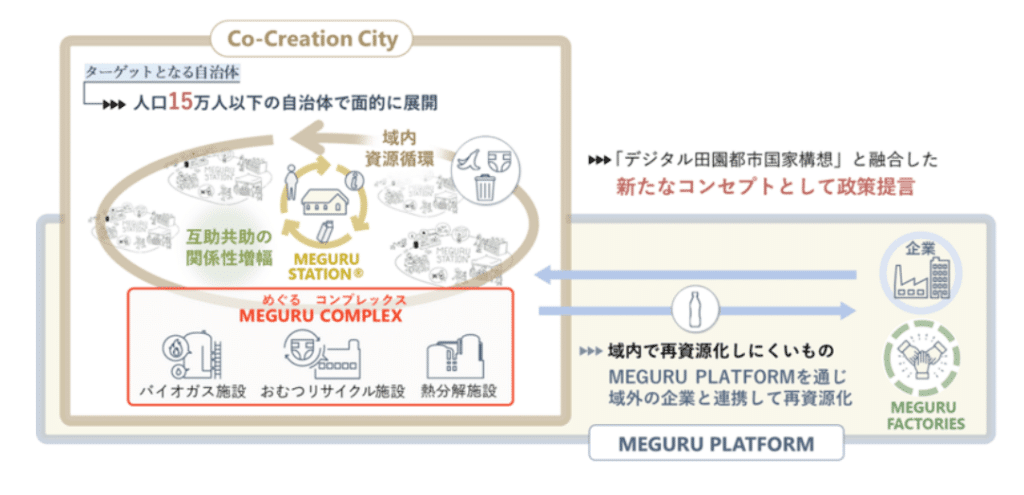

資源の循環と関係性の増幅を両立させるCCC構想。そのインフラとなるのが「MEGURU COMPLEX(めぐるコンプレックス)」だ。焼却ごみとされている水分量の多い生ごみは、バイオガス施設でガスと液体肥料に資源化。近年使用量の増加が目立つ使用済紙おむつは、パルプと可燃物に資源化する。残りの衛生ごみなどは熱分解し、得られた灰はアミタの循環資源製造所でセメント原料に加工するなどして、化石燃料に依存しない資源化を目指す。

また、アミタが展開する互助共助コミュニティ型資源分別回収ステーション「MEGURU STATION®(めぐるステーション)」に市民がプラスチックなどの資源を持ち込むことで、質の高い資源の循環が可能になる。さらにはステーションを訪れた市民は、資源を持ち込みながら会話したりイベントなどを楽しんだりしながら地域での関係性を広げることができる。

地域内での資源化が難しいものは、アミタの循環資源製造所や技術をもつ域外のリサイクラー(「MEGURU FACTORIES(めぐるファクトリーズ)」)と連携し、新たな原材料として域外の企業にも供給する。地域内で集まる資源情報を集約するデジタル情報プラットフォーム「MEGURU PLATFORM(めぐるプラットフォーム)」を通じた市民の消費行動分析によって、地域の▼購買予測▼調達予測▼行動予測▼地域のカスタマイズ予測―が可能となり、企業は見込み生産ではない最適な規模での生産、サービス提供を行うことができる。さらに、MEGURU COMPLEXで再資源化される原料を域内調達することで、ESGに即した企業活動を実現できる。

「2015年より、宮城県南三陸町でバイオガス施設を運営しています。地元の人たちが生ごみを分別して出して、私たちは集まってきたものを加工して地元の人たちに肥料として提供しています。つまり、住民のみなさんと我々のコ・クリエーション(共創)モデルです。肥料価格は市場と連動してないので、ウクライナ侵攻が発生したことで市場コストの5分の1ぐらいになりました。これは新しい資本主義の姿だと思うんですよ」

「今後MEGURU STATION®では、センサーを使ってどれだけの資源量が集まったか、どのような種類が集まったか、どれだけ人が集まったか、滞在時間はどうだったかといった情報が分かるようになります。そうすると、地域での消費行動や移動行動を数値化できるので、例えば買い物難民と言われている人たちのところへオンデマンド・バスに欲しいものを積み込んで行くといった、地域のインフラの運営にも役立てられるのです」

国際情勢の不安定化で資源調達コストが上がっていくという産業課題と、少子高齢化に伴って顕在化してきたさまざまな地域課題。CCC構想は、その両者の解決に貢献できる可能性を秘めているのだ。

「今後地下資源が少なくなるので、コモディティ化した商品を製造・販売する企業の間では資源の取り合いが生じます。競争が激化する中で、例えば、ソーラーパネルや電池といった製品は、世界で5社ぐらいのスーパーグローバル企業が担えば十分という状況にしなければなりません」

「一方で、収縮傾向にある日本の国内市場では、ESG調達や地域性に沿ったカスタマイズ仕様の生産、多様な形態での販売活動が重要になってくると思います。その時、*インダストリー4.0のようにスマートファクトリー化しないと、使えないものや無駄が生じてしまいます。調達と製造の多様性と市場への対応性とを結ぶのは、MEGURU STATION®から得られる需要・調達・行動などの予測情報です。このような予測をもとにした循環型ビジネスやコミュニティデザインを全国規模で展開していきたいと思っています」

*ドイツ政府が2011年に発表した産業政策。製造業がIT技術を取り入れて製造プロセスを円滑化(スマートファクトリー)させることで、大量生産とカスタマイズ生産の両立も目指せる

資本主義のサブシステムをつくる

各地域でCCC構想が展開されればされるほど、社会全体で生産と消費の好循環が生まれ、自然資本と人間関係資本が豊かになるエコシステム社会の実現へと近づく――。熊野氏は、そんな未来予想図を描いている。

「岸田内閣は地域創生とデジタル田園都市構想で動いておられ、非常に素晴らしい取り組みではありますが、デジタル技術を用いた管理型だと思います。本来地域には文化性と社会性という無形性の価値がありますので、デジタル田園都市構想にCCC構想が加わることで、地域が抱える社会課題を解決しながら、なおかつ、それぞれの独自の文化性も循環する社会を実現できるはずです」

こうした状況を作り出すために、各地域で企業、自治体、学術機関、市民が共創できるプラットフォーム組織として、アミタHDは一般社団法人エコシステム社会機構<Ecosystem Society Agency 略称ESA(イーサ)>をこのほど立ち上げ、自らも参画した。ESAには、長年にわたって事業を通じてサステナブルな社会を追求してきた熊野氏の危機意識もにじむ。

「日本は組織の縦割り構造のおかげで、部分最適・全体不最適になっているため、これを打破しなければなりません。また、国も地方自治体も基本的には3年程度で人事異動が行われるので、技術的な伝承はできても、ノウハウが溜まらない。さらに、投資をすると言い出しても単年度で予算が組まれるので、5年後にどのようにしてお金を集めるのかということが分からない、非常にしづらい国になってしまいました。そこは民間のほうが得意なのですが、市場を作らないと儲かりません」

「ESAは循環型の資本主義のサブシステムのようなものです。健全なサブシステムがないと、メインシステムの劣化に振り回されます。健全なサブシステムは絶対に必要ということに、皆さんに賛同してもらっています」

CCC構想を前に進めるためには、企業のサステナブル経営への移行支援、とりわけサプライチェーンマネジメントのESG化への伴走支援は今後、アミタHDにとって戦術上重要な柱となる。ここでも、ESAのプラットフォーム機能を活かせると熊野氏は考える。

「私たちは1999年から日本で初めて環境認証審査をスタートさせ、トレーサビリティ認証と廃棄物のマネジメント管理を提供しています。残すは調達です。この辺の情報をすべてESG化していこうというのが、企業の移行戦略のツールとなります」

「企業が自分たちの事業をサステナブルに移行していくときに必ず通らなければならないのが、プロトタイプを作れるかどうかです。PoC(概念実証)をして解像度が上がれば上がるほど、今度は実装できる現場が必要になる。そうなった時、ESAの自治体と組めたりすると、仲間集め・フィールドの確保に便利ですよね。反復性と展開性が証明できた事業になりますので、そこまで伴走できる仕組みを一つの商品として提供していきます」

資源と関係性の循環で日本は世界をリードできる

もう一つ、ASEAN(東南アジア諸国連合)地域を中心とした海外事業の拡大も今後重視していくテーマとなる。すでに産業廃棄物の再資源化事業を始めているマレーシアのほか、2023年5月にインドネシアのセメント大手であるインドセメント社、2024年5月にインド環境大手のラムキーグループと共同事業調査のための覚書(MOU)を締結し、新興国市場での事業展開を目指す。

「新型コロナを契機に、ESG投資が世界の投資の40%を超え、政府や銀行からのかなり強いプレッシャーで動いていることが分かりました。この流れを読み、私たちは本格的にASEANへの進出に動き出しています」

「日本の成功事例は、向こうではアドバンテージになるのです。日本は今でもアジアの奇跡の国、科学立国、環境立国だと思われている。日本人も日本政府も、見本になれるのだともっと胸を張ってよいと思います」

戦後の高度経済成長とともに成し遂げてきた産業面での成果に加えて、日本人がはるか以前から培ってきた精神性は、モノも人の関係性も生態系のように循環するエコシステム社会づくりにフィットすると熊野氏は見ている。

「日本では、『みんなが主役でみんなが脇役』という思想性があるわけです。日本人は私とあなたを分けるのではなく、関係性にこそ意味があるということを、龍安寺の枯山水庭で表現し、哲学者・西田幾多郎も言及しています。この思想性は、日本と同様に稲作文化の中で関係性が成立してきたアジア・モンスーン気候の人たちも、きっと理解できるはずです。また、本来は畑作・牧畜型であるヨーロッパの国々でも、このような精神性を持つ人たちが力を持ちはじめていて、元々こうした思想性を持ち続けてきた日本が、エコシステム社会ではトップリーダーになる可能性が高いと思います」

土地や資源を無制限に利用して成り立つリニアエコノミーの限界が露呈しつつある中で、制約条件から最適解を作ってきた日本の強みを見直すべき時だと熊野氏は言う。

「グローバルにサービス展開する企業やこだわった自治体がこんなにたくさんあるエリアは日本ぐらいですよ、今のところ。でも、そういう社会的なポテンシャルを編集する人がいないのです。この国がそこに気づいたらもっと雇用を創出できるし、お金に頼りすぎずに関係性に頼れば不安もなくなるのではないでしょうか」

アミタHDは、2030年までのロードマップを再設計して、CCC構想を軸としたエコシステム社会の実現へと向かっていく。

「自然は儚くて(はかなくて)もろいけれども、つながれば変化に強くなります。エコシステム社会の構築をビジネスにして、競争原理から生態系のような共存原理へと変わっていくのを見てみたいですね。だからもう戦略は変えないで、戦術に注力して実行あるのみです」

【関連記事】

アミタグループ、新たな地域モデル「Co-Creation City構想」を発表。関係性増幅と循環促進の基盤づくりを目指す

アミタHDが発起参画する「一般社団法人エコシステム社会機構」が4月1日設立 -「循環」と「共生」をコンセプトに公民の共創を促進-

持続可能な産業と暮らしを実現する循環型社会のプラットフォームをつくる ~アミタHD末次新社長インタビュー~