Sponsored by 三井化学株式会社

人生の約3分の1を占める、睡眠の時間。その質が日々の生活、さらに未来の健康を左右することに対して、社会の意識は高まっている。一方で、毎日使う寝具がどのような素材から作られ、使い終えた後にどうなるのかまで、思いを巡らせる機会は少ないかもしれない。

人の健康と地球の健康は、切り離せないのではないか──寝具が環境に与える影響にまで目を向け、高い視座で挑戦を続ける企業がある。それが、オーダーメイド枕やマットレスなどを展開するマイまくらグループだ。

同グループの中で、枕やマットレスを中心としたウレタン関連製品の製造販売を行う株式会社マイまくら物産は「すべての人に健康な眠りを提供する」という使命を掲げ、地球にも健康な眠りの実現に向けて環境問題に立ち向かう挑戦を開始。その一環として、三井化学株式会社のマスバランス方式によるバイオマス由来のウレタン原料(バイオマスTDI)を採用した、バイオマスマットレス・NATURE REST(ネイチャーレスト)を開発した。

IDEAS FOR GOODと三井化学による「素材の素材まで考える」連載。サーキュラーデザインの世界でも「素材」が重要視されている中で、サーキュラーなものづくりをするうえで環境に配慮された素材の調達は欠かせないものになっている。連載では、素材そのものを変革していく三井化学や、パートナー企業の取り組みを追っていく。

前回の第六弾では、ハミガキチューブのキャップをバイオマス化した、グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社にその経緯や課題、そして環境への取り組みや目指したい未来を聞いた。

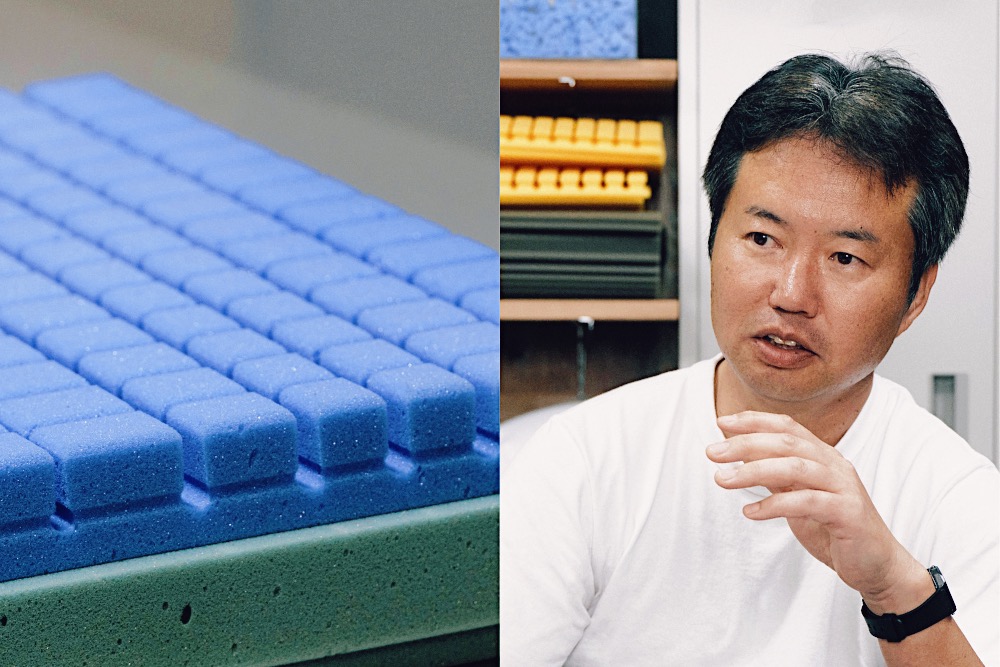

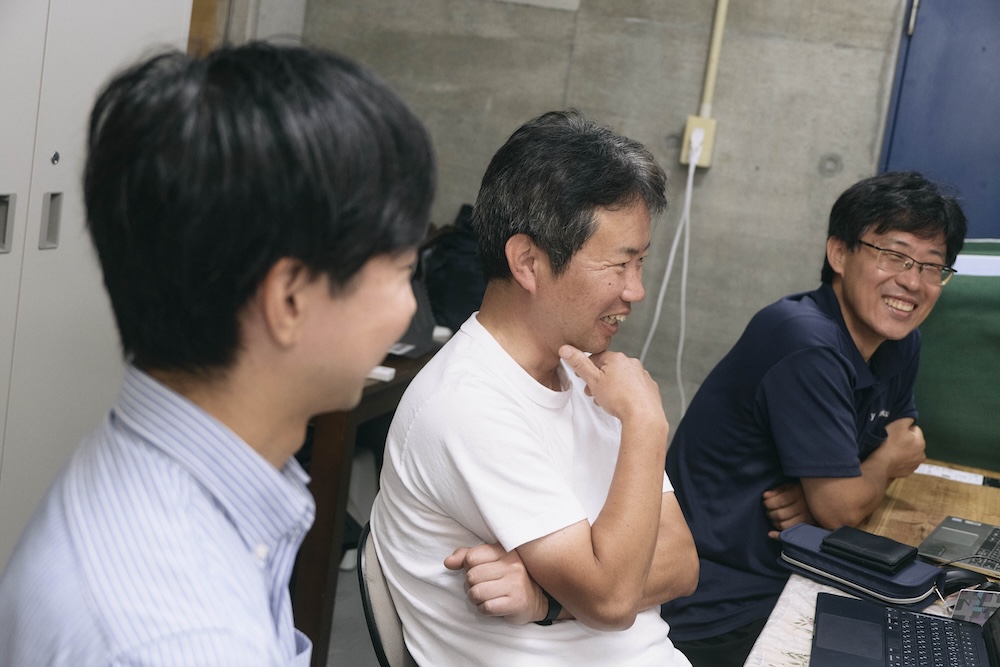

その第七弾として焦点を当てるのが、マイまくら物産だ。品質や寝心地を妥協せず、いかにしてサステナビリティを実現するのか。“人にも地球にも健康な眠り”を追求したBioウレタンマットレス開発の舞台裏と商品に込めた想いを、マイまくら物産の池田亮さん、姜海光さん、マイまくらグループの今藤竜之介さんに聞いた。

話者プロフィール:

池田亮(いけだ・りょう)

株式会社マイまくら物産 代表取締役社長

姜海光(きょう・かいこう)

株式会社マイまくら物産 ウレタン事業部 開発課長

今藤竜之介(いまふじ・りゅうのすけ)

株式会社 藤太夫 メディア戦略室 室長

目次

環境アクションで遅れをとる寝具業界だからこそ、挑戦を

明治38年に鹿児島で創業し、120年にわたって事業を継続しているマイまくらグループ。日本で初めてオーダーメイド枕を開発し、特許を取得した眠りの専門店として、現在は北海道から沖縄まで全国に店舗を展開し、日本中に健康な眠りを提供している。

このマイまくらグループにおいて、マットレスやまくらを中心としたウレタン関連製品の製造・販売を行う株式会社マイまくら物産は、「健康な眠りの提供」という企業使命に基づき、ものづくりを実践してきた。

一方で、業界としての環境問題への対応に遅れを感じていたという。その一歩を踏み出すことになったきっかけが、マスバランス方式によるバイオマス由来のウレタン原料との出会いだった。

池田さん「現在、マイまくらグループでは寝具の製造から販売まで一貫して展開していますが、以前は大手メーカーさんから仕入れて販売する商品も多くありました。その中で、寝具業界は環境問題への取り組みについて少し遅れている感覚を持ち始めていました。そこで、お客さんの声を直接お聞きできる店舗という場を持つ我々だからこそ、社会のニーズに耳を傾けてものづくりをしていこうと考えたのです」

特に課題と感じていたのが、マットレスの環境配慮の難しさだ。

姜さん「羽毛布団などは羽毛をリサイクルして再利用できますが、マットレスはスプリングや製品ごとに原料配合の異なるウレタンが使用されているためリサイクルが難しく、また大きくかさばるため回収の運賃が高くなるのが現状です。そのため寝具メーカーは、技術面とコスト面の両方の課題をクリアする必要があり、現時点ではマットレスの再利用に本格的に踏み込めておらず、廃棄されたものの多くは焼却処理されている状況にあります」

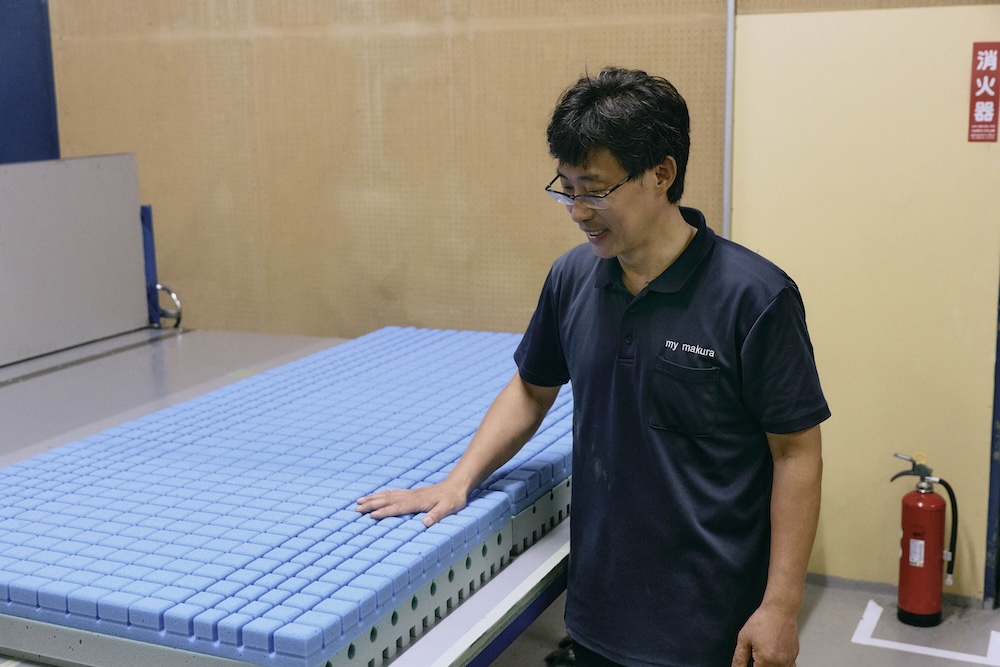

こうした中で、人にも地球にも健康な眠りの実現に向けて「より良いものを作りたい」との想いから、マイまくら物産は寝具用ウレタンの自社発泡設備を導入し、2023年には自社発泡したウレタン製品の販売を開始。これが大きな転機となった。

池田さん「より良い製品を作っていくためには、使用する素材も自分たちで最適なものにしていくことが重要です。当社にとってウレタンの自社発泡はゼロからのスタートでしたが、未来に向けてチャレンジするという点では迷いはありませんでした。素材を自ら扱えるようになったことで、新たに見えてきたことは多くあります」

「より良いものづくり」への挑戦を進める中で、寝心地の良さを保ちながら環境負荷を軽減できる方法を模索していた矢先、三井化学のマスバランス方式によるバイオマス由来のウレタン原料・TDI(トルエンジイソシアネート)の存在を知ることとなった。

「品質はそのまま、環境負荷は低く」を叶える素材

TDI(トルエンジイソシアネート)は、主に車のシートや制振吸音材、ベッドマットレスなどの軟質ウレタンフォームの原料として使用され、通常は石油由来の原料から製造されている。

従来、TDIなどの化学品やプラスチック原料の多くは、石油由来のナフサ(粗製ガソリン)に含まれる炭素原子(C)と水素原子(H)から作られてきた。ただ、これらは地中から掘り起こした炭素原子(C)で構成されているため、燃焼・分解されると、酸素と結びつき大気中の二酸化炭素が増加する要因になる。

これに対し、三井化学は「世界を素(もと)から変えていく」をコンセプトに、2021年12月から、化学産業の心臓部であるナフサクラッカーに、廃食油などからつくられるバイオマスナフサ(バイオマス由来の炭化水素)を日本で先駆けて投入し、そこから製造されるあらゆる化学品やプラスチックなどをバイオマス化する取り組みを推進。

このアプローチにより、ウレタン原料であるTDIに関しても、マスバランス方式でバイオマス原料由来の特性を割当てたTDI(以下、MB方式によるバイオマスTDI)を活用し、従来の石油由来と比較し温室効果ガス排出量を削減することができる。

また、MB方式によるバイオマスTDIは、バイオマス由来でありながら、従来の石油由来品と全く物性が変わらないため、既存の製造プロセスを活用し、環境配慮型製品を迅速に市場投入できることも特徴のひとつだ。

姜さん「寝具を通じて“健康で快適な眠り”を提供するには、頭から首、腰、足元までのラインと身体の部位ごとにかかる圧力を適正にコントロールする必要があり、それを実現するためのウレタン素材の物性も重要になります。環境配慮製品を開発する際も、この物性を損なうことなく環境価値を高めることが大きなテーマです。

製品の品質に直結する原料転換は、我々にとって大きなチャレンジになりますが、MB方式によるバイオマスTDIは、石油由来と物性が全く同じなので、既存設備を活用しながらスピーディーに原料転換することができました」

使用済みのウレタンマットレスの多くが焼却処理されている中で、そこに使用される原料をバイオマス由来に転換することは、燃焼時の温室効果ガス排出量を削減することに貢献するため、人にも地球にも健康な眠りの実現に向けた一歩につながる。

素材変更のバリアを取り払った、それぞれの強み

前述のように、マイまくら物産は、マットレスに使用するウレタンフォームの自社発泡にこだわりを持っている。ウレタンフォームは、TDIなどのポリイソシアネートと、ポリオール(※)といった2種類の原料を混合・反応させて作るプラスチック発泡体。この工程を、2023年から自社工場で行っているのだ。

しかし当初は9割が失敗に終わり、発泡のレシピを見つけるのに一苦労したという。気温や湿度に大きく左右されるウレタンの発泡は、生き物のような繊細な作業なのだ。

※ 一つの分子内に水酸基(‐OH)を2つ以上持った化合物

姜さん「まるでパン作りのようです。正しい配合になっていなかったら割れてしまうし、湿度や温度が少し違うだけで、理想の硬さにはなりません。良いものを作るには、その“秘密の割合(配合)”がちゃんと揃っている必要があるんです。夏場の暑い時期は、気温が上がりすぎる前の朝4時から作業することもありますね」

つまり、使用するウレタン原料の化学構造が変われば、配合が変わる。従来のバイオマス由来原料は石油由来のものと化学構造が異なるものが多く、その場合は最適な発泡のレシピを再びゼロから見つけなくてはならない。しかし今回のMB方式によるバイオマスTDIは、従来使用していた石油由来と化学構造は変わらず、全く同じレシピで製造を続けることができるため、挑戦のハードルがぐんと下がったのだ。

開発から製造、販売までを一気通貫で手がけるマイまくら物産と、マスバランス方式を活用し「世界を素(もと)から変えていく」アプローチであらゆる化学品やプラスチックをバイオマス化している三井化学。この両者の強みが交差したからこそ、環境負荷低減と機能性の両立を目指す新たな寝具・Bioウレタンマットレス「NATURE REST」は誕生した。

ものづくり集団「睡眠技研」が描く、サステナブルな眠りの未来

マスバランス方式によるバイオマスTDIを使用し、人にも環境にも配慮した寝具Bioウレタンマットレス「NATURE REST」は、新ブランド・睡眠技研の新製品第一弾として発売される。

今藤さん「グループ会社の中でも仕入れと卸しが発生すると、中間コストがかかり、販売価格も高くなります。また、付加価値のある新しい原料を使って商品を作るとさらにコストがかかってしまう。そこで、睡眠技研を社内ブランドとして新たに立ち上げ、工場直販という形にすることで、原料の原価アップを吸収できるようにしました。

また、世の中の変化や最新技術の動向を掴みながら、新しい素材があれば小ロットから導入できるような、小回りが効くブランドとして展開し、チャレンジしやすい形を作っていくことも、睡眠技研を立ち上げた目的の一つです」

池田さん「実は発泡から店舗販売まで手掛けるマットレスメーカーは少ないんです。その中で、当社独自の強みを最大限に活かしながら、新ブランド・睡眠技研でも積極的に新たな取り組みを広げていきたいと考えています」

姜さん「素材の採用にあたって色々と調べると、マットレスのリサイクルにはまだ技術的課題があることや、バイオマス素材は価格が高いこともあり、まだそれほど使われていないことが分かりました。それは逆に、バイオマス素材についてはコストの問題さえクリアできれば、今でも競合他社が参入していない大きな市場を獲得できるチャンスがあるということなんです」

今回インタビューした池田さん、姜さん、今藤さんは、一様に「これはまだ一歩に過ぎない」と朗らかに語った。今後は、使い終えたウレタンを回収し、また原料に戻して新しいマットレスを作る、循環型の取り組みも目指していきたいという。マイまくら物産、そして睡眠技研の「人にも地球にも健康な眠り」に向けたものづくりの探求は、今確実に前へ進み始めている。

編集後記

健康意識への高まりから、より良い睡眠への投資が注目されつつある昨今。最新のテクノロジーを用いた睡眠の数値化や栄養の補給が進んでいる。

一方で、その健康は誰の支えがあって成り立っているのだろうか。自然環境の働きなくして、私たちが必要とするきれいな空気や水、食を育む大地は生まれない。自然の「健康状態」にも目を向けなければ、将来の健康を守ることはできないのかもしれない。

人生の3分の1を過ごす睡眠が、自然の犠牲の上に成り立つものではなく、次なる社会の健康をも形づくるための土台となってほしい──そんな広く豊かな志を持つものづくり集団がいることは、この上なく心強い。

クラウドファンディング情報

本記事で取り上げたBioウレタンマットレス「NATURE REST」は、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて、下記期間において先行販売を実施。

「NATURE REST」の特徴:

- マスバランス方式によるバイオマスTDIを使用することでGHG排出量の削減に貢献

- サラッとしたソフトタッチ、ふわっと宙に浮くリラックス感で森の中での眠りを想像

- 防ダニ、防カビに優れた通気性で、清潔な睡眠環境を維持

【期間】2025年9月3日(水)12:00~10月31日(金)23:59

【URL】https://www.makuake.com/project/suimingiken01

Photo by Masato Otsubo

【参照サイト】眠りの専門店マイまくら

【参照サイト】三井化学のバイオマス&リサイクルソリューション|三井化学株式会社

【参照サイト】ポリウレタン事業部のグリーンケミカル|三井化学株式会社