「各社が少しずつ『違うルール』でつくり続ける限り、製造業のカーボンニュートラルは机上の空論に終わるでしょう」ーードイツ機械工業連盟(VDMA)*ファートさんの言葉だ。

*ドイツ機械工業連盟(VDMA):約3500社の会員企業を抱える欧州最大の産業団体のひとつであり、特に中小製造業を支える技術標準と政策提言を行う。

製造業がデジタル化とサステナビリティの両立を目指すうえで、データの言語が違うという課題がある。ドイツの業界団体VDMAは、その分断を超えるための「共通語」を整備し、産業界をまたいだつながるインフラづくりに取り組む。本記事では、VDMAのアンドレアス・ファートさんとクリストフ・ヘアさんへの取材を通じて、欧州が描くサーキュラーエコノミーの「情報基盤」とは何かを紐解いていく。

話者プロフィール

アンドレアス・ファート(Andreas Faath)さん

ドイツ機械工業連盟(VDMA)マネージングディレクターならびに機械情報の相互運用部門(Machine Information Interoperability, MII)統括を務めると同時に、umatiプロジェクトのリーダー兼エバンジェリストとしても活躍。製造業における共通語づくりを推進し、OPC UAコンパニオン仕様の国際的な整備をリードする。

ドイツ機械工業連盟(VDMA)マネージングディレクターならびに機械情報の相互運用部門(Machine Information Interoperability, MII)統括を務めると同時に、umatiプロジェクトのリーダー兼エバンジェリストとしても活躍。製造業における共通語づくりを推進し、OPC UAコンパニオン仕様の国際的な整備をリードする。

クリストフ・ヘア(Christoph Herr)さん

VDMAにおいてManufacturing-X戦略を推進するインダストリアル・エバンジェリストとして、分散型データスペースや欧州の産業デジタルインフラ整備を担う。製造業の再構築を目指すEUの動きを産業界とつなぎ、次世代の「意味を持つ情報共有」を具現化する役割を果たしている。

製造業の現場で求められる、「サーキュラーエコノミー」や「カーボンニュートラル経営」への転換。だが、現場に目を向ければ、複数メーカーの機械が同じ工場で稼働していても、それぞれが異なる言語でバラバラに話しているような状況。これでは、製品がどうつくられ、どれだけのエネルギーが使われ、どこに循環の余地があるのかすら、正確に把握することが難しい。

中小企業にとって、「デジタル化は認識しているが、取り入れないことのリスクを感じていない」――こうした考えは誤解であることは誰の目に見ても明らかだ。むしろ今、製造業が循環型・持続可能なモデルへと変わっていくうえで、特に中小企業にとって重要な転換点が訪れているといえる。

つながる製造業を支える「共通語」

ドイツでは2011年と早くから国家戦略「インダストリー4.0」を通じて、国家レベルで製造業のデジタル化を推進してきた。機械や設備、ITシステムがつながり、より柔軟かつ効率的な生産体制を実現することを目指した取り組みだが、そのなかでも、機械同士が意味のある形で情報をやり取りできる相互運用性の確保は重要な柱のひとつとされてきた。

VDMAが整備を進める「共通言語の整備」は、まさにこのインダストリー4.0のビジョンを実装レベルで支える取り組みの中核だ。

「誰もが自分の辞書で話していたら、つながることはできません」。VDMAで機械情報の相互運用部門を率いるアンドレアスさんのこの言葉は、まさに今の現場の課題を的確に言い表す。

また、欧州の動きに目を向けてもこの潮流は明らかだ。

2020年2月19日、欧州委員会は欧州データ戦略を発表し、全分野にまたがる統一された欧州データ空間の創造を目標とした。ヨーロッパはWeb2.0でのデータ活用の第一波を逃したが、IoTを中心とした第二のデータ革新では主導的な役割を担うべきだという欧州の思惑があるのだ。

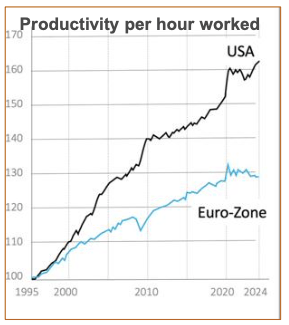

「アメリカに対し、欧州は生産性に伸び悩んできました。この生産性ギャップを埋めていく必要がありますが、情報が分断されたままでは、生産性を向上することは不可能なのです」とクリストフさんは語る。

この欧州データ戦略により、EUはデータ経済において主導的な役割を果たそうとしており、特にデータ主導のイノベーション(価値の高いデータセットなど)を促進したい考えだ。EUは、データを「新しいインフラストラクチャー」と位置づけている。

こうした欧州データ戦略を取り巻く動きのなかで、製造業におけるデータスペースプロジェクトとして進められてきたのが「Manufacturing-X」だ。

VDMAはこの「Manufacturing-X」の中核メンバーとして活動してきた。Manufacturing-Xは欧州データ戦略に基づく「産業界向けの共通データ空間」として、工場やサプライヤー・利用者・再製造業者などを含むサプライチェーン全体での協業と透明性を促進するインフラを目指す。ステークホルダーらが信頼できるデータエコシステムを構築しつつ、機械メーカーが自社の機械データに対して主権を持てる構造の整備を担う。

欧州では、欧州データ法(Data Act)が2024年に施行された。これは、IoT機器から得られる運用データをユーザーがアクセスできるよう義務付けたもので、製造業に関わる情報の透明性を、法律として後押しする追い風となった。

アンドレアスさんは次のように話す。「法制度が変わるなか、企業が単独で対応するには限界があります。だからこそ私たちは、産業全体の共通語をつくっているのです」。

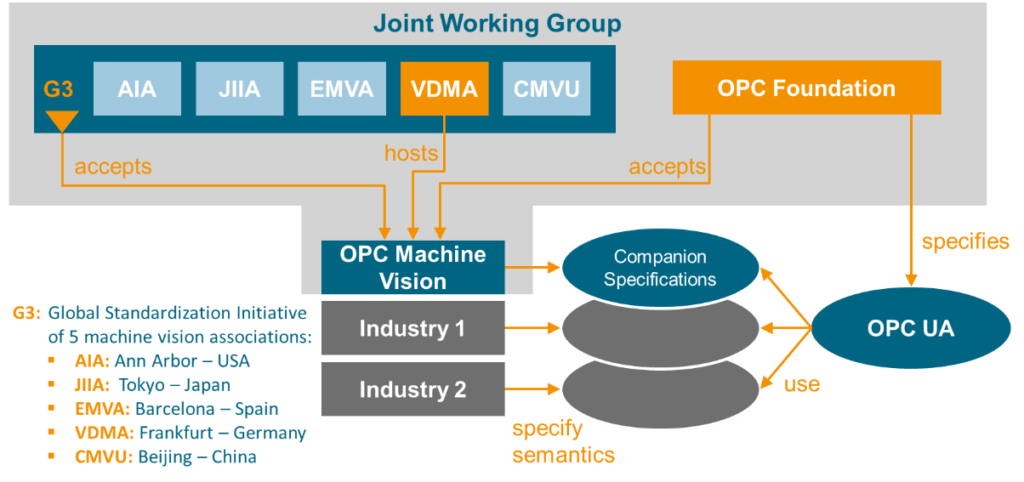

VDMAが整備を進めるのは、共通言語「OPC UAコンパニオン仕様」だ。OPC UA(OPC Unified Architecture)とは、工場の機械やセンサーなどの産業用システムと、クラウドやERPなどのITシステムとを安全かつ柔軟に連携させるための国際標準規格である。コンパニオン仕様とは、これを各産業・機械分野に適用する際に、何をどう表現すれば“意味の通じるデータ”になるのかを定めた、いわば共通語の辞書のような存在だ。

異なるメーカーの機械が「意味を共有する」形で情報を出し合えるよう設計された共通仕様であり、すでに100以上が自社の仕組みに内製化する形で導入している。「これまでは、10社の顧客がいれば、50通りの仕様を用意しなければなりませんでした。これでは企業にとってリソースがかかりすぎるため現実的ではありません。だからこそ共通仕様を横展開することが重要となってるのです」とアンドレアスさんは強調する。

個々の中小企業がゼロからデータスペースや標準仕様を開発するには多大なコストと技術投資が必要だが、VDMAが共通インフラを提供することで、中小企業でも実現可能な範囲で「つながる準備」ができるのだ。

サーキュラーエコノミーを支える「見えるデータ」

企業や産業に広範囲に影響を及ぼすものとして今注目されているのが、「デジタルプロダクトパスポート(DPP)」の法制化だ。DPPとは、製品がどこで、何から、どのように作られたか――素材、エネルギー、排出量、再利用可能性など――を全ライフサイクルにわたって記録し、トレーサビリティを担保する仕組みである。

そしてこの「情報の流れ」が整備されることによって、使用後の製品がリサイクル・リユースされる際にも、構成素材や使用履歴、修理可能性などが明らかになり、最適な判断を可能にする。つまり、可視化されたデータこそが循環の起点になる。資源・製品を高い価値を保ったまま循環させるためには、利用や修繕・再製造・リサイクルからあらためて二次資源として利用するための情報の質と連携が必要なのだ。

「OPC UAベースの共通仕様を使えば、製品ごとのエネルギー消費量をミリ秒単位で計算できます。これはScope3排出量の把握にもつながりますし、企業がサーキュラーエコノミーに移行していく上の基礎インフラとなると言えるでしょう」アンドレアスさんは語る。

「DPPは、データスペースなしでは実現できません。その中でも、分散型のアーキテクチャこそが、信頼性のある持続可能な製造を支えるのです」とクリストフさんは補足する。

こうした変化は、むしろ中小企業にこそ追い風となる。「顧客ごとに個別仕様をつくる」のではなく、一度共通仕様で整備すれば、他の顧客や市場にも横展開できる。

VDMAはumatiというインターフェイスを通じて、実装支援や実証の場を提供しており、すでに300社以上が参加している。umati(ユニバーサル・マシン・テクノロジー・インターフェイス)とは、OPC UAに基づいたオープンな標準インターフェースだ。工作機械業界とその顧客による国際的なコミュニティとして、製造現場の設備や部品とITシステムとの間のデータ連携を、簡単かつ安全にそしてシームレスに実現することを目的としている。

「完璧にしてから橋を渡る必要はありません。まずはつながることから始めてほしいのです」とアンドレアスさんは言う。

技術革新は、ただそのスピードの速さを競うものではない。どれだけ多くの企業や人が、それを自分ごととしてつかみ、産業全体をつなげられるか――それが本当の変化をつくる。ドイツのVDMAが見せてくれたのは、誰かが先に走るだけでなく、全体で進むための共通語をつくるという選択だ。それは、日本の中小製造業にとっても、自らの強みを未来へつなげるための新しい入り口になるはずだ。

【参照】VDMA