目次

- サーキュラーエコノミーの動向

- サーキュラーエコノミー移行政策に至るまで

- 廃棄物ヒエラルキー

- EUのサーキュラーエコノミー戦略

- サーキュラーエコノミーパッケージ(2015年12月)

- 新サーキュラーエコノミー行動計画(2020年3月)

- データから見るEUのサーキュラーエコノミーの移行状況(以降、有料会員閲覧可)

- 資源生産性の向上

- 一人あたり廃棄量

- 循環度

- 欧州がサーキュラーエコノミーへの移行を進める意義

- 経済成長と環境保全の分離

- 雇用創出

- 新たな経済モデルの提示/グローバル経済における政治的・戦略的観点

- 課題

- EU内の多様性

- 雇用

- 企業や市民の受忍度

- EU主要加盟国のサーキュラーエコノミーロードマップ

- 欧州サーキュラーエコノミー中間支援団体

1. サーキュラーエコノミーの動向

欧州委員会は2020年3月11日、サーキュラーエコノミーへの移行を目的とした新サーキュラーエコノミー行動計画を発表した。先立って2019年12月には、脱炭素社会を目指すための包括的政策「欧州グリーンディール」を公表しており、同行動計画は欧州グリーンディールの主要な柱として動き出すことになった。その後、EU首脳は2020年7月、新型コロナウイルス感染症拡大による経済危機を受け、7,500億ユーロの復興基金案に合意。危機を契機として脱炭素型経済の実現を目指すグリーンリカバリー関連予算に、総額の約30%を投資することとなった。

サーキュラーエコノミー移行政策に至るまで

上記は、最近のサーキュラーエコノミー関連動向の一端である。EUがサーキュラーエコノミー政策を採用するまでの歴史は長く、1972年までさかのぼる。1972年10月に開催された欧州理事会で、翌年7月までに各関連機関に環境政策の策定をする指示をすることで合意したところから欧州の環境政策が動き出す。これをもとに欧州委員会が計画案を提案し採択されたものが「第1次環境行動計画(Environmental Action Plan/EAP)(1973-1976年)」だ。現在の「持続可能な発展」の概念につながる政策である。第5次環境行動計画(1992〜99年)まではガイドラインとして加盟国に対して拘束力はなかったが、第6次環境行動計画(2002-2012年)からは「決定」として採択され、目標達成などEU加盟国に対して拘束力を持つようになった。

後述する2010年発表の欧州成長戦略(Europe 2020)までは、「環境政策的」つまり「規制的」な意味合いが強かった。しかし、同戦略を打ち出した頃から、環境政策が経済・産業政策としての要素を帯びてくる。同戦略名が「成長戦略」ということからしても、EUの経済成長としての政策であることがわかる。

廃棄物ヒエラルキー

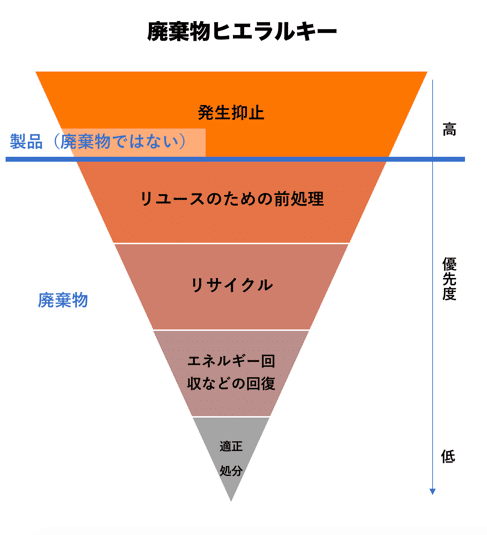

廃棄物管理はサーキュラーエコノミーの要であり、EUは環境政策の一環として廃棄物管理を発展させてきた。そのなかでも、各個別政策を打ち出すうえで柱となっているのが、「廃棄物ヒエラルキー」である。1975年の「廃棄物枠組み指令」で提唱され、2008年の「改正の廃棄物枠組み指令」で5つの優先順位が示された。5つの優先順位とは、「廃棄物の発生抑止」「リユースのための前処理」「リサイクル」「エネルギー回収などの回復」「適正処分」(下図参照)である。まずは廃棄物の発生を抑止し、物質回復率を高めることが、エネルギー回復などよりも優先されるという考え方である。

欧州の廃棄物ヒエラルキー

欧州の廃棄物ヒエラルキー

EUのサーキュラーエコノミー戦略

2015年のサーキュラーエコノミーパッケージによって、欧州の一連の環境政策は、経済政策(産業政策)としての要素が鮮明となった。そのスタートとなったのは、2010年に公表されたEurope 2020という以降10年間の欧州の成長戦略である。Europe 2020では、3つの大きな柱が据えられており、そのうちの一つが「sustainable growth (持続可能な成長)」だ。また、7つのフラッグシップイニシアチブの一つとして、「資源効率(Resource efficiency)」を推進する方針が示された。Europe 2020ではサーキュラーエコノミーという言葉こそ使われていないが、「成長のための資源効率」という視点が盛り込まれることになったのである。

Europe 2020を受けて2011年9月、「資源効率」を具体化した「資源効率性のあるヨーロッパに向けたロードマップ」が発表された。資源制約への対応や資源活用と経済成長の分離への中長期的な道筋がここで示された。同ロードマップでは、生態系サービスの見える化や、市場メカニズムの活用、炭素税など税制面でのアプローチなどとともに、リサイクル率の向上が掲げられたのである。

2014年には、同ロードマップの進捗評価が実施され、「EU Resource Efficiency Scoreboard 2014」や「Progress Report on the Roadmap to a Resource Efficient Europe」 としてまとめられた。加盟国の資源効率の進捗度を評価する一方で、廃棄物を資源として捉え直すサーキュラーエコノミーへの移行の必要性が叫ばれた。なお、2014年から2020年までの「第7次環境行動計画」でもサーキュラーエコノミーへの移行が明確に打ち出されている。

サーキュラーエコノミーパッケージ(2015年12月)

欧州委員会は2015年12月、2030年に向けた成長戦略の核として、サーキュラーエコノミーパッケージを承認し、翌年2016年6月には具体的なアクションプランを採択。これによって、サーキュラーエコノミーが確実に成長戦略として位置付けられることになった。

同パッケージの主な概要は下記の通りだ。

- 食品廃棄物の削減:2030年までに食品廃棄物を半減するため、SDGs(持続可能な開発目標)に沿った測定ツールを開発

- 二次資源の品質基準の開発

- エコデザイン・ワーキングプラン2015-2017に基づく、製品の修理可能性・耐久性・再生可能性やエネルギー効率を高める

- 肥料に関する指令の改正:有機肥料や廃棄物を原料とした肥料に対する認識を高める

- プラスチック戦略:生分解性・再生可能性・プラスチックに含まれる有害物質や海洋プラスチック漏出を削減する

- 水の再利用:廃水の再利用に関する指令を最低限の要件に改正することを含む法案の提出

なお、廃棄物に関する指令改正案は下記の通り。

- 2030年までに都市廃棄物の65%をリサイクルする(2025年までは60%)

- 2030年までに包装材廃棄物を75%リサイクルする

- 2030年までに埋め立て廃棄量を最大10%削減する

上記施策に対し、財政的支援も行われる。欧州構造投資基金(ESIF)から5.5億ユーロ、Horizon 2020(EUによる研究または革新的開発のためのプログラム)から6.5億ユーロ、廃棄物管理のための基金から55億ユーロが投資されるとした。54のプロジェクトが完了あるいは進行中で、欧州のサーキュラーエコノミーへの移行路線を確実なものとしたのである。

新サーキュラーエコノミー行動計画(2020年3月)

2020年3月には欧州のサーキュラーエコノミー2.0とでもいうべき「新サーキュラーエコノミー行動計画」が公表された。先立って2019年12月に2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロの気候中立を目標とする「欧州グリーンディール」が発表されており、同行動計画はその主要な柱の一つとして位置づけられる。

同行動計画の詳細はこちらの記事をご参照いただきたいが、消費者の「修理する権利」や「持続可能な製品の立法イニシアチブ」による環境配慮型製品の設計の促進など、2015年のサーキュラーエコノミーパッケージよりも一歩踏み込んだものとなった。さらに、重点分野として、電子機器とICT・バッテリーと車・包装・プラスチック・テキスタイル・建築・食が挙げられ、EU法体系などを通じて重点的に取り組んでいく方針が示された。

この記事は、Circular Economy Hub 会員専用記事となります。