サステナビリティ・サーキュラーエコノミー推進のために、リペアサービスを行うブランドが増えてきたが、日常でリペアが浸透しているかと言われれば、多くの方がイエスとは言いづらいのではないだろうか。そこには、リペアよりも新品購入のほうが手間・コストなどの観点で勝っているという点が大きい。その背景の一つには、供給側のブランドにとって取り組むインセンティブが弱いという実態があるのではないだろうか。何かしらのビジネス性をもって進めることがカギになる。

合同会社CYKLUS(サイクラス)は、衣類のリペアやリメイクのサービスを主たる事業として、周辺サービスとして循環経済に関わる事業支援、サーキュラーイベントの企画や運営を行う。代表を務める平田健夫氏に、同社が目指す、モノを大切に使い続ける社会や、リペアやリメイクを通じて醸成したいと考える地域コミュニティ構想などについてお話を伺った。

平田健夫氏 合同会社CYKLUS(サイクラス) CEO | Chief Executive Officer

1997年、慶應義塾大学経済学部を卒業。アパレル企業3社にて営業、製品企画、マーケティング業務を担当。その後、2015年にパタゴニア日本支社に入社し、サーキュラリティ部門ディレクターとして、Worn Wearプログラムの推進、リペアセンターの運営、リセールビジネスの導入などに従事。2024年、合同会社サイクラスを設立し、アパレル企業へのサーキュラービジネス支援や、地域循環コミュニティの構築に携わり、リペアカルチャーの普及や循環型社会の実現に向けた活動を展開している。

地球のペースにあわせてゆっくり暮らせたら、という思いを込めたCYKLUSの立ち上げ

平田氏:CYKLUSは、私と、Chief Repair Officer の木川亜子と、Chief Design Officer の原心平の3人で立ち上げました。3人とも、アウトドアアパレルを中心に事業を展開しているパタゴニアで長く仕事をしており、リペアや生産、マーケティングやセールスなどの専門分野を持っているメンバーです。パタゴニアでの仕事を通じて、アパレル産業が抱える課題に立ち向かってきました。特に、リペアすることの価値や、リペアしてモノを長く使い続けることによってもたらされる心の豊かさといったことを3人が共通して感じています。そこで、リペアにまつわる課題を解決し、価値や豊かさを広めたいと考え、会社を立ち上げることにしました。リペアに特化して事業を幅広く展開していくためには、メーカーから外に出た方が動きやすいだろうと考えたためです。

3年前から始まった、アパレルブランド複数社が協働するDO REPAIRS というイベントが東京・原宿で行われています(第4回は2025年10月24日から3日間開催予定) 。 参画ブランドの製品のみでなく、様々な製品の修理を行うイベントでしたが、各社スタッフがブランドの垣根を超えてリペアのスキルを共有しあうという画期的な試みで、この時の体験がCYKLUSの構想につながっています。

デンマーク語で「循環」を意味する社名には、地球が本来もっているペース、サイクルにあわせてゆっくり暮らせたらいいなという想いを込めています。

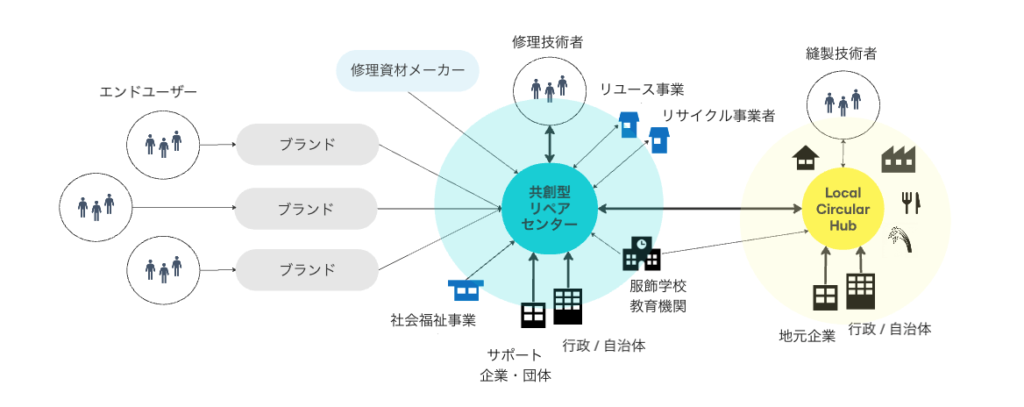

CYKLUSが目指すリペア事業の基本スキームとなる、共創型リペアセンター構想とは

平田氏:リペアというサービスをより広く展開していくため、製品を作るブランド、リペア資材メーカー、縫製工場、リペア技術者などが参加する共創型のリペアセンターを創っていきたいと考えています。リペアコミュニティを牽引していくような企業が候補になっているほか、それ以外にまだリペアの経験が豊富ではないブランドとの提携も考えています。

職人がいない、リペアセンターを抱えるコストが充分でない、自社ブランドの製品を公式にリペアするノウハウを必要な人に伝えるコミュニケーションが難しいなどの理由により、製品のリペアをしたくてもできていないブランドが数多く存在しており、それらのブランド製品も扱いたいという考えです。

リペアセンターとブランド、エンドユーザーとの関わり方

平田氏:エンドユーザーがリペアしたい製品が、その製品を作ったブランドを経由してリペアセンターに持ち込まれリペアしたうえで持ち主に戻す(製品の所有権は同じ)リペアサービスと、エンドユーザーが手放した製品を回収し、リペアして再販市場に出す(製品の所有権が変わる)方法でのリペア・再販サービスと、いずれも行っていく計画です。再販する場合は、CYKLUSで販売するのではなく、ブランド公式のリユース品として販売することで経済的価値を高めたいと考えています。あらゆる製品を対象にするのではなく、一定の価格を超える商品が対象になってきます。ブランドが顧客とのロイヤリティを高める手段としてCYKLUSによるリペアサービスを活用していただけるとよいだろうと考えています。

将来的には、製品にデジタル製品パスポートを実装し、リペアして長く使うことに価値が置かれ、2次・3次流通、と再販が続いても製品の価値、価格をできるだけ高く維持できる状態にできることが望ましいですね。また、ブランドが抱えている、製造過程で発生する生地の端切れなど、廃棄するしかない状態の材料などをリメイクしてブランドに戻すという試みも視野に入れています。

5年くらい前までは、リペアすることにより新品の販売にマイナスの影響が出ることを懸念するブランドも多く見られましたが、リペアすることにより長く使い続けられることを前提としてモノが作られる方向に変化していることを感じています。ブランディングという視点のみでなく、中長期視点で、その方が収益面でプラスになると考える企業が増えてきているのです。

リペアセンターと、縫製工場がある地域コミュニティとを連携させ、地元産業の活性化や関係人口の増加につなげたい

平田氏:リペアセンターからリペア業務を依頼する先、つまり縫製技術者を抱える工場は都市部に限りません。アパレル製品から始める予定なので、繊維産業が盛んな地域との相性がよいだろうと考えています。

現時点では、福井県との連携を検討しています。福井県は、ナイロン、ポリエステルなどの日本有数の産地で「繊維王国」の特性を持っている他、ものづくりや伝統工芸などの強みのある地域です。

福井の繊維産業が抱える課題として、業界共通の課題ではありますが生産過程で一定量の廃棄が出てしまうことや、古くから繊維・眼鏡・漆器など、職人技術に支えられたものづくり産地として栄えてきた場所ですが、近年はそれらの日常使用の機会減少、安価製品の増加、後継者不足などの課題を抱えています。

リペアセンターから工場へ発注する修理業務を通じて、アップサイクルさせる新技術の探求や、リメイク・リペア拠点の創出につなげることを目指しています。さらには、アパレル企業やパートナーとの繋がりによる地元産業の活性化、学生インターンや移住者、旅行者、二拠点生活など関係人口の増加にも貢献していくことが狙いです。行政や自治体、地元の企業や縫製技術者などが関わる地域の循環コミュニティを形成していきたいと考えています。

リペアセンターは、マーケティング的な要素も含めた情報発信の拠点に

平田氏:ブランドからのリペア受付窓口機能を持つリペアセンターは、サイクラスを含む数社合同で立ち上げ、都市部に置くイメージです。センターは、ブランドや人が集まるハブのような場所であり、リペア・リメイク・連携している地域での活動などを含めた様々な情報発信の拠点にしていきたいと思います。製品を長く使い続けることの魅力を1社だけで発信できる強さを持っていない規模のブランドでも、共同で発信していけば力になります。

大企業だけではなく、中小・個人規模のブランドや、リペア・リメイクの現場となる工場など、リペアにおいてこれまで「裏方」という立場にあった場所や人についても発信していきたいと考えています。同じ志を持つブランド、技術者と力を合わせてまいります。

【CYKLUS 公式サイト】https://cyklus.jp/