Circular Economy Hubを運営するハーチ株式会社は、東京都の多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の令和5年度採択事業者として展開する、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラム 「CIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラー・スタートアップ東京)」を運営。本特集では、プログラム参加者の取り組みをご紹介します。

藻類がサーキュラーエコノミー推進の観点からも注目されている。CO2吸収効率の高い藻類はカーボンニュートラルを促進させ、食品・化粧品・医薬品・プラスチック・エネルギーなど、多様な用途の原料として汎用性がある。

有限会社GMGコーポレーションは藻類を街中で培養し、抽出した有効成分を食品やオイル、素材へ利用するというユニークな形態を模索している。代表取締役の長末雅慎さんに事業構想について聞いた。

話者プロフィール:長末 雅慎 さん

有限会社GMGコーポレーション取締役。「フコイダン」を中心に健康食品の卸、化粧品の製造を行う。有機性廃棄物資源化施設技術管理士。化粧品製造業、製造販売業の免許取得。第一薬科大学非常勤。成城大学卒、The University of Buckingham MSc, Business Economics

藻類のプラットフォームとは?

「地球温暖化が問題になっている今、藻類の力を借りて社会課題を解決したい」と開口一番に語る長末さん。自身が経営するGMGコーポレーションは、化粧品の製造や卸、健康食品卸などを手掛ける。化粧品に関しては自社製品「elmar」も展開。健康食品や化粧品の販路を開拓してきた。すなわち、製品の出口に強みがあるということだ。

今回のプロジェクトでは、藻類を培養するという「入口」から製品を製造し販売するという「出口」までをプラットフォーム化。多様なステークホルダーと連携する基盤にする。

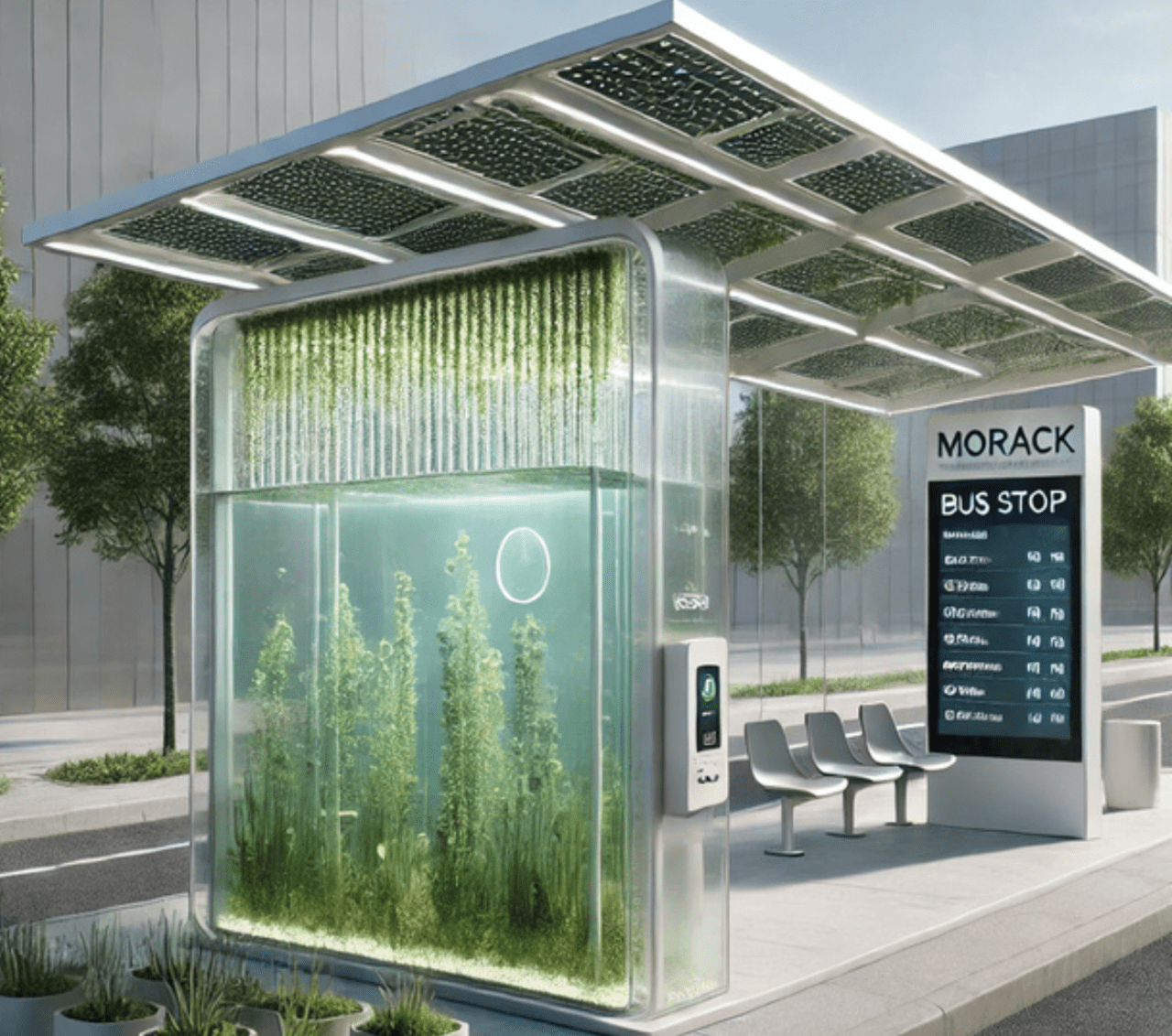

具体的には、藻類を培養する水槽をソーラーパネルやデジタルサイネージと組み合わせてバス停に設置し、そこで得られた藻類を製品原料とする。

これによって、CO2の吸収・電気自給・デジタル広告による情報共有という3つの機能を提供。一連のシステムをMoRack Bus Stopと名付けた。スマホの充電や情報取得、災害拠点としての活用など、バス停を「バスを待つ場所」から「小さなコミュニティ」へと変容させることに貢献する。

藻類を培養する環境をあえて街中にもってくることで、癒やしの空間を創出。街路樹のように、CO2吸収の拠点を分散的に設置することを目指す。

今回の構想の起点は、セルビアのベオグラード大学の研究だ。同大学の研究者が開発した微細藻類を活用したバイオリアクター「liquid 3」は、樹齢10年の木2本分のCO2吸収力を持ち、PM2.5、鉛、カドミウムなどを除去してくれる。すでに実装済みで市民からの反応も上々。都市樹木に適していない場所の代替としてliquid 3が役割を果たすという。MoRack Bus Stopには、このバイオリアクターを導入する方向で進めている。

必然的に、こうした空間には人が集まってくるのではないかとも考える。

「地方では買い物難民が増えています。MoRack Bus Stopで過ごす場所ができたら、道の駅のように買い物ができる空間が派生的に生まれるかもしれません。買い物難民の解消にも寄与できるのではないか、そんな将来像を描いています」と長末さんは話す。

強みの「出口」。多段階・カスケード利用へ

街中で藻類を培養するのが第1フェーズだとすると、培養した藻類を製品化し販売へつなげていくことが第2フェーズだ。EC事業を例として、すでに販路を持っているという同社の強みが最も活きる段階である。

藻類にはタンパク質・ビタミン・ミネラルが豊富で、培養実験をした実績と連携先もあるクロレラをひとまず想定している。培養後は有効成分を抽出して、食品やオイル、化粧品や包装などに使う。高い価値のある有効成分はサプリメントや食品などに利用し、その他は飼料や堆肥化するなど、価値に応じて用途を変えていく。提携する研究所が使った培養液を水槽に再利用することも考えている。

サプリメントや食品などに使用する際は、他の経路から入手する純度の高い食品残さ由来の有効成分と混練することも検討する。いずれにしても、多段階・カスケードといった循環を意識した製品づくりがベースとなる。この段階では研究所とベストミックスを模索していくという。

実は初期の頃は、フェーズ2の製品づくりの方を先行して計画したが、「まずは藻類を培養する場所を作っていかないと前に進まないと感じた」という。これが、入口をユニークな形で創出するMoRack Bus Stop構想につながったというわけだ。

構想は初期段階。多様なステークホルダーとの連携を望む

広告を収益の柱とし、事業として5年で黒字化、11年で飛躍するという展望を描くが、そのハードルは高い。まだ構想は初期段階。バス会社へのアプローチはもとより、プロトタイプを含め設置に向けた資金調達を実施する必要もある。街中に設置するため、デザインも重要になるし、自治体との連携も必須要件となる。これらを同時に進めていくという。

バス停にこだわっているわけではない。藻類水槽を設置するに値する空間であれば展開可能だ。循環を意識した施設や公共空間、オフィス空間なども考えられる。自然に接したいという人間の本能的欲求を空間デザインに反映させる手法であるバイオフィリックデザインとも相性が良い。

サーキュラーエコノミーをまちづくりに活かす循環都市・地域の概念が広がるが、都市を「消費地」から何かを生み出す「生産地」にしていく考えもそこには含まれる。公共空間で環境負荷を与えるのではなく、環境を再生する拠点へと生まれ変わらせることができれば、再生型都市へ貢献できる。MoRack Bus Stopは、その一つのツールとして市民権を得ていくかもしれない。

【参考】