「Circular Economy Hub」を運営するハーチ株式会社は、東京都の多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の令和5年度採択事業者として展開する、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラム 「CIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラー・スタートアップ東京)」を運営。本特集では、プログラム参加者の取り組みをご紹介します。

街中で目にする屋外広告(OOH)。イベントやキャンペーン、プロモーション期間が終了すると、撤去され、その多くが廃棄される。耐久性が高く、素材としてまだ使えるものは多い。しかし、広告には権利(商標権・肖像権・著作権)が発生しているため、そのままアップサイクルすることができない。かといって、複合素材でつくられるなどの理由により、リサイクルが進みにくいという現状がある。

この課題をどうにか乗り越えることはできないか。デジタルとフィジカルの境界を越えて独自の世界観を創出するデザインファームである株式会社ペーパーパレードが編み出したのが、「シークレット地紋」というユニークな手法だ。OOHの知的財産部分を認知できなくするために、印刷面の上からオーバープリントを施す。元のプリントを見えなくするだけではなく、デザイン性を付与して価値を高める。

シークレット地紋を施したOOHのアップサイクルは、大丸有エリアマネジメント協会のアップサイクルブランド「Ligarreta(リガレッタ)」や下北沢の商店街広告などで展開されている。直近では、松坂屋名古屋店でリニューアル告知に使用されたターポリン広告をアップサイクルし、ソファの張地として活用するという、初のファッション以外への展開を実現。(松坂屋名古屋店のリニューアルに際し、株式会社船場が共用部空間をプロデュース。その一環として上記取り組みを行う。)

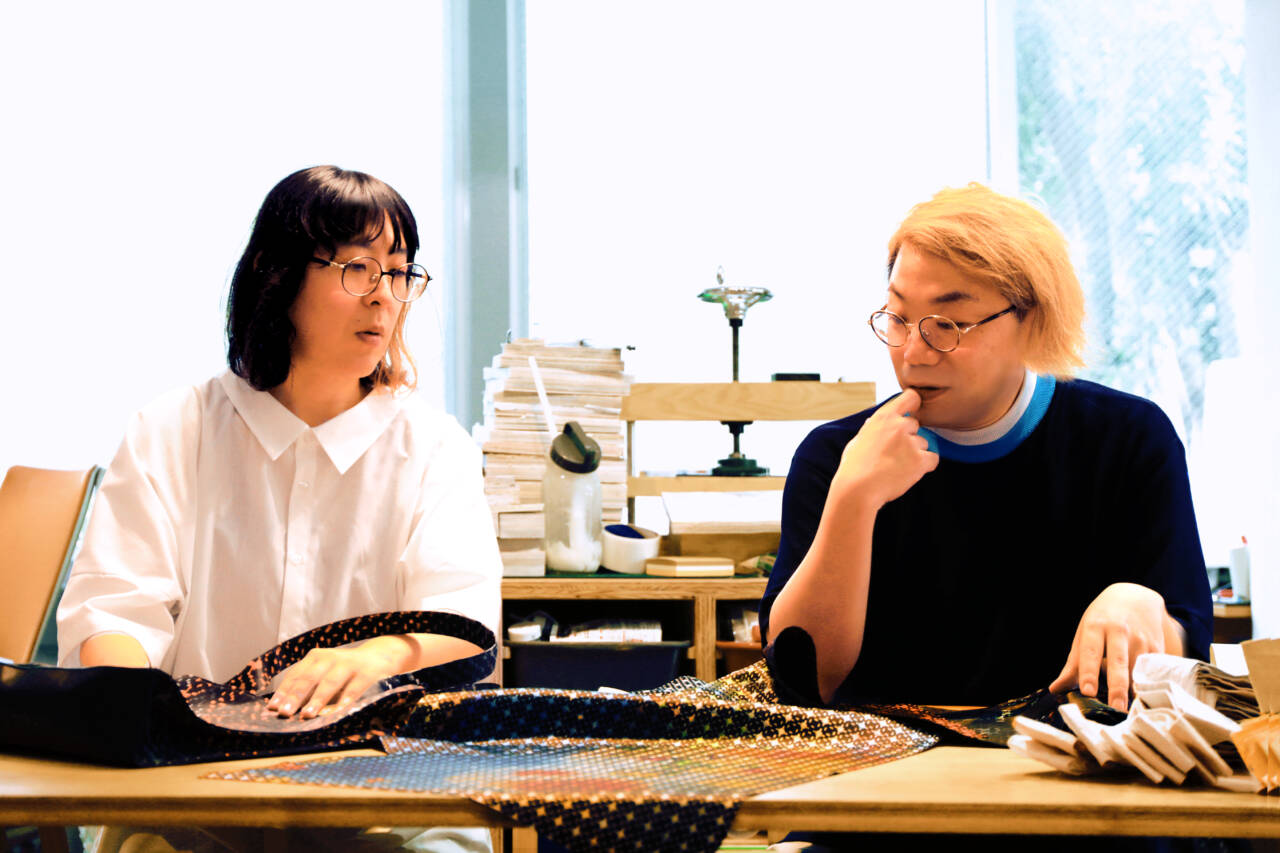

同社の共同創業者・クリエイティブディレクターの守田篤史さんと共同創業者・タイプデザイナーの和田由里子さんに同プロジェクトについて話を伺うと、二人の深い思想と哲学が垣間見えた。

話者プロフィール

守田篤史さん(右)Paper Parade (共同代表/クリエイティブディレクター)

守田篤史さん(右)Paper Parade (共同代表/クリエイティブディレクター)

2012年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒。2020年Paper Parade設立。「紙や印刷の新しい価値を生み出す」をテーマにデジタルとフィジカルの境界を横断しながら独自の世界観を創出するデザインを提案している。アートディレクターとプリンティングディレクターの2つの視点からの提案を得意とし、クリエイティブの中にサーキュラーデザインの考えを取り入れた提案や社会課題に向き合うためのサステナブルな領域のデザインなども手掛ける。DFAA(アジアデザイン賞)金賞など、その他国内外受賞歴多数。JAGDA会員。コーヒーブランド 、キッチンスペース「1 room kitchen」主宰。多摩美術大学非常勤講師・神奈川大学非常勤講師。

和田由里子さん(左)Paper Parade (共同代表/タイプデザイナー)

多摩美術大学グラフィックデザイン科卒。スイスバーゼル造形学校を修了。スイスで修学中、なくなりつつある活版印刷の技術をアップデートさせる作品「紙活字(Papertype)」を開発。卒業後は都内フォントメーカーで書体デザインを手がけながら、紙活字によるタイポグラフィやアートワークの制作をしている。2020年に株式会社ペーパーパレード共同代表に就任。 紙と印刷を中心に多様な素材、テクノロジー、メディアを掛け合わせた新しい表現の可能性を模索している。模様の入った書体設計が得意。国内外の受賞歴多数。神奈川大学非常勤講師・桑沢デザイン研究所非常勤講師

「シークレット地紋」は日本的な付加価値創出方法

シークレット地紋の発想の原点は身近なところにあった。ある日、守田さんの自宅に個人情報入りのDMが届いた。個人情報が、完全な黒塗りではなく模様で隠されていることに守田さんは改めて気づく。この手法はOOHでの権利問題解決に応用できるのではないか。すぐさま和田さんにそのアイデアをメッセージで伝えた。

「デザイナーである僕らは、それを美しく隠したい。だから、文様などのデザイン的要素を入れました」と守田さんは当時を回想する。

「グラフィックデザインはいわば消費を促すためのデザイン工程。サプライチェーンでいうと最終走者です。でも、地紋を発見したときは、直接的に素材に関与できるようになりました。広告を素材に変えることにグラフィックデザイン手法を使うというのは、ある意味グラフィックデザイナー的なサスナビリティの向き合い方だと気づいたのです。『きれいに隠す』のはグラフィックデザインだからこそできたのだと思います」と和田さんは語る。

このシークレット地紋が海外で紹介されると「黒塗りではなく地紋をかけるのは、日常生活と結びついた日本の文様文化らしい」と評価されたという。ただ隠すのでなく、「きれいに隠す」という価値の付加。文様文化は世界中に存在しているが、日本では比較的日常生活に浸透しているという点での評価なのかもしれない。

ファッションから家具へ – アップサイクルの多様な出口

これまで服やノベルティをアップサイクルの出口としていたが、上述のとおり松坂屋名古屋店の共用スペースにあるソファにシークレット地紋を施したアップサイクル手法を使用した。CST (Circular Startup Tokyo)から補助を受けた実証実験用の予算20万円を使い、OOHのアップサイクル先として家具展開を探る実証実験を行い、今回の採用に至ったという。

「アップサイクル製品で多いのがバッグやノベルティですが、今回は家具に挑戦しました。出口を多様にすることで、アップサイクルに広がりを持たせられると考えています」と和田さんは説明する。一回で多くの使用済み素材を活用でき、ターポリンという丈夫な素材に適した用途として、家具は理想的な選択肢でもある。

アップサイクルでまず重要なのは、価値が本当に高まるかという視点。その次に出口が多様であるか、汎用性あるものか、市場を見据えたものであるかがポイントになるということを教えてくれる。

根本的解決までの「つなぎ」として位置づける

二人はこの取り組みを根本的な解決策とは考えていない。OOHの次の用途を見据えた循環型設計への転換、リユース可能な仕組みづくりや生分解できる素材の採用、OOH自体を他の手段で代用するなど、中長期的に模索すべき解決策がある。しかし、一朝一夕では解決策は生まれない。だからといって、何もしないわけにもいかない。

そうした根本的課題解決の必要性を感じながらも、同社は今できることとしてOOHのアップサイクルに取り組む。つまり、この取り組みは、あくまで根本的解決までの移行期におけるソリューションだということを二人は認識する。

「とにかく捨てないようにしたい。でも本当に解決されるまでには時間がかかります。だから、将来の解決策までの間をつなぎたいんです。移行中にこぼれるものを僕らは拾うという感覚でしょうか」と守田さん。「そういう(OOHの完全循環という)未来がいずれやってくるから『今は捨てよう』とならないようにしたい」と和田さんは付け加える。

こうした考えには、サーキュラーエコノミーの基礎知識がベースにある。「今サーキュラーエコノミーの現状がどうなっているのかを自分たち自身が認識するために、2020年頃にまず大量のインプットを行いました。誠実にクリエイティブでかっこよくするために知識は必要で、お客さんに納得してもらえる要素になると思います」と守田さんは話す。

透明性を重視したコミュニケーション

将来の理想を見据えながら今できることを実行する際に重要なのが、適切なコミュニケーションだ。守田さんは「一番大事にするべきは、やっぱりトランスペアレンシー(透明性)」だと強調する。「『今これを目指していて、現状はこういうことに困っているけど、みんなでなんとかしませんか?』と、素直に話し合えるかどうか。横を見ながら足並みを揃えて、これはできていないからやっちゃいけないというのではなく、誠実に向き合うことが大事」と語る。

和田さんも「今ココだと示すことは非常に重要。ベストができるまで動かないのではなく、常にベターを模索しながら進めていく」と同調する。OOHのアップサイクルにおいても、これを意識したコミュニケーションを心がける。

「イケてる社会性のあるもの」を通じて、アップサイクルを循環性向上の手段へ

アップサイクルが注目され広がりを見せる一方で、かねてから最適なアップサイクル実現の失敗による課題も指摘されている。表面的なアップサイクルにより逆に循環性が悪化したり、アップサイクル後の循環の出口が描けていないケースなどだ。こうした事態に陥ると、良いことをしているように見えるアップサイクルも、真の問題から目が逸れてしまう原因になるのではないかという厳しい声もある。

これに対して、同社が目指すのは「イケてる社会性のあるもの」だという。同社のアップサイクルにおける指針のようなものだ。守田さんは「イケてるかっこいいものが環境負荷をかけているのであれば、やっぱりイケていないのではないでしょうか。10、20年後もイケてるためには先のことを見据えなきゃならない」と語る。今回の家具アップサイクルやリガレッタ、上記写真のカンロ飴パッケージアップサイクルなどで体現していることだ。

環境負荷を削減するなどの社会性に加え、顧客のニーズに応えていなければ結局は捨てられてしまう。使い続けられ、循環させるために、クリエイターとしての「イケてるか」という判断軸を組み合わせる。

都市型サーキュラーという新たな視点

ここで少しスケールを大きくして考えてみたい。サーキュラーエコノミー移行に向けては、ループを小さくしていくことが域内の循環性を高めることにつながるというのが共通認識だ。その観点から地産地消はサーキュラーエコノミーにおいても重要な要素として位置づけられる。しかし、すべてを地産地消で解決するのはなかなか難しい。

ペーパーパレードが提唱する「都市型サーキュラー」は、東京や大阪などの大都市圏も「地域の一つ」として捉え、大消費地である都市からサーキュラーエコノミーを発信していこうという考え方だ。OOHのアップサイクルも、都市における素材をプールし、物語としてつないでいこうという発想で、まさにこの都市型サーキュラーの考えをもとにした取り組みだ。「土着」「土地に根ざした」「ヴァナキュラー」という文脈が強くなってきているが、都市と地域の関係を捉え直すことが重要になる。「地産地消にこだわること」と「多くの顧客が購入可能な価格に抑えること」の最適解を探らなければ、サーキュラーエコノミー移行のスピードが遅くなってしまう。「結果的に、余裕がある人たちだけが実行できるサーキュラーになってしまうと、分断につながる」と和田さんは指摘。

守田さんは、ヴァナキュラーが意味する土着や土地に根ざすという考え方は、地方だけでなく都市もひとつの地域と捉えることで都市の循環も進んでいくと考える。こうした観点から、「各産地に解決の糸口をお願いして、消費地である東京や大阪に持ってきて売るというループも必要」(守田さん)だという。都市だからこそ、移行において果たせる重要な役割があるということだ。

取材後記:システムにおける役割を認識

ペーパーパレードの取り組みは、単純な廃棄物のアップサイクルを超えて、クリエイター目線でサーキュラーエコノミーの具体的な道筋を示す。二人は実践者でありながらも、全体を俯瞰して「今システムのどのボタンを押しているのか」を認識している。そのことが、事業設計やコミュニケーションのあり方に反映され、顧客の信頼を獲得し、循環性が高いプロジェクトを遂行できているように見える。

サーキュラーエコノミー実現に向け、クリエイターの役割は大きい。クリエイターとしての美学と循環性向上への取り組みを両立する同社の哲学は、サーキュラーエコノミー移行期において我々はどういう行動を取ればよいのか、多くの示唆を与えてくれる。

冒頭写真:株式会社船場 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000052529.html

【参考記事】伝統工芸や廃棄素材のアップサイクルにより、地元クリエイター等と百貨店の新たな空間 価値をつくる共創型プロジェクトが7月15日(火)に完成 松坂屋名古屋店、本館フロアの共用部空間を船場がプロデュース