北海道上川郡下川町。東京23区と同程度の面積で人口約3000人のこの町は、2008年に環境モデル都市、2011年に環境未来都市、「平成29年度第1回ジャパンSDGsアワード」のSDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞受賞、2018年にSDGs未来都市に選定され、各方面から注目が集まる。

町は産業衰退などにより、1980年に北海道1位の人口減少率(全国4位)を記録、日本全国で直面する課題にいち早く向き合ってきた。最近は、エネルギー自給、住民主体の街づくり、超高齢社会に対応する集落再生モデル想像、住民主体の街づくりなど、環境・社会・経済の三側面から取り組んでいる。2012年頃からは社会動態において人口転入超過の年が多い。その理由の一つに、同町の9割を占める森林資源を活用した取り組みを進めるI/Uターン者の存在があるのだ。

昨今、街づくりにサーキュラーエコノミー原則を適用したサーキュラーシティの概念が欧米で広がり、日本でもその萌芽が見られる。サーキュラーシティは、人が集まる都市や町で、サーキュラーエコノミーにより資源使用抑制と経済的繁栄・住民のウェルビーイングを目指し、環境再生とまちのにぎわいを創出していく。しかし、サーキュラーシティの中心地である欧州と比べて、日本は地理的条件や人口構成、文化や歴史が異なるため、日本に合うサーキュラーシティの形を模索することが必須となる。そんななか、下川町は自らをサーキュラーシティ・タウンと呼称しているわけではないが、日本におけるサーキュラーシティの一つの形態を示しているように見える。

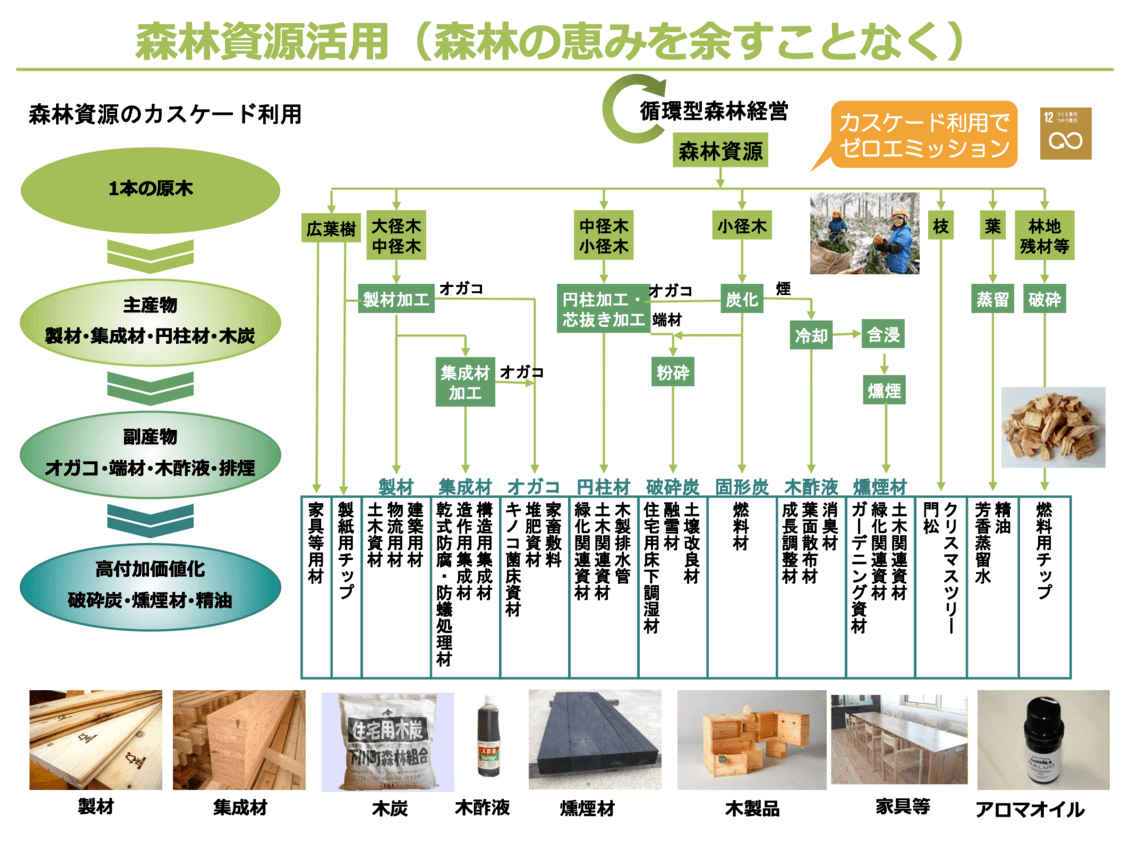

森林の恵みを余すことなく活用

同町は、保有する3000ヘクタールにおいて、「循環型森林経営」を2014年に確立した。循環型森林経営とは、毎年50ヘクタールの森林を伐採しその分を植林し、60年かけて育て、再び伐採するサイクルを繰り返す、将来世代にわたり森林資源が使い続けられる仕組みである。伐採後の木は余すことなく活用される。

下記が、下川町の森林資源活用の全体像だ。

下川町の森林資源活用の全体図(出典:下川町)

下川町の森林資源活用の全体図(出典:下川町)

たとえば、主産物である製材などへの加工のあと、後述する「フプの森」に代表される精油事業や、木質バイオマスボイラーの灰と草木染を組み合わせ商品化する「採色兼美」、農園芸・化粧品・風呂用の木酢液、防腐防虫効果のある燻煙剤まで、付加価値をつけながら木を余すところなく使い切る。循環型森林経営と森林資源の最大活用により、一つの森林経済圏なるものを築いている。

今回、その経済圏の具体像を探るべく、株式会社フプの森と下川フォレストファミリー株式会社を訪れた。

フプの森

下川町の森林資源を活用したアロマブランドフプの森。「フプ」はアイヌ語で、トドマツのことを指す。トドマツの枝葉から水蒸気蒸留法によってエッセンシャルオイルが抽出されるが、フプの森ではこの香りに「北海道モミ」と名付け、商品を展開している。コンセプトである「香りを通して森を伝えること」のとおり、北海道特有の樹種から醸し出される凝縮された香りは、匂う者との橋渡しとしての役割を果たす。工場に入るとすぐさま、トドマツの枝葉が発する柑橘系の香りが漂った。

精油は、間伐などで木が伐採された後に出る枝葉を有効利用する形で抽出されている。蒸留後に残る葉も、一部枕の中身や肥料などとして最後まで活用する。その残さも有効活用されるという。一本の木を使い切るだけではなく、その木から高い価値を文字通り「抽出」する。

同社代表取締役の田邊真理恵さんによると、枝葉は人力で林内から運び出すため、体力が要る「大変な作業」だという。そのうえ、鮮度も重要で、直射日光に照らされることなどによって、葉が蒸留に適さない状態になってしまうことも。タイミング良く枝葉を入手するには、伐採作業の情報を得ることが重要で、自ら町内の関係各所に連絡を取り、情報を集めている。目に見える関係があるからこそ、情報が入ってくるのだ。

株式会社フプの森 代表取締役 田邊真理恵さん

株式会社フプの森 代表取締役 田邊真理恵さん

「おそらく、どの地域の林業の現場でも、枝葉は採っても構わないと言ってもらえるのではないかと思いますが、それを『事業として継続的に採取する』ためには、体制づくりが大切になってくるのかもしれないのでしょうね」と田邊さん。現在フプの森が行っている精油製造は、もともと下川町森林組合が事業化したもので、一度NPO法人に事業を移したあと、2012年に株式会社フプの森となって、現在に至る。そのため、枝葉発生情報を入手できるルートがあることは確かだが、下川町の「森を余すことなく使う」土壌が事業を後押ししていることは間違いない。

田邊さんも移住者の一人で、もともと「林業と人のつながり」や、「森林資源の有効利用」に興味があったという。遠くにいても森とつながる役目を果たす一手段として精油を位置づける。昨今木材利用が活発になってきているが、「使う側にとっては、(森との接点の)入り口はいくつもあったほうが良いですよね」と、使う側の視点も提供してくれた。幾多の入り口を提供できる下川町の森林総合産業の特徴を表現しているように聞こえた。

下川フォレストファミリー

下川町森林組合から集成材加工を独立させて、2014年に誕生した。木材の乾燥から加工までを担う。木材の乾燥に要する熱源は、製品の製造工程で出る木くずを活用したバイオマス熱併給システムで賄う点も特徴的だ。

町有林はFSC認証を取得、同社もCoC認証を保有しているため、加工材には認証マークの付与が可能。付加価値をつけて供給できる点が同社の強みだ。昨今の森林資源の適切な管理を追い求める動向は追い風のように見えるが、一方で国際動向などによる木材価格の振れ幅の影響は免れることができていないと同社常務取締役の二瓶敏幸さんは話す。国内で叫ばれている木材利用促進についても、最終的には需要側の嗜好によるところが大きいという。そこで、下川産材の木製消毒液スタンドの開発など、新事業にも力を入れて仕掛ける。FSC認証が付与された下川産材という価値と、同社の一気通貫した木材加工技術を活かした新たな方向性を模索している最中だ。

下川フォレストファミリー株式会社 常務取締役 二瓶敏幸さん

下川フォレストファミリー株式会社 常務取締役 二瓶敏幸さん

バイオマスエネルギーにより、経済が域内で循環

森林資源の活用先の一つはエネルギーだ。現在、地域熱エネルギー自給率は56%。推計で2.4億円がエネルギー購入のために流出せずに済む計算となっている。公共施設の熱供給自給率は68%、削減した年間2700万円は、地域内の施設更新費用と子育て支援(中学生までの医療費無料や小中学校の給食費補助、不妊治療費助成など)に充当される。環境への取り組みによって生み出された余力が、地域のウェルビーイング向上につながる施策に使われているといえる。

たとえば、筆者が宿泊した下川町内の「暮らしているように過ごせる宿『森のなかヨックル』」(NPO法人森の生活運営)は、隣接する中学校の木質バイオマスボイラーから地下を経由して暖房が熱供給される。部屋全体が暖気に包まれる快適さであった。

「森のなかヨックル」部屋写真(左奥に見えるのはパネルヒーター。木質バイオマスボイラーから温水が供給され、部屋全体を暖かくする)(写真提供:森の生活)

「森のなかヨックル」部屋写真(左奥に見えるのはパネルヒーター。木質バイオマスボイラーから温水が供給され、部屋全体を暖かくする)(写真提供:森の生活)

下川町の未来を示す重要なキーワード「SDGs」と「住民主体」

下川町では、「しもかわイズム」という言葉が聞かれる。岐阜県からの移住者がこの地を開拓してから約120年。開拓から60年間で人口が約1万5000人増加したが、その後の30年間で鉱山閉鎖など農林鉱業の衰退により1万人減少。人口減少率が北海道1位を記録した。そういった逆境のなか情熱と行動力、先見性をもって課題に立ち向かう「しもかわイズム」が形成、上記のようなシステムを構築し、結果的に国内外から評価されるに至る。

しもかわイズムを体現するものが、2018年に策定された「2030年における下川町のありたい姿(下川版SDGs)」だ。

下川版SDGsは、SDGsの概念をもとに町が目指すべき方向を町民と議論して策定した。下記7つの目標は、町の最上位計画である第6期下川町総合計画の将来像に位置付けられており、町の政策体系に組み込まれている。同時に、町の行動指針ともなっているようだ。

- みんなで挑戦しつづけるまち

- 誰ひとり取り残されないまち

- 人も資源もお金も循環・持続するまち

- みんなで思いやれる家族のようなまち

- 引き継がれた文化や資源を尊重し、新しい価値を生みだすまち

- 世界から目標とされるまち(脱炭素社会・SDGsへ寄与)

- 子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち

下川版SDGsを意識した取り組みはいくつもある。最近の事例としては、しもかわ循環型マーケット実行委員会が開催する「しもかわぐるぐるマーケット」。不要となった商品を譲渡や販売を通じて、資源の域内循環を図る取り組みである。対象商品の一つはスキー板。下川町では学校でスキーの授業があるが、子どもの成長に合わせて新しいスキー板を購入することによる家計負担と環境負荷を抑えているようだ(詳細はこちらを参照)。これはほんの一例だが、下川版SDGsを意識した取り組みであるといえる。

下川町を象徴する「一の橋バイオビレッジ」

一の橋バイオビレッジ(写真:下川町)

ハード・ソフト両面で、下川町のエッセンスが凝縮されているといえるのが、一の橋地区にあるバイオビレッジだ。同地区は下川町中心部から12km離れている集落で、過去には2000人ほどの住民が住んでいた。産業の衰退や鉄道廃線などにより、2009年の人口は95人(高齢化率51.6%)となった。

そこで、課題解決に向け、2010年に「一の橋バイオビレッジ構想」を立ち上げ、エネルギー自給型集住化エリア整備に向けた議論が開始された。その結果、2013年5月、22戸からなる集住化モデルエリアが誕生。バイオビレッジの給油と暖房はすべて木質バイオマスボイラーから供給、一部の電力は太陽光電力経由となっている。建物には町内のカラマツ材、木質断熱材と木製サッシによって高気密と高断熱を実現。さらに、防腐防虫用に町内で生産する木酢液浸透燻煙処理剤が外壁に使われる。

運営においても、地域町おこし協力隊が中心となり、コミュニティ活性化施策やICTによる見守り、除雪支援、地元産食材を使った料理を提供する食堂運営など、ハードとソフト両面で、サステナビリティとウェルビーイングを同時に高めている。10年以上経った現在は、人口はほぼ変わらず高齢化率が低下。町はバイオビレッジを一つの成功モデルと見て、今後町内の他地域への展開を模索しているという。

幼稚園から高校まで一貫した「森林環境教育」

森林環境教育の様子(写真:NPO法人森の生活)

森林環境教育の様子(写真:NPO法人森の生活)

今回お話を伺った下川町農林課の今さんが町内の取り組み例として強調したのは、同町の森林環境教育である。下川町のSDGsを支える取り組みとなっているようだ。森林環境教育とは、幼稚園から高校までの15年間、森の価値を体感する教育を一貫して実施する下川町独自の活動。子供たちは、子ども園では月に1回、小中高では年に1回森林や加工工場を訪れて、地元の資産である森林の価値を感じながら巣立っていく。もともとNPO法人森の生活が子ども園でスタートさせたものを、下川町が事業化し、同法人が業務委託を請け負う形で取り組みを続けている。現在は北欧発祥のLEAFプログラムに基づき、プログラムの企画運営を行っている。

同法人代表理事の麻生翼さんは、「下川町の森林が価値のあるものだということを頭でも心でも感じることが大事」と話す。定期的に森林に出向くとともに、目的を持った教育を受けることで、価値ある森林を守る観点と活かす観点が育まれる。実際に、「下川中学校でSDGsに関する外部講師を招き、『あなたにとって大切なSDGsのゴールは?』と聞いたところ、一番多かったのが15番の森林資源に関するゴール、『陸の豊かさを守ろう』」だったそうだ。

下川町が示す「サーキュラーシティ」に向けた3つのヒント

下川町の森林(写真:NPO法人しもかわ観光協会提供)

下川町の森林(写真:NPO法人しもかわ観光協会提供)

サーキュラーエコノミー移行の流れで広がりを見せるサーキュラーシティの一つの形態を下川町は示している。サーキュラーシティに向けた3つのヒントを下川町の取り組みから考えていきたい。

地域資源の価値を地域内で共有

1953年の国有林払下げにより1221ヘクタールの森林を町が購入してから、先に述べた循環型森林経営への道のりが始まった。町財政が1億円規模にも関わらず8800万円で購入するという決断には驚かされるが、以降さらなる払下げにより町有林を約3000ヘクタールまで拡大させ、2003年には道内初のFSC森林認証を取得した。これも森林サプライチェーンのステークホルダーが連携して実現したものだという。

森林と共に生き、森林と主体的に関わり、森林を資源として有効活用する、こういった価値観が町内で共有されることで、森林活用の新たな動きが取りやすくなっているようだ。資源の保護と活用の両面がバランスよく噛み合わさることで、循環が実現する。

「地域資源の価値を地域内で共有」することの重要性は今さら言うまでもないかもしれないが、特に使うことで循環するバイオ資源が豊富にある地域においては、地域資源を再発掘・再定義するところから循環がスタートすることを下川町は改めて教えてくれる。

まちづくりへの内発的な動機

下川町には、「落ち着いた包容力」と「困難を乗り越えるエネルギー」の二つの顔がある。この二つは相反するものではなく、困難を乗り越えてきた、あるいは乗り越える最中に生まれるエネルギーが他者を受け入れる包容力につながっているようにも見える。サーキュラーシティに向けて鍵になるのは、まちづくりへの表面的な参加ではなく、内発的な動機を醸成することだといわれるが、実現のハードルは高い。下川町は、危機感を持ちながら幾多の困難を乗り越えてきたからこそ、「醸成する」といった作為的な努力がなくとも、内発的な動機が自然と培われてきたのかもしれない。

下川町への移住者の一人でもあるフプの森の田邊さんは、「自分たちの想いを交換をしながら、町をつくっていける」ところが同町の魅力だという。同じく自らも移住者だというNPO法人しもかわ観光協会事務局長の高松峰成さんも「人口3000人の町でありながら、前向きな施策が現在進行形で行われていることに魅力を感じる。移住前、初めて下川町の存在を知った時の印象がまさにそうだった」と話す。こういった前向きなエネルギーあふれる環境が、自分たちで2030年のありたい姿を描き、新事業や移住など新しい風を吹かせている原動力になっているに違いない。

サーキュラーシティへの移行には域内ステークホルダーの巻き込みと意識向上が図られるべきとされているが、ここが最もハードルが高い部分でもある。町の規模によるところもあるが、下川町の場合は、これらの基盤が充分に整っている。

SDGsは次の未来へ向かう羅針盤

上記でみた下川版SDGsとして、「2030年における下川町のありたい姿」を設定、総合計画やSDGs未来都市計画・各種計画の基盤となっている。観光協会の高松さんも、「SDGsの取り組みをきっかけにさまざまな町外企業と連携をとるなど、町内・町外で分けないボーダレスな印象が下川町にある」と述べる。同時に、下川版SDGsは町民のアイデンティティを表現するものとなっているようだ。これは町役場のみが作成したものではなく、町民も交えて策定された点が大きい。

下川町SDGs未来都市計画(2021-2023)においても、環境・社会・経済の今後の行動計画が記されている。現状、森林の循環利用や空き家を活用したリユース・リメイク拠点、エシカル消費などの政策が示されているところではあるが、サーキュラーエコノミーの原則を活用することで、SDGs達成に向けたツールをより多様にできるようにも考えられる。

私たちは下川町から何を学ぶのか

豊富な自然資本を循環させながら、ウェルビーイングも同時に高めていく下川町からは得られるヒントが多い。サーキュラーシティ移行の観点からも、下川町だからこそできること、下川町以外でもできることの両面があるが、そのエッセンスを学び取り自らの地域のまちづくりにも活かしていきたい。

【参考】下川町HP

【参考】下川町 SDGs 未来都市計画

【参考】下川町公式note

※冒頭の写真はNPO法人しもかわ観光協会提供