経済産業省サーキュラーエコノミー広報事務局は8月27日、サーキュラーエコノミー(循環経済)の認知拡大と行動促進を目指し、Webサイトを公開した。このサイトでは、「買う」「使う」「分ける」「まわす」の4つのアクションを「循環型消費行動」として整理し、具体的な行動例を紹介している。また、大阪・関西万博では、これらのアクションを体験できるイベント「サーキュラーエコノミー研究所」を2025年9月23日から29日まで開催する予定だ。

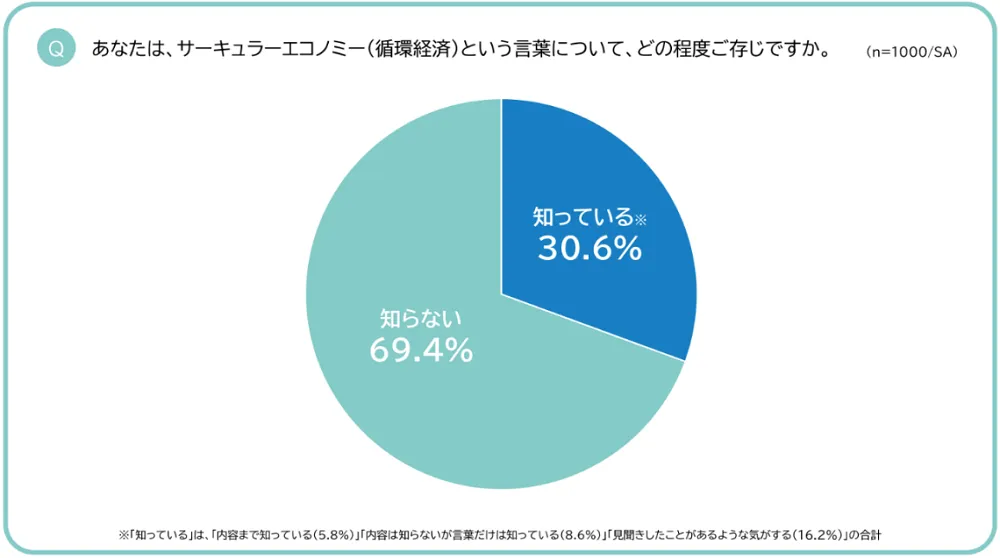

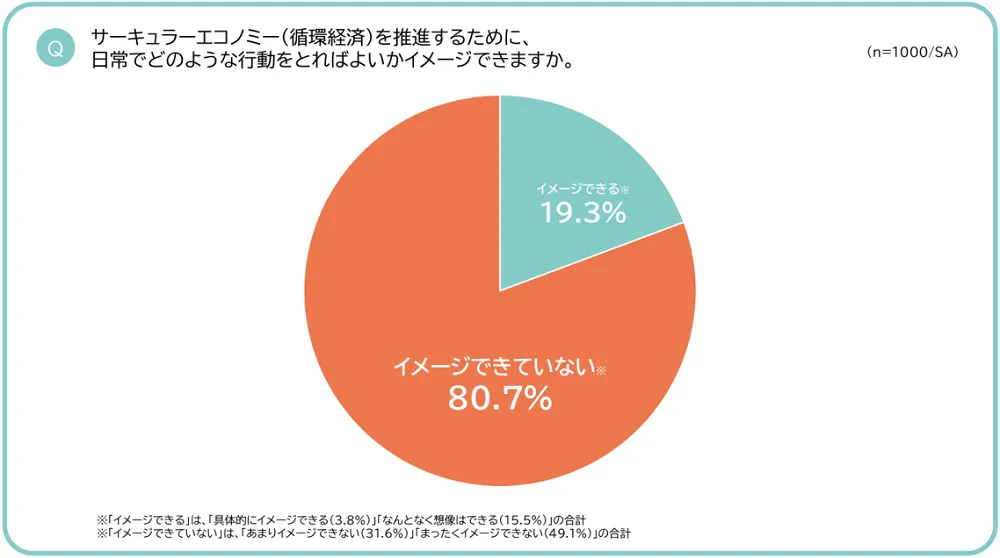

今回の発表は、経済産業省が実施した消費者意識調査の結果を踏まえたものだ。調査によると、サーキュラーエコノミーの認知度は約3割にとどまり、約8割の消費者が日常生活での具体的な行動イメージを持てていないことが明らかになった。この結果は、サーキュラーエコノミーの概念と行動が消費者に十分に浸透していない現状を示している。

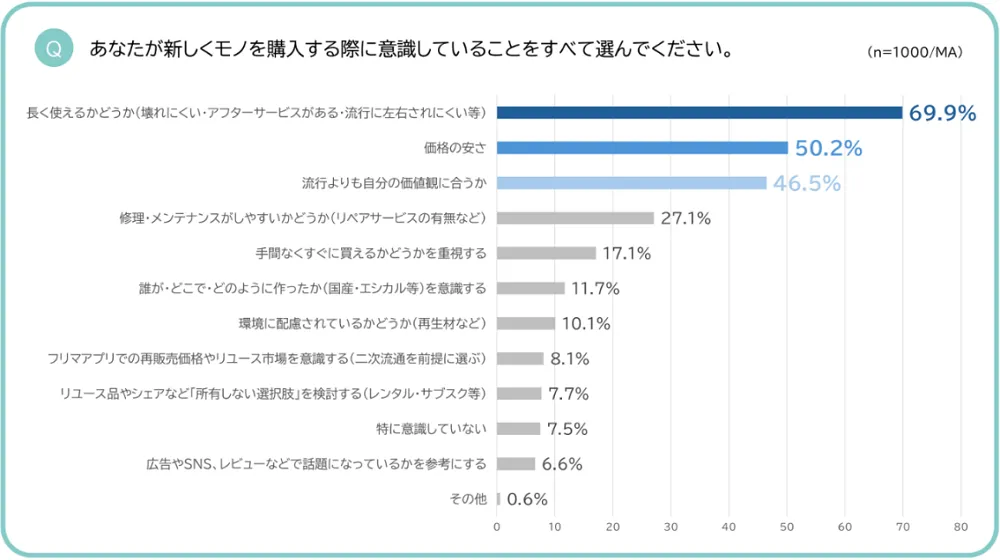

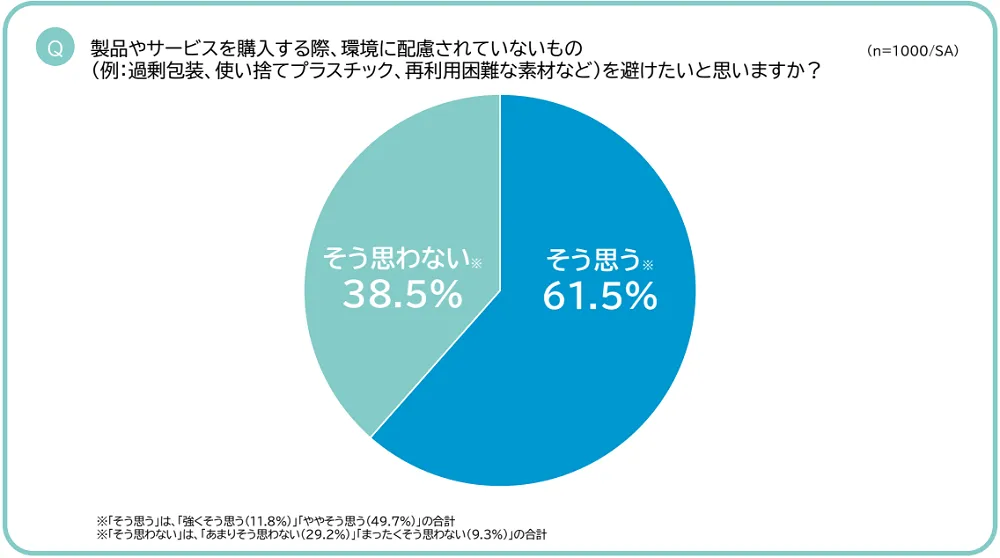

一方で、消費者がモノを手放す際の行動において、サーキュラーエコノミーにつながるアクションを既に行っていることも判明した。特に18歳から29歳の若年層の過半数(58.5%)が購買に対する価値観の変化を実感しており、経済合理性の観点から「長く使えるかどうか」が購買判断の重要な基準になっている。また、新品購入時には「長く使える」(69.9%)、「価格の安さ」(50.2%)に加え、「価値観に合う」(46.5%)ことを重視する傾向が見られた。さらに、全世代を通じて過半数以上の人が「環境に配慮されないものの購入を避けたい」と考えている。

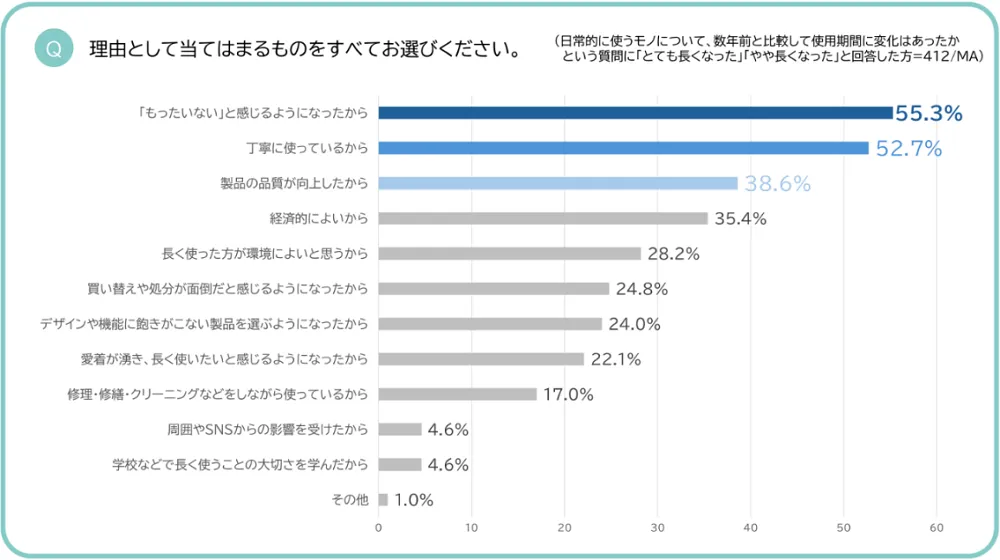

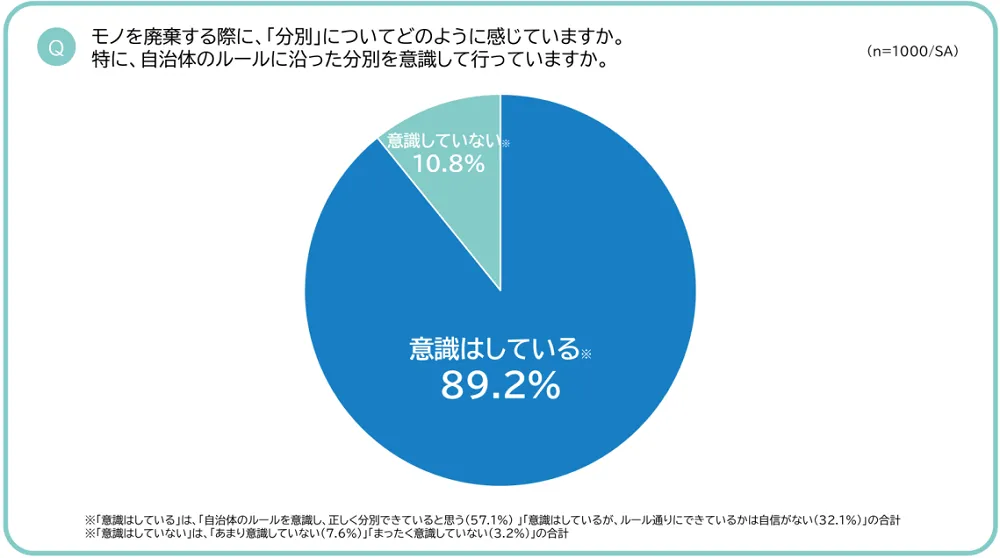

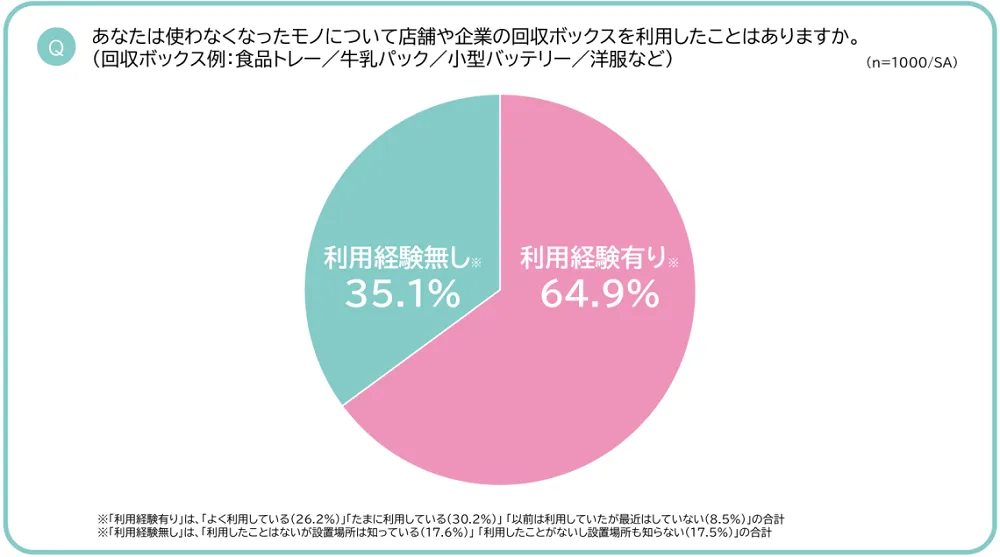

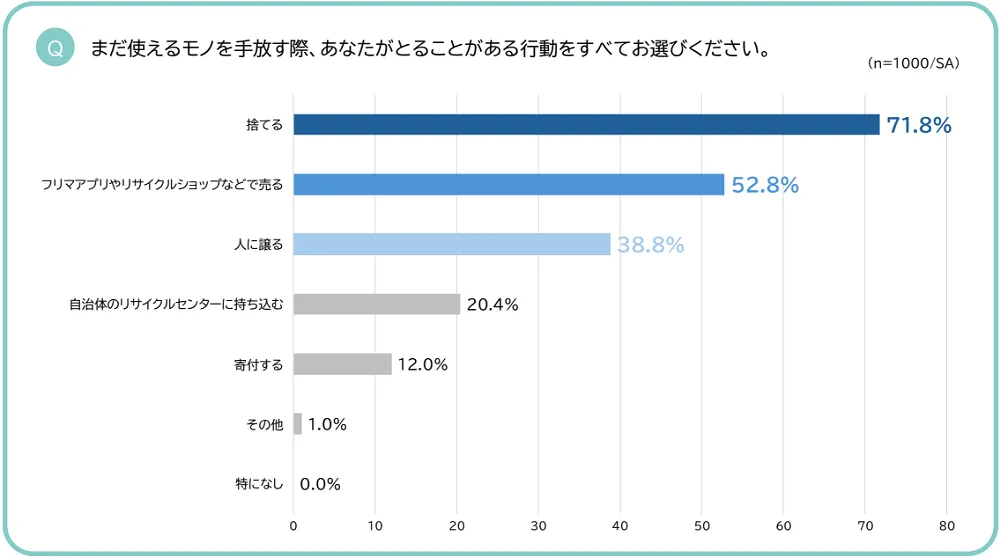

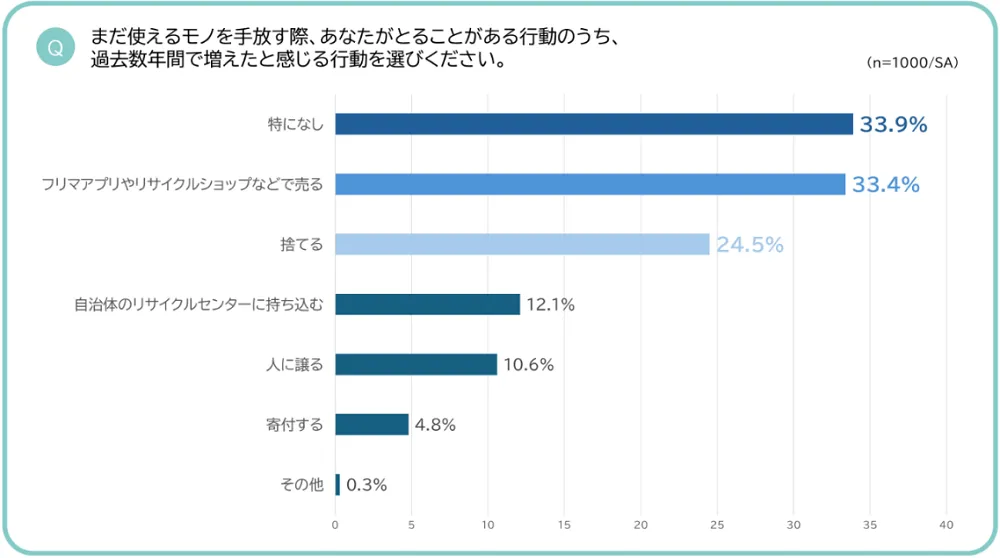

使用期間を延ばす行動については、「もったいない」という意識(55.3%)や「丁寧に使っているから」(52.7%)が上位を占め、41.2%が日常品の使用期間が長くなったと回答した。廃棄時には約9割が分別を意識し、回収ボックスの利用経験も6割を超えている。しかし、まだ使えるモノを手放す方法としては「捨てる」(71.8%)が最多であり、過去数年間で増えた行動は「特になし」(33.9%)と「売却」(33.4%)がほぼ同率だった。

これらの調査結果から、若年層を中心に「長く使う」志向や「もったいない」という意識が高まり、全世代を通じて環境配慮製品への関心や適切な分別行動など、循環型消費行動が広がりつつあることが明らかになった。

経済産業省サーキュラーエコノミー広報事務局は、これらの結果を踏まえ、消費者が身近に取り組んでいる行動がサーキュラーエコノミーへの重要な貢献であることを広く認識してもらうため、Webサイトを公開した。Webサイトでは、循環型消費行動を「これまでの新品を購入し、使い終わったら捨てるという行動から、購入する際には環境に配慮された製品を選んだり、レンタルサービスを活用し、そもそも所有しないことを選択したり、まだ使えるモノを捨てる際にはフリマアプリ等で販売するなど、資源循環に貢献する消費行動」と定義している。

大阪・関西万博で開催される「サーキュラーエコノミー研究所」は、「科学漫画サバイバル」シリーズとコラボレーションし、子どもから大人まで楽しみながらサーキュラーエコノミーについて学べる体験型催事となる。

【参照サイト】サーキュラーエコノミーに関する情報サイト

【参照サイト】「科学漫画サバイバル」シリーズとコラボ!循環経済を楽しく学べる「サーキュラーエコノミー研究所」公式サイト

【関連記事】Z世代の7割は「売る前提」で購入、KOMEHYO調査で判明。「循環消費」スタイルが定着

【関連記事】英国、中古品の売買者が増加。衣類は微減。英国小売業協会の調査結果より

【関連記事】メルカリ、調査研究メディア「サーキュラーエコノミー総研」を設立。既存研究所を統合し、CE推進を加速

※記事内の調査結果グラフは経済産業省サーキュラーエコノミー広報事務局が出したプレスリリース[PDF]より抜粋