いま、日本の中でもっともサーキュラーエコノミーが盛り上がっている地域の一つ、それが京都市だ。1997年の京都議定書採択をきっかけに行政、市民、事業者、NPOらが一丸となって循環型社会の実現に取り組んできた京都市は、2000年度から2019年度までの約20年で一般廃棄物を半減させるなど、大きな成果を上げている。

京都市が特に力を入れているのが、食品ロスの削減だ。2015年には新・京都市ごみ半減プランの中で全国の自治体として初めて食品ロス削減目標を設定、2020年8月には英国のエレン・マッカーサー財団が主導するフード・イニシアティブへの加盟を発表するなど、精力的に取り組んでいる。実際に、京都市の食品ロスは2000年度の約9.6万トンから2019年度には約6.1万トンへと減少した。

また、京都では行政だけではなく草の根の活動も活発化している。2021年には、事業者の枠を超えて地域の食品ロス問題解決に取り組む有志のネットワーク「エシカル・フードロス・アライアンス」が発足。大丸松坂屋、小川珈琲、京都信用金庫など、2022年11月時点で40以上の企業・団体が加盟しているほか、今年10月に開催されたロックバンド・くるり主催の「京都音楽博覧会2022」における食循環プロジェクトや、11月に梅小路公園にて開催された「循環フェス」など、イベントを通じたサーキュラーエコノミーの実践も広がっている。

こうした動きの中で2022年に立ち上げられたのが、京都のまちから出るロス食材を活用したお菓子づくりに取り組むブランド、「八方良菓」だ。店主を務めるのは、京都市在住で「サーキュラーエコノミー実践 ーオランダに探るビジネスモデル(学芸出版社 2021年)」の著者としても知られる安居昭博さん。

八方良菓の京シュトレン

京都が抱える食品ロス問題を知った安居さんは、欧州在住時に目にした数々の実践をヒントに、梅酒の梅の実、生八ッ橋、酒かす、おから、レモンの皮など、老舗店も多い京都ならではのロス食材を活用した洋菓子「八方良菓の京シュトレン」を地元の料理人とともに開発。市内3ヶ所の福祉作業所で製造を行い、このたびオンライン販売および市内小売店への卸しを開始した。

今回IDEAS FOR GOOD 編集部では、「八方良菓の京シュトレン」の生みの親となる安居昭博さんに、シュトレン誕生の経緯や実践の中で見えてきた課題、今後の展望についてお話を伺った。

安居昭博さん

なぜ「シュトレン」に辿り着いたのか?

「シュトレン」は、ドイツで古くから食べられている伝統的なパン菓子だ。バターをたっぷり使った生地にラム酒などで漬け込んだドライフルーツやナッツなどを練り込んで焼き上げ、クリスマスの当日まで薄くスライスしながらみんなで食べていく。食品ロス問題の解決に向けた取り組みは数多くあるが、安居さんはどのような経緯で「シュトレン」というアイデアに辿り着いたのだろうか。

安居さん「もともとはシュトレンありきだったわけではないんです。昨年7月に本を出版させていただいて以降、老舗のお店の方々とご縁をいただき、そのなかで聖護院八ッ橋総本店さんからは『生八ッ橋の製造工程で切り落とされる耳の部分を何とか活用できませんか』とご相談をいただいたり、伏見の酒蔵の山本本家さんからは『酒粕と梅酒の出荷時に取り除かれる梅の実を活用できないか』というご相談をいただいていました。」

「また、フードロスの文脈とは別で、コロナによりインバウンド観光客が減るなかで、もともとお土産の製造や梱包作業などが多くを占めていた京都の福祉作業所で働く方々の仕事が減ってしまっているという話も耳にしていました。」

「こうしたインプットがあり、今年の1月10日、朝4時半ぐらいに目が覚めて、シュトレンと相性が良いのではないか、というアイデアが降ってきたんです。シュトレンであればロス食材との相性もよいですし、日持ちもするので福祉作業所で働く方々の作業にも時間の余裕が持たせられます。また、日本でもシュトレンの需要が高まっていることは知っていたので、その中でも京都ならではのシュトレンがあれば面白いのでは、と考えました。」

「せっかくなら地域の人たちと一緒に進めていきたいと思い、レシピ開発は近所に住んでおり、長年YouTubeチャンネル『Peaceful Cuisine』で料理研究を重ねていた友人の高嶋綾也くんと、寺町通りで人気のヴィーガンカフェ『mumokuteki cafe&foods』の監修に携わる堀口貴行さんにお願いしました。パッケージデザインをお願いした『studio tooza』さんや、シュトレン展示用の器を作っていただいた前田麻美さんも京都在住で、京シュトレンに共感しご協力いただきました。」

「加えて、私が住んでいたドイツでは、シュトレンは一人で食べるのではなく周りの家族や友人とシェアしながら、何日かに分けてゆっくりと食べるものでした。一人で早く食べるのではなく、シェアしながらスローに食べる。こうしたシュトレンならではの食文化も伝えられるとよいなと思いました。」

シュトレン発祥の国であるドイツに在住経験があり、オランダでは数多くの優れたサーキュラーエコノミー実践を目にした安居さんが、欧州の実践を日本にも伝えようと出版した書籍をきっかけに、同じ思いを持つ京都の老舗事業者らとつながった。そして、その結果として生まれたのが八方良菓の「京シュトレン」なのだ。

京都のロス食材を使い、福祉作業所の方々が焼き上げる

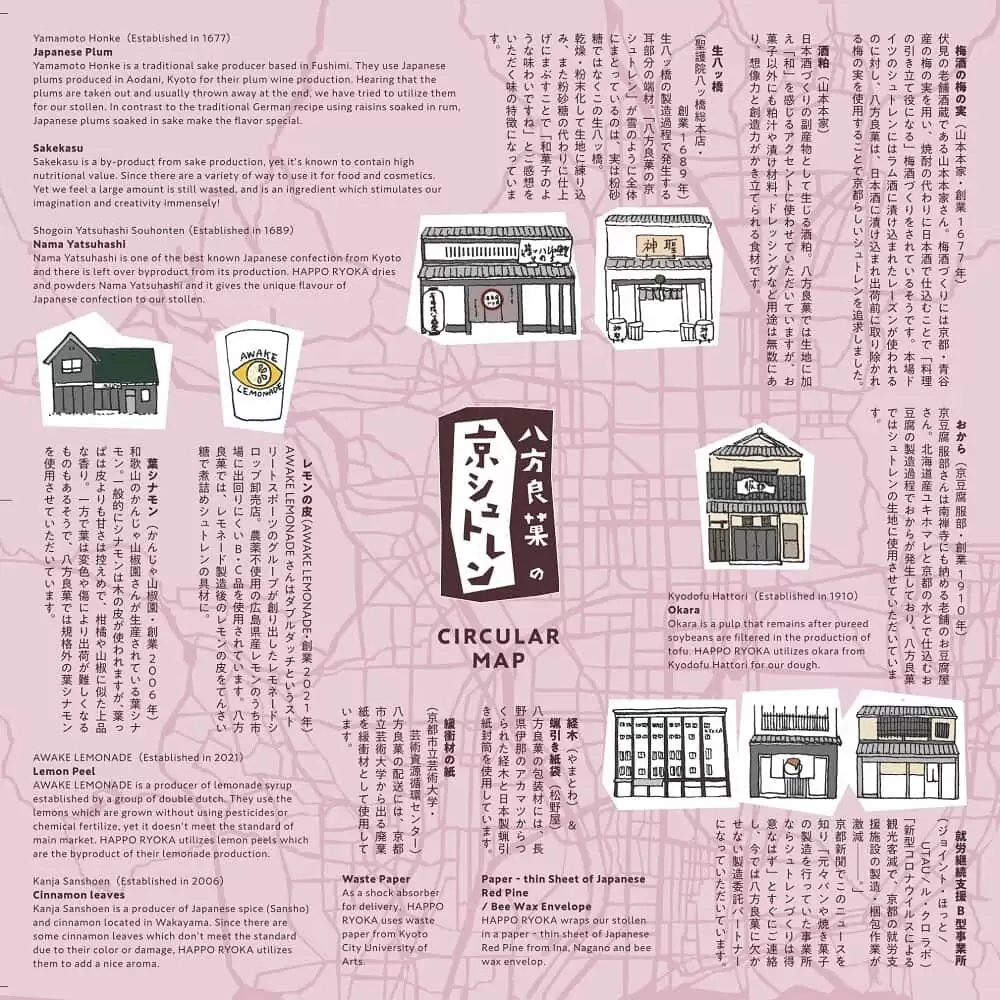

八方良菓の「京シュトレン」には京都の老舗をはじめとする多種多様な事業者が関わっており、それぞれがシュトレンづくりに欠かせない役割を担っている。

京都・伏見にある1677年創業の老舗酒蔵・山本本家から提供されるのは、梅酒の出荷前に取り除かれる100%京都・青谷産の梅の実と、日本酒造りの副産物として生じる酒粕だ。本場ドイツではラム酒に漬け込んだレーズンが使われるが、京シュトレンでは日本酒に漬け込んだ梅の実が使用される。

山本本家から提供される梅の実

山本本家から提供される酒粕

京都の地図がモチーフとなっているデザイン

また、1689年創業の聖護院八ッ橋総本店から提供されるのは、生八ッ橋の製造過程で切り落とされる耳部分の端材。生八ッ橋のニッキの香りがシュトレンの味を際立たせる。

聖護院八ッ橋総本店から提供される八ッ橋の切れ端

さらに、1910年創業の京豆腐服部からは豆腐の製造過程で出るおからが、2022年創業のAWAKE LEMONADEからは農薬・化学肥料・防腐剤不使用の広島県産レモンの皮が、国産山椒の7割を生産している和歌山県の山椒農家の一つ、かんじゃ山椒園からは規格外の葉シナモンが提供されている。

京豆腐服部から提供されるおから

京シュトレン全体の30%がこれらのロス食材からできており、一つ食べると約100gの食品ロスをレスキューする計算になる。また、八方良菓の特徴は、原料を提供している事業者らが自らの名前を公開している点だ。ロスが出ていることを隠すのではなく、むしろ積極的に活用するプロジェクトに賛同し、京シュトレンのブランド価値を高めているのだ。

八方良菓は食材だけではなく包装にも徹底的にこだわっている。お菓子の配送には京都市立芸術大学から出る廃棄紙が緩衝材として使用されており、シュトレンの包装材には松野屋の蝋引き紙袋が、蝋引き紙封筒への油染み防止には、長野県伊那のアカマツからつくられたやまとわの経木が使われている。

そして実際の製造を担うのは、京都市内にある「ジョイントほっと」「UTAU」「ル・クロラボ」という3つの福祉作業所だ。いずれももともとパンや焼き菓子の製造を担っていた作業所だったため、おいしいシュトレンづくりが実現できた。製造にあたっては、障がいを持つ方々でも作業がしやすいようにレシピを文字だけではなく動画で伝えるなど様々な工夫をしているそうだ。シュトレンづくりを通じて廃棄物の削減だけではなく社会的なインパクトも生まれる仕組みも作られているのが秀逸な点だ。

循環の視点から見た京都の魅力とは?

2021年にオランダ・アムステルダムから京都へと移住した安居さんは、京都で循環プロジェクトを立ち上げるうえで、京都というまちの魅力や強みをどのように捉えているのだろうか?

安居さん「京都は、中心部にある京都駅を降りて北のエリアが半径10km圏内で端から端まで自転車で行けるなど距離感的にもアムステルダムの中心部と近いのですが、シュトレンや梅小路公園のコンポストプロジェクトをやっていて、これは偶然ではないなと思っています。なぜかというと、やはり食材は鮮度が大切なので移動の距離は短いほうがよいですし、シュトレンを作っていただいている福祉作業所も市内中心部にあるので、お店から食材を届けたりしやすいのです。コンポストでも、出来上がった堆肥の重さもありますし、農家さんとの距離が近いので堆肥を作るための籾殻を集めやすい。こうした地理的な近さが京都で資源循環プロジェクトを行いやすくしていると感じます。」

「また、私が出した書籍でも最初に『多様性』について触れさせていただいたのですが、商いの多様性もあると思います。チェーン店ではなく個人商店が目立つというのもアムステルダムと似ているなと。たとえば皆がみんなレモネードの事業者だったら、レモンの皮ばかりが出てしまうのでそれを使うというのはなかなか難しいと思うのですが、それぞれの事業者が情報を全体に共有することで、パン屋さんがレモンの皮をパンに使いたいとなったり、僕であれば焼き菓子のシュトレンに使いたい、となっていきます。」

京都市中心部 via Shutterstock

廃棄物に向き合うほど、有機的に人とつながっていく

安居さん「シュトレンのプロジェクトを通じてひしひしと感じているのは、廃棄物に向き合えば向き合うほど、有機的に人とつながっていっていくということです。廃棄物をそのまま捨てていると何も生まれないのですが、それに向き合うことで、どなたかに使っていただけないか、となってつながりが生まれます。そこに、お金では測り切れない生き生きとした有機的なつながりの価値を感じますね。」

京都中心部のコンパクトさや、商いの多様性が、食の循環プロジェクトを実現させるうえで大きな強みになっていることは間違いない。しかし、いくらコンパクトで多様なまちでも、それだけでは循環は生まれない。大事なのは、廃棄物や課題を自分だけで何とかしようとするのではなく、周囲に共有するということだ。そうすることでまちの中に有機的なつながりが生まれ、そのつながりが循環を生むネットワークとなるのだ。

「子どもにも伝わる魅力」を大切にする

オランダで数多くの優れたサーキュラーエコノミープロジェクトを見てきた安居さんだからこそ、今回のシュトレンプロジェクトに活かせた点はあるのだろうか?

安居さん「僕がオランダでよいなと感じたTony’s ChocolonelyやInstockなどの活動に共通していたのは、子どもにも伝わる魅力を大切にしているという点でした。食べ物であれば美味しいとか、パッケージデザインであれば、思わず手を伸ばしたくなるかわいいデザインだとか。あとは、価格面のお得さですね。シュトレンについては良い素材を使っているということもあり、なかなかリーズナブルな設定は難しかったのですが(笑)。」

実際に、京シュトレンのパッケージデザインは、食品ロスといったテーマへの関心の有無に関わらず、お土産として買っていくにも喜ばれそうな洗練された素敵なデザインに仕上がっている。

ぱっと見だけでも美しいのだが、よく見るとロス食材部分だけが金色で示されていたり、お土産にも喜ばれるように、リーフレットには京都のまちの地図がデザインに組み込まれていたりするなど、細部にまでこだわりが貫かれている。

京シュトレンのパッケージ

ロス食材だけが金色で表示されている。

安居さん「サーキュラーエコノミーって難しそう、どう始めればよいか分からない、と思われることも多いので、ハードルを下げることは大事だと思っています。例えばサーキュラー建築などはとても大切な取り組みなのですが、高校生や大学生がすぐに手をつけるのは難しい。ただ、京都でロスになっている食材を集めて焼き菓子を作って販売する、という形であれば、もっと身近に感じてもらえるかなと。」

衣、食、住、どのテーマにおいてもサーキュラーエコノミーの実現は重要だが、たしかにその中でも「食」は誰もが最も取り組みやすい分野の一つだ。おいしいシュトレンが入口となって、サーキュラーエコノミーに興味を持つ人が増え、違う分野へと実践が広がっていけば理想だ。実際に、安居さんがマーケットでシュトレンを販売した際、そこでサーキュラーエコノミーに興味を持って書籍を購入していく人も多いという。「子どもにも伝わる魅力」があるかどうか。サーキュラープロジェクトを立ち上げる際には、ぜひ心掛けたいポイントだ。

素人だからこそ、相談できた

地域から出るロス食材を活用し、福祉作業所の力を借りながら、子どもにも喜ばれる美味しいお菓子をつくる。その循環を通じて地域に経済効果を生み出しつつ、サーキュラーエコノミーの実践と価値を広げていく。聞けば聞くほど八方良菓のモデルは素晴らしいと感じるが、実際にこうした循環モデルの絵を描くのと、それを実行に移すのとでは大きなギャップがあるはずだ。安居さんは、実際にプロジェクトを初めてみてどのようなことを感じ、学んだのだろうか。

安居さん「僕が本当に飲食や商品開発をやったことがなくて、素人だからこそ周りに相談できたこと、そして相談できる方が周りにたくさんいたということがすごくよかったなと思っています。いま京都でサーキュラーエコノミーに関心がある人たちの間には、年代や業種、社会的立場を超えて支え合う風潮があるように感じます。レシピや商品開発のアドバイスをいただいたり、ファーマーズマーケットへの出店方法だったり、自分ではできないからこそ、相手にも失礼にならない形で尋ねることができ、協力いただけて、地域一体のプロジェクトになったのかなと思います。自分で全部をやりすぎないことですね。」

「あとは、プロジェクトに公共性を持たせることも大事だと思っています。少なくとも今年は店舗で販売するのは京都だけで、オンラインでも個数限定で販売するのですが、そこまで簡単に買えないからこそ、京都に足を運んでもらえると嬉しいなと。」

「八方良菓は、10年後に100店舗を目指しますといったプロジェクトではありません。もちろん、この活動が持続するぐらいの経済は生み出していきたいですが。京都であればシュトレンがよいと思いますが、長野であればお焼きかもしれないし、熊本だったらいきなり団子かもしれません。京都にこういう取り組みがあるなら、自分たちの地域だったら何ができるかなと考えていただくきっかけになればよいなと思います。」

安居さんがプロジェクトを展開するうえで大事にしているのは、お互いができないことを共有し合うことで助け合い、活かしあえる関係をつくり、そこから生まれる利益も独占しようとしたりするのではなく地域に還元される仕組みをつくること。また、京都のモデルを無理に広げようとするのではなく、それぞれの地域から自発的に生まれていく取り組みを大切にすることだ。Planet、People、Profitという3つのPのバランスを大切にし、成長よりも持続可能性を重視する。こうした安居さんの考えが、多くの人を惹きつけるのだろう。

サーキュラーエコノミーの眼鏡をかけると、課題が可能性に見えてくる

最後に、安居さんと同じように自ら循環プロジェクトに取り組みたいという方に向けてメッセージを頂いた。

安居さん「やはり、ロス食材に向き合ったからこそ京都という地域が新しい視点で見えてきた、というのがすごく面白いと思っています。人とつながることもできますし。その先に、自分自身が住みやすい地域、理想とする地域へとつながっていくのかなと思います。ジモコロの柿次郎さんから習った言葉ですが、『サーキュラーエコノミーの眼鏡をかけると、地域の課題が、可能性に見えてくる。悩みの種だった廃材が、宝のような資源に見えてくる』というのが本当にそうだなと。」

「あとは、京シュトレンの食材は、無償提供ではなく購入させていただいているのですが、それによって企業の方々に経済的価値を生みだすことができます。原料を提供してくださっている方にも、福祉作業所で働いてくださっている方にも、どうすれば皆さんにメリットがある仕組みを作れるか、という点を根幹に据えることが大事かなと思います。」

編集後記

地域の中でサーキュラーエコノミープロジェクトを始めるにあたり、八方良菓の取り組みから学べる点は非常に多い。サーキュラーエコノミーの眼鏡をかけて、改めて地域の資源をリサーチしてみる。海外を始めとする他地域の優れた事例も参考にしながら、それらの資源を上手に活用できるプロダクトを考える。

プロダクトをデザインするときは、子どもの視点を大切に。そして、そのプロダクトの実現に必要なパートナーを地域から見つけ出す。協働にあたっては、福祉との連携を模索したり、デザインや商品開発などスキルが必要な領域は地域のプロフェッショナルと連携したりするなど、すべてを自分たちだけでやろうとせずに積極的に相手を頼る。

その過程で有機的なつながりを生み出し、応援してくれる仲間と顧客を増やしていく。これら一つ一つを丁寧に進めた結果として生まれたプロダクトは、地域の魅力を発信するメディアとなり、地域に経済効果をもたらす。

あなたが暮らす地域には、どんな資源があるだろう。あなたの地域にとっての「シュトレン」は何だろう。次は私たちの番だ。八方良菓の実践を参考に、ぜひ自分の地域で一歩を踏み出してみてはいかがだろか?

【参照サイト】八方良菓の京シュトレン

※本記事は、ハーチ株式会社が運営する「IDEAS FOR GOOD」から転載された記事です。