株式会社リコー(以下、リコー)は2022年3月、同社のサーキュラーエコノミーの取り組みをまとめ情報開示を強化する目的で、「リコーグループ サーキュラーエコノミーレポート2021」(以下、同レポート)を発行した。リコーよると同レポートは、2021年1月に経済産業省・環境省が公表した「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」(以下、ガイダンス)に沿った日本企業初のサーキュラーエコノミーをテーマとした報告書である。

同社は、1976年に環境推進室を設立、1992年に「リコー環境綱領」を、1994年には現在広く認知されているサーキュラーエコノミーの概念図に近い「コメットサークル™」を制定、1998年には他社に先駆けて「環境経営」を提唱するなど、サステナビリティ経営において日本企業を牽引してきた存在といっても過言ではない。そんな同社が、今回どんな意図でサーキュラーエコノミーに特化したレポートを発行したのだろうか。サーキュラーエコノミーにおける開示のあり方について、同レポート責任者のお一人である株式会社リコーESG戦略部審議役の佐藤多加子さん(冒頭写真)にお話を伺った。

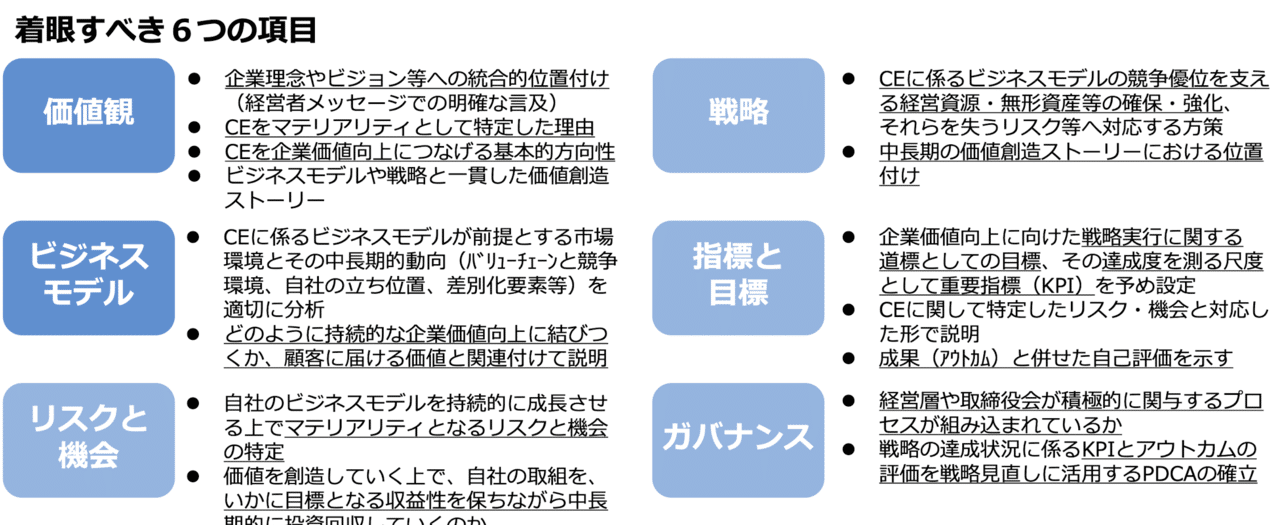

サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンスの概要

まず、同社のレポートが採用しているフレームワークである「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」(以下、同ガイダンス)の概要をおさらいしたい。

昨今の厳しい世界情勢・資源環境において、リニア型ビジネスモデルを継続することのリスクが顕在化しつつある。そんななか、少なくとも中長期的にはサーキュラーエコノミーが「競争力の源泉」(同ガイダンス)となるが、サーキュラーエコノミーへの移行には各業界や個別企業ごとに多様なアプローチがありそれらを投資家に適切に発信することで、サーキュラーエコノミーへの資金投資を呼び込む必要がある。そこで、企業と投資家が中長期的目線で「『企業のサステナビリティ』と『社会のサステナビリティ』を同期化させるための対話やエンゲージメントを行っていく」(同ガイダンスより)ための手引きとなることを期待して、同ガイダンスは2021年1月に公表された。

ガイダンスでは、通常のESG開示フレームワークで掲げられている「リスクと機会」「戦略」「指標と目標」「ガバナンス」に加えて、「価値観」と「ビジネスモデル」が設定されていることが大きな特徴だ。

(出典:サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス(概要)経済産業省・環境省より)

「価値観」については、まさに今回のリコーのように、日本企業ではサーキュラーエコノミーそのもの、またはそれに準じる価値観(ミッション・ビジョン)を掲げてきた企業も少なくない。これらの上位概念は、投資家などにとっては、その企業全体でサーキュラーエコノミーが核として事業展開されているかを測るものともなる。

サーキュラーエコノミーが上位概念に位置付けられている企業は、ガバナンスにも影響を与えうる。すなわち、組織の一部署がサーキュラーエコノミーの取り組みをプロジェクト的・サービスごとに展開するというよりも、経営層や取締役会などにおいてサーキュラーエコノミー関与のプロセスが組み込まれ全社的にスパイラルアップしていくことや、組織にサーキュラーエコノミーの司令塔としての部署がありKPI達成に向けた管理をする、またはそういった部署がなくとも各部署の構成員にその理念が浸透しているなど、といった具合である。これらの価値観をもとに、企業理念を実現する手段としての「ビジネスモデル」が機会を最大化させ、成果(アウトカム)をもたらすものになっているかどうか、企業にとっては内部的にチェック・対外的に説明するもの、投資家にとっては企業価値を評価する拠り所となる。その共通の対話基盤が整備されることで、サーキュラーエコノミーにおいても重要となる資金還流が起こることが期待されている。

実際、世界のサーキュラーエコノミーに特化した投資は急拡大している。例えば、上場株式においてサーキュラーエコノミーのみに特化した、または一部が組み込まれたファンドは2020年1月から2020年8月の8ヶ月間で約6倍以上(約3億ドルから約20億ドル)に、サーキュラーエコノミーに特化した未公開株ファンド数は2016年の3つから2020年の30へと増加しているとの調査結果もある。(エレン・マッカーサー財団 “Financing the circular economy – Capturing the opportunity“より)脱炭素社会への移行と同様、サーキュラーエコノミーにおいても増大する投資を適切に呼び込むことが必要になっている。

「日本企業初」のサーキュラーエコノミーガイドラインに沿ったレポートを発行。その意図は?

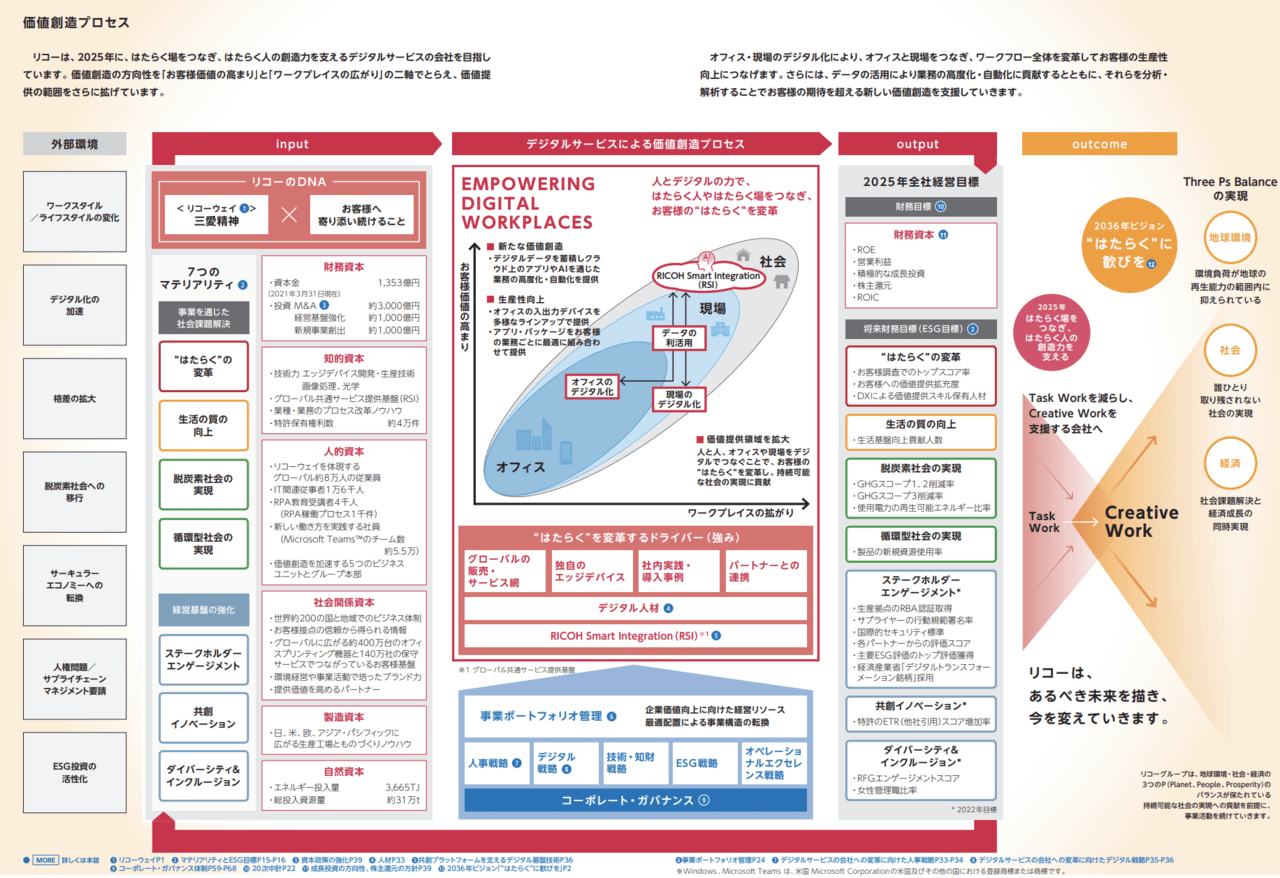

リコーの価値創造ストーリー(出典:リコーグループ統合報告書P14より)

リコーの価値創造ストーリー(出典:リコーグループ統合報告書P14より)

上記のような背景を踏まえて、リコーのサーキュラーエコノミーレポートについて見ていく。

リコーは7つのマテリアリティを定め、そのうちの一つに「循環型社会の実現」を位置づける。今回のサーキュラーエコノミーレポートは、狭義にはこのマテリアリティに対応する。

レポート発行の意図について、佐藤さんは次の3点を示した。

1つ目は、これまでの取り組みを体系化したことである。同社は30年以上にわたって、環境と経済を同期させる取り組みを実施してきたことは冒頭に述べたとおりである。しかし、これらの取り組みは断片的に発信されるにとどまり、体系立てて説明されていなかったという。そんななか、同ガイドラインが策定されたことも一つの好機として捉え全体像をまとめた。

2つ目は、投資家との対話強化のためのツールとして位置づけている点だ。今回のレポートに先駆けて2019年以来、同社はTCFDフレームワークに沿った情報開示を行っている。「TCFDフレームワークに沿った情報開示に取り組む前は、同社の取り組みを一方的に発信しており、必ずしも投資家が得たい情報をお伝えできていなかったという反省があります。TCFDレポートを発行してみて、投資家と一方通行ではない対話ができることがわかったのです」と、投資家に向けた対話の基盤づくりに手応えを感じたという。そこで、今度は同社の長年の取り組みをサーキュラーエコノミーという軸で整理した。

3つ目は、事業化の具体事例や今後の将来財務を生み出す循環型ビジネスへの挑戦とそれを実現するリコーならではの強みを見える化したことである。

「対話できる」レポートを目指して

佐藤さんがしきりに強調していたのが「対話の促進」という言葉だ。製品・サービスの素晴らしさを一方的に伝えるのではなく、対話が促されるような開示を意識したという。「ESG開示で投資家とのコミュニケーションにおいて経験の蓄積があるため、サーキュラーエコノミーレポートでも対話が促されるようなレポートにすることが、尽力したところでもあり苦労したところでもあります」

具体的には、なぜ長期にわたって事業が存続しているのか、その差別化要因は何なのかといった、「リスクと機会」の項目に力を入れたという。たとえば、同レポートの「機会1」(P20)では、製品再生・部品再生事業が記載されている。リコーが歴史的にも力を入れてきた事業の一つである同事業は、循環型設計を前提として診断・再生・回収技術などの工程を洗練してきた経緯がある。結果的に、2020年度に300億円の売上を計上したことがレポート内で説明されている。

実績値である300億円という記載自体が一つの強みとなる一方で、収益化過程で得た7つのノウハウ・技術・システム・ネットワーク(「機会1」で記載)が同社の価値として示されている。これらの項目はリコー独自のものとして、投資家などには今後も価値を生み出し続ける源泉として強い訴求材料となるはずである。

ちなみに佐藤さんによると、今でこそ使用済み製品の再生対象を判断する診断技術が発展し、再生拠点である環境事業開発センター(静岡・御殿場)に送るものなのかローカルで処理するのかを判別できるようになっており、輸送コストが抑えられている。しかし、事業開始当初は、再生できるものもそうでないものもすべて再生拠点に送っており、回収した製品の歩留まりも悪く採算が取れなかったという。まさに設計から回収・再生・リサイクルまで、そのモデルを時間をかけて最適化してきた同社だからこそ描けるストーリーだと言えよう。

上記のように、収益や取り組みを羅列するのではなく、なぜそれを実行するのか、環境・社会・経済にどんなインパクトがあるのかをストーリーを持って描くことが、「価値創造ストーリー」として、投資家等から適正な評価を受ける基盤ができるのであろう。

価値創造ストーリーを開示するために必要なこと

それでは、そのような価値創造ストーリーを描くために必要なことは何なのか。佐藤さんが示唆したのは「経営戦略になっているかどうか」という点だ。

リコーは、リデュース・リユース・マテリアルリサイクルを前提として新規資源利用率の目標を立てているが、これらの目標に向けた取り組みは「コスト」として捉えるのではなく、「(価値創出に向けた)指標・目標・戦略に組み込まれているかどうかという点が重要」(佐藤さん)だと指摘。その言葉を表すように、同レポートにおける「機会」に、植物由来のプラスチック素材や固体型色素増感太陽電池などの新規事業のラインナップが並ぶ。

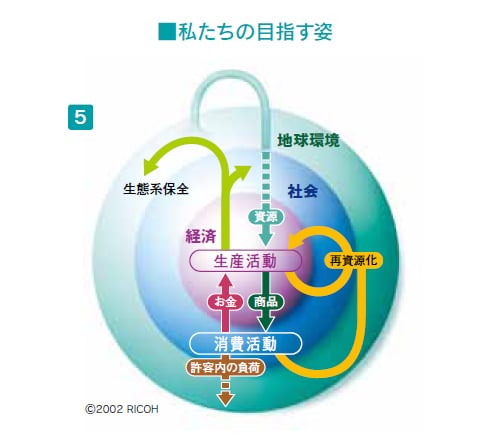

もちろん、その「機会」を支えるものとして「価値観」がある。この価値観は、「環境負荷削減と地球の再生能力向上に取り組み、事業を通じて脱炭素社会、循環型社会を実現する」というリコーグループ環境宣言にも示されているし、循環型社会を実現するためのコンセプトとして「コメットサークル™」も1994年から根付いている。このように、目標に向けた取り組みが経営戦略に組み込まれ、それが価値観に支えられる形で、同社独自のストーリーが描かれていることがわかる。

コメットサークル™(出典:リコー公式ホームページ)

レポート公表によるさまざまな反応

レポート策定過程または公表後に社内外からさまざまな反応があったという。

社内

「社内では、『一つの場所にサーキュラーエコノミーの取り組みがまとまっていてわかりやすい』という声や、『自分たちが実践してきた活動が評価されていることがわかるのでモチベーションアップになる』といった声がある一方、『これをきっかけにさらに邁進すべき』という叱咤激励の声もあります。いずれにしても、今回のレポートは社内的には健康診断であり、整理することで課題が明らかになりました。改善すべきポイントについては、レポートが社内を動かすツールとしても機能するでしょう」

社外

「新規資源使用率のご質問や目標達成の実現可能性、財務インパクトなどのご質問をいただいております。レポートに対する評価としては、画期的で整理されてわかりやすいという評価がある一方、脱炭素や生物多様性との関係性が入っているとなお良かったというご意見なども頂戴しました。これらは弊社のスコープ3の取り組みとサーキュラーエコノミーを関連付けるなどして、改善してまいります」

ここで重要なことは、社内においては課題が整理されることによる、サーキュラーエコノミーにおける機会の発掘と実践、社外においては対話がきっかけとなりサーキュラーエコノミーの活動に対する評価と投資や購買に結びつき、循環性がより一層高まることであろう。

今後の課題

今後の課題は多くあるという。佐藤さんはその例として次の2つを挙げた。

包括的に循環性を測定する目標設定

リコーグループは、2050年までに製品の新規資源使用率を12%以下にすることを掲げており、そのマイルストーンとして2030年には60%以下にすることを目標としている。

「目標設定については引き続き課題があります。インフロー(新規資源使用率など)とともに、アウトフロー(事業スコープから排出される資源など)の目標値もクリアにしていかなければなりません。そこで重要になってくるのが長期使用の目標の策定です」と、より全体の循環性を踏まえた目標設定のあり方を模索しているという。

ビジネスモデル

「より長期に存続するビジネスモデルを描くことが課題になるでしょう」と、佐藤さんは持続可能な経営を成り立たせる強固なビジネスモデルの重要性について指摘した。OAメーカーからデジタルサービスの会社への変革を進める同社では、すでにRICOH Always Current Technologyなどを用いたサブスクリプションモデルを確立しているが、これは複合機に新しい機能をネットワーク経由で追加できる仕組みである。

このようなサービス化モデル、リファービッシュ、モジュール化、アップグレード、あるいはシェアリングなど、リコーが場面に応じて選択したビジネスモデルがどうサーキュラーエコノミーに寄与するのかを示すことは、より一層の対話材料となるに違いない。

海外への発信は特に「機会」となる

なお、3月31日には同レポートの英語版が発表されている。同社のようなグローバル企業のなかには、いわゆる昨今のサーキュラーエコノミーに沿った事業を従来から展開してきた企業も少なくない。それらをサーキュラーエコノミーという共通言語に翻訳し、レンズを通して見ることで、グローバルな顧客や投資家から評価を受けやすくなるとともに、対話を充実させることなどによりサーキュラーエコノミーの進捗・新たな事業機会の発掘につながる可能性が大いにありうる。

たとえば、リコーは海外の公共機関との取引も多い。EUは、サーキュラーエコノミーアクションプランの一環として、グリーン公共調達基準のさらなる厳格化に動く。公共機関の顧客からは、再生機かどうか聞かれることも多いという。そのため、同社がサーキュラーエコノミーへの取り組みを一貫してグローバルに開示することは、海外投資家や顧客から適切に評価を受けるなど、短期・中長期双方の視点において影響を与えるだろう。

サーキュラーエコノミーの開示のあり方、見えてきた3点

今回のインタビューから見えてきた、サーキュラーエコノミーにおける開示のあり方について重要な点を3つ挙げたい。

1. 企業のオリジナリティを表現するツール

これまでも述べてきたが、リコーの長きにわたる環境経営の取り組みは、サーキュラーエコノミー移行要請が強まる昨今において重要な強みとなる。一方で、単に事業機会として表面的に捉えるのではなく、「なぜサーキュラーエコノミーに移行するのか」「目指すべき社会に向けて、サーキュラーエコノミーで何を成し遂げたいのか」ということについて示すことが、中長期的な価値創出に向けた源泉となる。

同社は、経済・社会・環境について、環境負荷が地球環境の再生能力の範囲内に完全に収めるべきとする「Three Ps Balance」を2002年に発表している。これに向けた一つの方策として「コメットサークル™」がある。リコーグループやサプライチェーンにおいて、製品ライフサイクル全体で優先順位に沿って環境負荷を減らすための概念図として機能しており、エレン・マッカーサー財団のサーキュラーエコノミー概念図(バタフライダイアグラム)が発表されるはるか以前からリコー内に浸透している。

Three Ps Balance(出典:リコー公式ホームページ)

こういった理念やツールに基づいて構築してきたシステムは、経営戦略に組み込まれた形で、リコーならではのオリジナリティを表現するものとして、投資家に訴えかけるものがあるのだろう。

2. 社内ツールとして機能

副産物と言っても良いだろうか。佐藤さんが指摘したのは、社内向けツールとしての役割だ。これまでの同社のサーキュラーエコノミー移行に資する事業を体系立てて集約されたのがこのレポートだ。そうすることで、各事業に携わる社内メンバーへの励みになることや、注力分野の特定、社内を動かすためのツールとして機能するかもしれないという。

たとえば、DXとの融合などに代表される、価値を生み続けるビジネスモデルへの転換など、体系化・見える化・開示によるさまざまなフィードバックにより、注力分野がより浮き彫りになるかもしれない。

3.「伝える」よりも「対話する」ツール

佐藤さんが強調したように、取り組みを羅列して一方的に「伝える」という側面よりも、投資家との「対話を促す」ツールとなるように意識されている。「なぜリコーのサーキュラーエコノミーに投資する必要があるのか」という問いに答える土台となるものとしての位置づけだ。レポートはあくまでも対話のきっかけで、投資家によるエンゲージメントを高め、投資家と共にサーキュラーエコノミー移行を図っていく役割を果たす。また、開示をきっかけに事業の改善分野を特定したり、ステークホルダーとのさらなる共創が促進されたりするといった副次的効果もあるだろう。これはガイドラインがまさに意図するところであり、レポートを糸口にすることでサーキュラーエコノミー移行が加速度的に進められていく可能性があるということである。

おわりに

環境と経営の統合において、常に先陣を切っている同社だが、サーキュラーエコノミーにおける開示の分野でも他社に先駆けて歩みを進めた。脱炭素社会への移行と同様に、サーキュラーエコノミー移行には今後莫大な投資が必要となる。これは裏返せば、事業環境としては機会にもなりうるということである。

一方でリニア型経済モデルにとどまり続けると、移行リスク(サーキュラーエコノミーに移行するための規制や技術、市場動向などにおけるリスク)と物理的リスク(資源枯渇、気候変動による災害、生物多様性崩壊による影響など)双方の顕在化による影響を受けることは必至である。戦略的な文脈においては、こういったリスクがますます緊迫化してきた際に、企業が受け身で対応するのか、それとも過去からの一貫した取り組みで機先を制するのか、どちらの道を選ぶのが良いかは気候変動分野において今起こっていることを見れば自明である。

まだまだ課題は山積しているとのことだが、少なくともレポートはこういったリスクや機会に対する認識を示し、サーキュラーエコノミー移行に向けた投資を獲得していく同社の姿勢を訴えるものとなっており、多くの企業の参考になるだろう。

【関連記事】リコーグループ、サーキュラーエコノミーレポートを発行。経済産業省・環境省のガイダンスに整合

【関連記事】環境省と経済産業省、「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」を公表

【参考】リコーグループサーキュラーエコノミーレポート2021(日本語版本文)

【参考】リコーグループサーキュラーエコノミーレポート2021(英語版本文)

【参考】リコー サステナビリティ

【参考】RICOH Always Current Technology

【参考記事】Financing the circular economy – Capturing the opportunity