*本コラムは、アミタが運営するオウンドメディア「未来をおしえて!アミタさん」とのサーキュラーデザインに関するリレーコラムとしてお届けします。

気候危機や生物多様性の喪失といった地球規模の課題に対するデザインの責任と可能性を最も端的に表す言葉として、 “By Disaster or by design(災害か、あるいはデザインによって)” という表現がある。

人類がデザインの失敗により自然災害などの激甚化や頻発化を引き起こし、結果として強制的にプラネタリーバウンダリーの内側に押し戻されるのか。あるいは、デザインの力によって災害などに見舞われることなく地球の資源の範囲内で平和的な繁栄を享受できるのかー。私たちは、その二者択一に迫られているということを意味するものだ。

最近は気候変動の影響で乱気流が頻発化し、飛行機事故のリスクが高まっているという報道を目にする。乱気流の増加で温室効果ガスを大量に排出する飛行機移動がしづらくなっていくことを考えると、改めて自然が人間をバウンダリーの内側に押し戻す力のすごさを感じる。

Disaster(災害)を受け入れるか、Design(デザイン)による解決を目指すかのどちらを選ぶかと問われれば、誰もが迷わず後者を選択するだろう。実際に、製品やサービスがもたらす環境負荷の8割はデザインの段階で決まると言われており、デザインは大きな問題を生み出す原因にもなる一方で、解決策としての可能性も秘めている。その具体的な手法の一つと言えるのが、本稿のテーマである「サーキュラーデザイン(循環設計)」だ。

サーキュラーデザインとは?

サーキュラーエコノミー(循環経済)が多大な環境負荷を伴う現在のリニアエコノミー(直線経済)に代わる目指すべき経済・社会システムだとすれば、サーキュラーデザインとは、その実現に向けた具体的な戦略と実践を指す。

英国エレン・マッカーサー財団が提唱するサーキュラーエコノミーの3原則に従ってサーキュラーデザインを定義するならば、サーキュラーデザインとは、「廃棄物・汚染を取り除き(Eliminate)、素材や製品をできる限り高い価値を保ったまま循環させ続けることによって(Circulate)、自然のシステムを再生する(Regenerate)ための、素材・製品・サービス・ビジネス・システムの一貫したデザイン」だと言うことができる。

サーキュラーデザインは、デザインになる

先進的なサーキュラーエコノミー政策を展開するEUでは、今年の7月から域内市場に流通する製品の環境要件を定めた「ESPR(Ecodesign for Sustainable Products Regulation:持続可能な製品のためのエコデザイン規則)」が施行された。

ESPRは、適用対象がエネルギー関連製品に限定された従来のエコデザイン指令を改正し、適用対象を域内市場に流通するほぼ全ての製品に拡大したものだ。エコデザインの要件として耐久性、信頼性、再利用可能性、更新可能性、修理可能性、リサイクル材の利用率などの要件が規定されており、これらの要件に関する情報をデジタル・プロダクト・パスポートを通じて消費者に提供することが求められる。言うなれば、今後EU市場に流通する製品については、前提としてサーキュラーデザインが求められるようになるということだ。

近い将来、業種を問わず全てのデザイナーにとってサーキュラリティ(循環性)の追求や実装は当たり前の仕事となり、旧来のデザインとサーキュラーデザインとの境目はなくなっていくだろう。

サーキュラーデザイン戦略を体系的に理解する

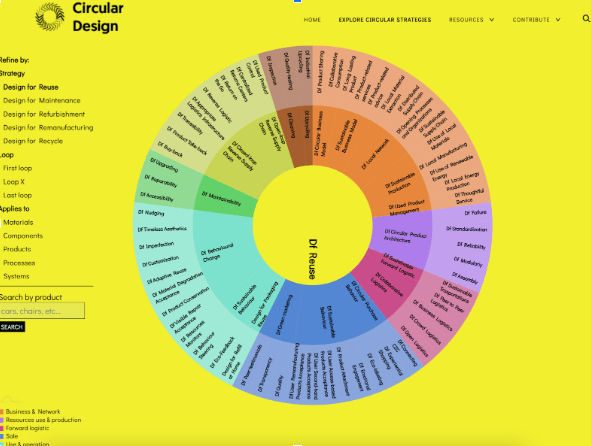

サーキュラーデザインには様々な戦略が存在しており、それらは総じて Design for X(Xのためのデザイン)と呼ばれる。 具体的には、「Design for Repairability(修理可能性のためのデザイン)」や「Design for Durability(耐久性のためのデザイン)」などが挙げられる。

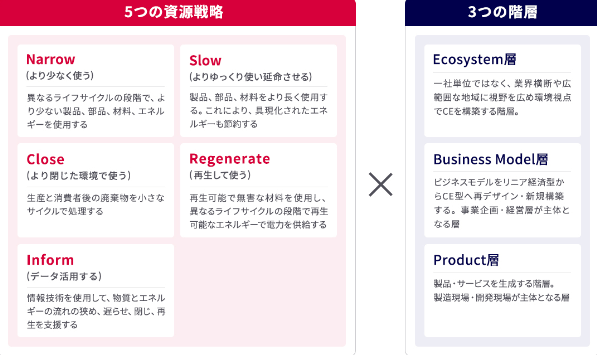

サーキュラーデザイン戦略については、オランダ・マースリヒト大学のJan Konietzko教授が開発した「Circularity DECK」が、Narrow(より少なく使う)・Slow(よりゆっくり使う)・Close(ループを閉じる)・Regenerate(再生する)・Inform(データを活用する)という5つの戦略を、Ecosystem(エコシステム)・Business Model(ビジネスモデル)・Product(製品)という3つの階層ごとに整理して全51の Design for X を体系化しており、とても分かりやすい。

日本語の書籍としては、京都工芸繊維大学の水野大二郎氏、津田和俊氏による「サーキュラーデザイン 持続可能な社会をつくる製品・サービス・ビジネス」が、サーキュラーデザインの戦略や事例について、過去のサステナビリティのためのデザインの系譜を丁寧に辿りながら、体系的にまとめている。

また、活用可能なツールとしては、エレン・マッカーサー財団がデザインファームのIDEOとの協働により The Circular Design Guide を公表しているほか、EUのファンド助成を受けているEcodesign Circleプロジェクトの Circular Design Tool 、Alessio Franconi 氏が開発したオープンソースの The Circular Design Strategy Wheel などがある。

サーキュラーデザインについては、特定の業界に特化したガイドやツールキット、フレームワークの開発も進んでいる。例えば、建築分野では英国Arup社がエレン・マッカーサー財団とも連携しながら「Circular Building Toolkit」を開発したほか、ファッション分野では同財団が公表した「Circular Design for Fashion」や英国WRAPの「Circular Design Toolkit for Fashion and Textiles」、包装分野であれば英国DS Smith社の「Circular Design Metrics Guide」などがある。

さらに、自社として独自のサーキュラーデザイン戦略や原則を定め、公表する企業も増えている。代表例としては、NIKE、H&M、IKEA などのサーキュラーデザインガイドが挙げられる。例えば H&M は製品カテゴリ別に異なるサーキュラーデザイン戦略を採用するマトリクスを構築しており、とても分かりやすい。

これらのデザイン戦略や原則は、循環型ビジネスへの移行に向けた社内の意思決定を加速させるツールとして機能するだけではなく、サプライヤーや顧客とのコミュニケーションツールとしての活用も可能だ。

サーキュラーデザインのジレンマ

上記で紹介した The Circular Design Strategy Tool に見られるように、サーキュラーデザインには多種多様な戦略が存在しており、異なる戦略同士の採用時にコンフリクトやジレンマが発生することも少なくない。

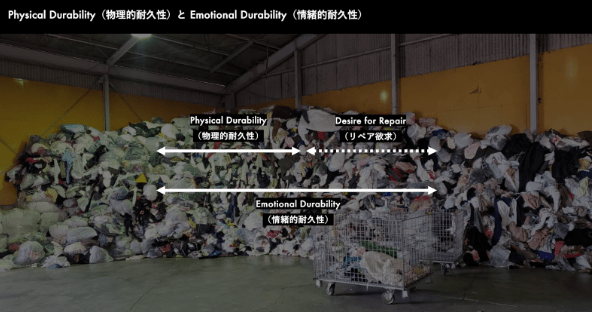

サーキュラーデザインにおけるジレンマの代表例が、耐久性向上のための複合素材の利用により、リサイクル可能性が低下するといったケースだ。また、耐久性にも「物理的耐久性:素材など、製品そのものに宿っている耐久性」と「情緒的耐久性:長く使い続けたいと思う気持ちのデザインであり、製品とユーザーとの関係性に宿る耐久性)」という考え方があり、仮に修理可能なデザインを施したとしても、情緒的耐久性の期間が物理的耐久性のそれを上回らない限り、「修理可能性」というデザイン戦略が効果を発揮することはない。これは、まだ着続けられるにも関わらず廃棄される衣服が多いファッション業界に特に当てはまる課題だ。

他にも、リバースロジスティクスを伴うシェアリングサービスなどでは、循環性向上とCO2排出がコンフリクトを起こすこともあるし、食品やプラスチックなどにおいて適正な品質管理がされない環境下における循環性の追求が汚染の蓄積や濃縮(有害物質も一緒に循環してしまう)につながるといった課題もある。循環性は環境面において考慮すべき必要条件ではあるが、十分条件ではないのだ。

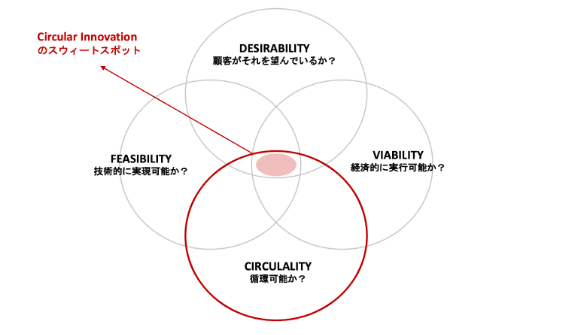

さらに、サーキュラーデザインが乗り越えるべき課題は、サーキュラーデザイン戦略同士のジレンマだけではない。実際には、一般的なデザイン思考において語られる「Desirability(顧客にとっての望ましさ)」「Feasibility(技術的な実現可能性)」「Viability(経済的な実行可能性)」という3つの条件に加えてさらに「 Circularity(循環性)」を考慮することが求められ、4つの円が重なる弁図の中心にある小さなスウィートスポットを探り当てる必要があるのだ。

循環を望ましいものにするUX・サービスデザイン

現状、サーキュラーデザインの焦点は素材や製品に当てられることが多いが、筆者は、今後サーキュラーデザインが浸透し、様々な循環型製品が市場に投入されるにつれ、デザインをめぐる課題はより供給サイドから需要サイドに移行していくと想定している。これは、「リサイクル可能か」と「リサイクルされるか」は違うといった従来の議論に加えて、直線型から循環型へのビジネスモデル変化に伴う、価値の発生・維持・回復地点の変化によって起こるものだ。

PaaS(製品としてのサービス)やシェアリング、リペアなどのモデルに代表されるように、今後、企業のビジネスモデルは製品ではなくサービスを通じた価値提供へと変化し、価値の発生・維持・回復地点はより需要サイドに近づいていく。

このような新たなモデルにおいては、次の循環に向けた製品や素材のサプライヤーへと生まれ変わる消費者や利用者に、製品の使用時は修理やメンテナンスも含めていかに長く大切に使い続けてもらえるかが、そして使用後はいかに製品を丁寧に手放し、返却や回収、分別などに協力してもらえるかが重要となる。

資源あたりの収益性を高めるためにも、循環のループを閉じる上で常に課題となっている回収の量や品質、安定供給やコストといった壁を乗り越えるためにも、消費者や利用者にとって循環が望ましい選択となるような体験やサービスのデザインが欠かせない。

その意味で、サーキュラーデザインはより顧客の視点に立った循環型のUX(ユーザー体験)デザインやサービスデザインにより多くの焦点が当てられるようになるだろう。前回のリレーコラムで紹介した弊社の「循環ガチャ」も、循環を望ましい体験に変えるためのサーキュラー・サービスデザインのプロトタイピングだが、海外ではすでにこれらのサーキュラーUX・サービスデザイン領域のノウハウの体系化も進んでいる。例えば Peter Post 氏が開発した循環型UXパターンの事例集「Circular Experience Library」などは非常に参考になる。

優れた顧客体験の実現には、小売や物流なども含めてバリューチェーンを取り巻く全てのステークホルダーの連携が求められる。その意味で、サーキュラーデザインの役割は、素材や製品が循環するシステムのデザインはもちろん、そのシステムが生活者も含めた全てのステークホルダーにとって望ましいものとなるような体験のデザインになると言える。

私たちは何をデザインしているのか?

また、前回のコラムでも触れた通り、サーキュラーデザインにおいては zoom-in 思考と zoom-out 思考を行き来することが求められる。特に重要なのは、デザインの目的語を大きく設定し、システム全体の視点から俯瞰して循環をデザインすることだ。素材や製品のサーキュラーデザインのために、何かをシステムのどこかに外部化することがあってはならない。

例えば、電子機器の設計者にとって、自身はあくまで目の前にあるデバイスをデザインしているつもりでも、実際にはデバイスの素材となる鉱物資源の採掘を通じて遠いどこかの国の地形や生態系を持続不可能な形へとリ・デザインしているかもしれないし、採掘現場の劣悪な労働環境をデザインしているかもしれないのだ。

Tony Fry氏が「Defuturing(脱未来)」という言葉で表現したように、よりよい未来のためのデザインが、意図せぬ形で私たちのよりよい未来を奪っている可能性に目を向けることが、循環型のシステムデザインにおいては重要となる。

日本らしいサーキュラーデザインのあり方とは?

最後に、サーキュラーデザインが持つ可能性や難しさも踏まえ、日本らしいサーキュラーデザインのあり方についても触れておきたい。日本においては、サーキュラーエコノミーという概念が浸透する遥か以前より、自然と共生した循環型の暮らしが営まれてきた。特に鎖国により資源も限られていた江戸時代の循環型社会は、Edonomy©︎ として世界からも注目を浴びている。

直線裁ちにより端切れが出ず、型ではなく着付けによりフィットを目指す着物文化や、金継ぎに代表される修理文化、下肥を活用した循環型農業、美しいランドスケープと循環型の暮らしが一体化した奥出雲のたたら製鉄、壁にかんぴょうが練り込まれているなど、戦時には食糧にもなる建築を実現した「食べられる城」として知られる熊本城にいたるまで、現代のサーキュラーデザインを考える上で私たちが過去の先人の叡智や歴史から学べる点は非常に多い。

欧州諸国よりも多様で複雑な植物相があり、常に地震や台風などの自然災害にも見舞われてきた日本には、自然を管理の対象ではなく畏怖の対象とみなす感覚が根付いている。だからこそ、サーキュラーエコノミーにおける「3R」や「10R」といった「R」のラダー(階層)においても、「Rethink(再考する)」よりも「Respect(自然を尊重する)」や「Respond(自然に応答する)」といった感覚がフィットするのではないだろうか。これらはサーキュラーデザイン(循環設計)というよりも、日本が古来から培ってきたサーキュラー・ウィズダム(循環叡智)とも呼べるかもしれない。

世界で最も持続可能な会社が多く、3万3000社以上の100年企業を持ち、世界に14社しかない1000年企業の半数以上を占める日本には、新たな経済・社会システムへの移行に向けて世界に貢献できる力があるはずだ。

また、すでに急速な少子高齢化に直面している日本は、いずれ世界が迎える問題を先取りして体験しているとも言える。高齢者の視力や体力低下などにより正しい資源分別・回収が難しくなってきていることから、様々な自治体で展開されている「ふれあい収集(日常のごみ排出が困難で、家族や近隣の人の協力が得られない世帯を対象に、戸別に玄関先等でごみ収集を行うとともに対象者の安否確認を行う事業)」のように、資源循環と介護・福祉の一体的な取り組みもある。資源回収への協力がもたらす高齢者の孤独解消や健康増進など地域住民のウェルビーイング向上に着目したアミタ社の 「MEGURU STATION」のインパクト評価の取り組みなども好例だ。

こうした課題に対してテクノロジーなどを活用したソリューションを開発していくことで、日本が世界に先んじて「インクルーシブなサーキュラーデザイン」の先進事例を世界に提示することもできるかもしれない。

先進的な取り組みを進める欧州諸国などから吸収する「横」の学びと、過去の先人の叡智に立ち返る「縦」の学びとを組み合わせることで、日本独自のサーキュラーデザインのあり方が立ち現れるはずだ。ぜひ本記事で紹介したツールや事例なども参考にしながら、発想の時間軸と空間軸を広げ、自社の循環型製品や循環型事業開発に役立つヒントを探し出してみていただければ幸いだ。

【関連記事】サーキュラーデザインで社会を「もっと」よくする ハーチ×アミタ トップ対談(「未来をおしえて!アミタさん」)