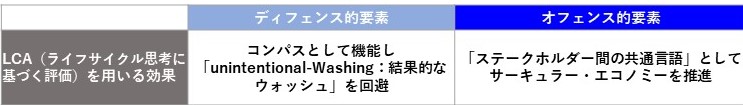

第1回の記事ではLCAはサステナビリティの実現に必要な「コンパス」であることを、第2回の記事ではLCAによる定量化でディフェンス的要素である「unintentional-Washing:結果的なウォッシュ」を回避できる点をお伝えした。

今回第3回では、LCAをはじめとする定量化によるもう一つの大きな効果、オフェンス的な要素を考えていく。定量化した数字を公表する、さらには共有して同じゴール設定をすることで、コミュニケーションを促し、サーキュラーエコノミーという求めている方向性に創造的に向かうことができる。いわば、LCAは「unintentional-Washing:結果的なウォッシュ」を回避するだけでなく、「ステークホルダー間の共通言語」となりサーキュラーエコノミーを推進する力になるのである(図1参照)。

図1:LCAを用いる2つの効果(筆者作成)

図1:LCAを用いる2つの効果(筆者作成)

しかし、このオフェンスの要素を有効に発揮するためには、従来のLCAだけでは不十分である。なぜなら、LCAはこれまでもお伝えしたように基本的には「一つの製品やサービス」を対象としているからだ。サーキュラーエコノミーの実践や脱炭素といった地域やグローバルレベルでの協力が必要とされる今、LCA(またはライフサイクル思考)をベースにした新たな評価指標づくりが必要とされている。そしてそれは、研究者だけでもできなければ、企業だけでもできず、国や自治体だけでもできない。すべてのステークホルダーが協調する必要性がある。そこで本記事では、

―共通言語として、サーキュラー・エコノミーを推進するために求められることは?

を主題に、それを3つの点から解説していく。

求められるもの①:「Holistic(全体)」でとらえる評価の仕組み

サーキュラーエコノミーを実現するためには、社会全体でのサステナビリティを評価する必要がある。

この記事は、Circular Economy Hub 会員専用記事となります。