2025年5月、「持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)」は循環経済への移行度を測定する「Circular Transition Indicators(CTI)」の建築業界向けガイドを公表した。7月には竹中工務店がWBCSDのCTIを参考にした「サーキュラー建材の共通評価基準」策定を発表するなど、国内外で建築業界における循環性評価の動きが加速している。

こうした流れの背景には、規制や投資の世界的拡大に伴い、建築業界でも循環性を定量化するニーズが高まっていることがある。

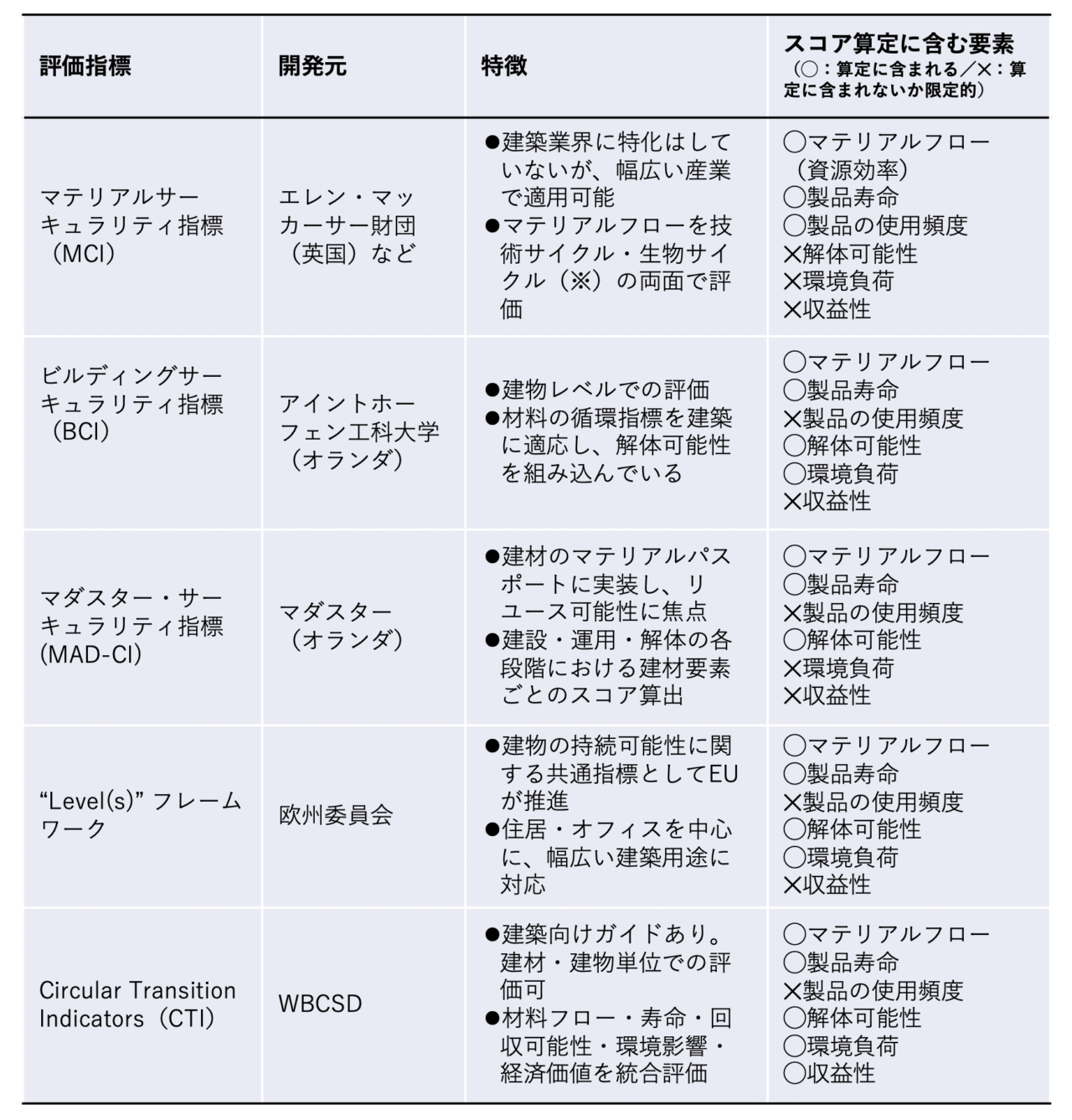

すでに過去10年ほどの間に数多くの循環性評価指標が発表されてきた。本記事では、世界的に注目される主要な評価指標の特徴を整理し、その課題と今後の展望を俯瞰する。

対象とする要素は指標によりさまざま

建築業界で使える循環性評価指標の多くは、以下のような要素のうちいくつかを組み合わせてスコアを算定している。

- マテリアルフロー(資源効率):リサイクル材・リユース材の使用比率、使用後の再生比率

- 建築・建材のユーティリティ:寿命、使用頻度

- 解体可能性:リユース可能性を見越した解体の容易さ

- 環境負荷:温室効果ガス排出量や汚染など

- 収益性:サーキュラー資源あたりの売上など

主な評価指標の特徴は下の表を参照されたい。マテリアルフローや建築・建材寿命は多くの指標で重視される一方、解体可能性・使用頻度・環境負荷などは扱いが分かれる。特に収益性まで組み込む例は少なく、WBCSDのCTIはその先駆けといえる。

この比較からわかるのは、同じ建築やプロジェクトでも、指標によって評価が大きく変わりうるということだ。指標を使う目的やプロジェクトの性質により「使いやすい指標」が異なるかもしれない。規制・投資の観点からは指標の統一が望ましいが、プロジェクトやステークホルダーによって重視する要素が異なるため、完全な統一は難しいとの指摘もある [1]。もっともJ. Gonçalves らの論文によると、既存評価手法で必要とされるデータは概ね共通している。データを一度収集すれば他の指標にも流用できる可能性が高いというのは、実務上では朗報だろう。

なお、建築業界に特化していないが、現在WBCSD及びワンプラネットネットワークが、循環性評価のための指標や科学に基づく循環性目標を提供することを目的の一つとするGCP(Global Circularity Protocol)を開発しており、評価手法のランドスケープをどのように変えていくのか注目したい。

「Rヒエラルキー」と今後考慮すべき視点

一方で課題点として、先述の論文は、循環経済で重要とされる「Rヒエラルキー」に従っていない指標が多いと指摘している。

Rヒエラルキーとは「10R」に代表されるように、まずは「使用しない」「使用を減らす」、次に「リユース」「修理」などを優先し、「リサイクル」や「エネルギー回収」は最終手段として扱うべき、という考え方だ。これに対して、既存指標の多くでは資材の流れを重視しており「リサイクル」に重きが置かれやすい。

では、Rヒエラルキーに沿った評価軸とはどのようなものだろうか。

英国グリーンビルディング協議会(UKGBC)は「100%循環型」建築の例として、以下のような指標を挙げている [2](カッコ内は筆者注釈)。

- 材料廃棄: 廃棄物がなく、すべての材料がリユースまたは保持される

- 解体性: すべての材料が機械的に接合され(接着剤などで接合されない)、材料全体を取り外して新たな用途で用いることができる

- (空間の)柔軟性: オープンスペースで、複数の用途に使用できる可能性がある

- 設備へのアクセス: 設備の敷設場所が明確で、(設備の交換などに際して)材料を撤去する必要がない

- マテリアルパスポート: すべての材料に関する包括的なマテリアルパスポートが整備されている

- 建築寿命: (構造駆体/設備/仕上材などの)レイヤーすべてが適切な寿命で設計されている

- 監査: 改修や解体前にすべての材料について(リユース可能性などを)監査する

- 解体: Demolition(解体・取り壊し)ではなくDeconstruction(再構築を前提とした注意深い解体)を行う

- 脱物質化/デマテリアライゼーション: 材料や空間を最適化し、材料使用を最小化する

多くは既存指標と共通しているが、なかには一見「循環性」と結びつけて理解しづらいものもあるかもしれない。たとえば「(空間の)柔軟性」は、建物を長く使う可能性を高め10Rにおける最優先事項「Refuse―(新しい材料を)使わない」「Rethink―再考する」に貢献しうる。このほか建材・設備の修理可能性も重要な指標となるだろう。

簡素化と正確性のジレンマ

建築の循環性評価は循環経済移行の原動力となれるかーー。企業・自治体・投資家は、Rヒエラルキーをもとに重視すべき評価軸を見極める必要があるだろう。このうえで最後に、「簡素化と正確性のジレンマ」についても触れておきたい。指標を簡素化すると、循環性を正確に測れないという葛藤だ。

建築の循環性評価は複雑だ。たとえば、リサイクル材を含む建材は「循環性が高い」とみなされがちだが、このような建材は複合素材であることも多く、次のリサイクルが難しくなる場合がある。しかしこうした要素は単純なスコア化では見落とされやすいとUKGBCは指摘する。

また同団体や先述の論文がともに指摘するのは、建築の持続可能性評価として広く用いられる「ライフサイクル評価」が、必ずしも循環性の評価には適していないという点だ。建築におけるライフサイクル評価は、建築単体の建設〜解体までを追うもので、一般的にはリニア経済を前提としている。一方で循環性を測るには、建築の解体・改修後の建材リユースなどを追うために、本来は複数の建築ライフサイクルにわたる評価が望ましい、というのがその理由だ。

「サーキュラー建築」をどう測るかは世界中で模索が続き、多様な指標が並立している。今後は柔軟性・社会的影響など、従来評価しきれなかった要素が考慮され、多様性が進むことも予想される。現実には、循環性を測る指標が多くなり評価が長く複雑なものとなっては、実用性を失い、利用者が理解しづらいものとなる。一定の簡素化は必要だが、その結果、評価精度や代表性が低下するおそれがあることも認識しておきたい。

【関連記事】

- WBCSD、循環移行測定ツールCTIの新ガイド「ソーシャル・インパクト」と「建築業界向け」を公表

- 竹中工務店とDesignFuture Japan、サーキュラー建材の共通評価基準を策定。「Material Bank Japan」で実証運用を開始

【参照記事】

- [1] J. Gonçalves et al., 2025, Measuring Circularity of Buildings: A Systematic Literature Review

- [2] UKGBC, 2023, What does it mean to be 100% circular? Metrics, Benchmarks and Indicators for the Circular Economy