スクラップ&ビルドから建築ストックの蓄積を前提とした慣行、いわゆるフロー型からストック型社会への移行が模索され、その萌芽が見られる。直近の象徴的なプロジェクトの一つが株式会社竹中工務店による大阪避雷針工業株式会社神戸営業所の改修計画「つなぐ減築、ひらく増築」だ。このプロジェクトは、建築業界だけではなく、多分野におけるサーキュラーエコノミー移行にあたって重要な示唆を与える。このほど行われた、関係者向け建物見学会ならびに竣工記念イベント「時がつくる建築 ✕ サーキュラーエコノミー」の様子をレポートする。

震災を耐え抜いた躯体

.jpg)

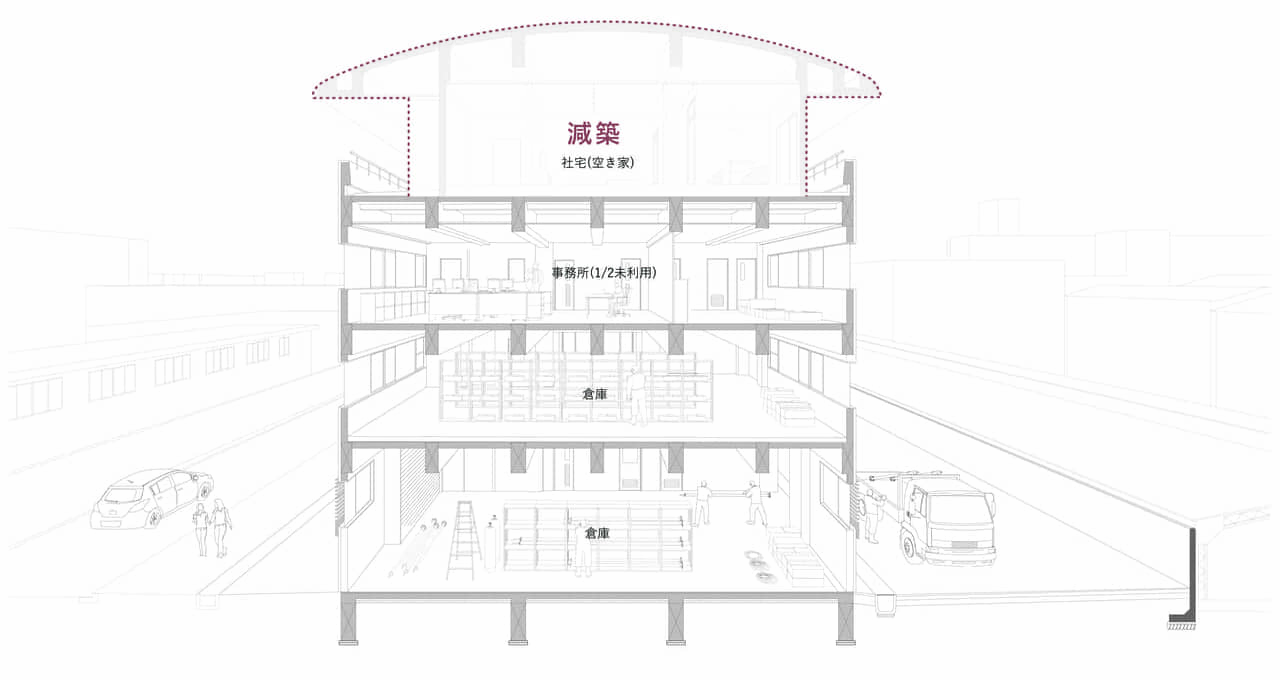

1989年に竣工した大阪避雷針工業神戸営業所。当時、4階建ての建物の3階は事務所、4階が社宅だった。改修前の社宅は空き家となっていたため、管理しづらくなっていた。さらに、設備更新と曲面屋根の保全に負担が出てきたということもあり、この度の竹中工務店への依頼となった。施主である大阪避雷針工業は当初、建て替えを想定して相談したという。

改修前の建物が竣工して8年後に阪神大震災が発生したが、この度の改修に向けた構造調査では、躯体が健全で外装タイルの劣化も軽微であることがわかり、さらに今後70年以上の耐用年数が見込まれた。そこで、今回の建築設計を担当する竹中工務店の山﨑篤史氏・大石幸奈氏含むプロジェクトチームは、建て替えではなく「新耐震基準で造られた『既存躯体も敷地の一部』だと捉え、新築と改修の間のような、すべてをつくり直すよりも豊かな建築として未来につなぐ」(同プロジェクトチーム)方法を提案し、採用されるにいたった。

改修後の内容

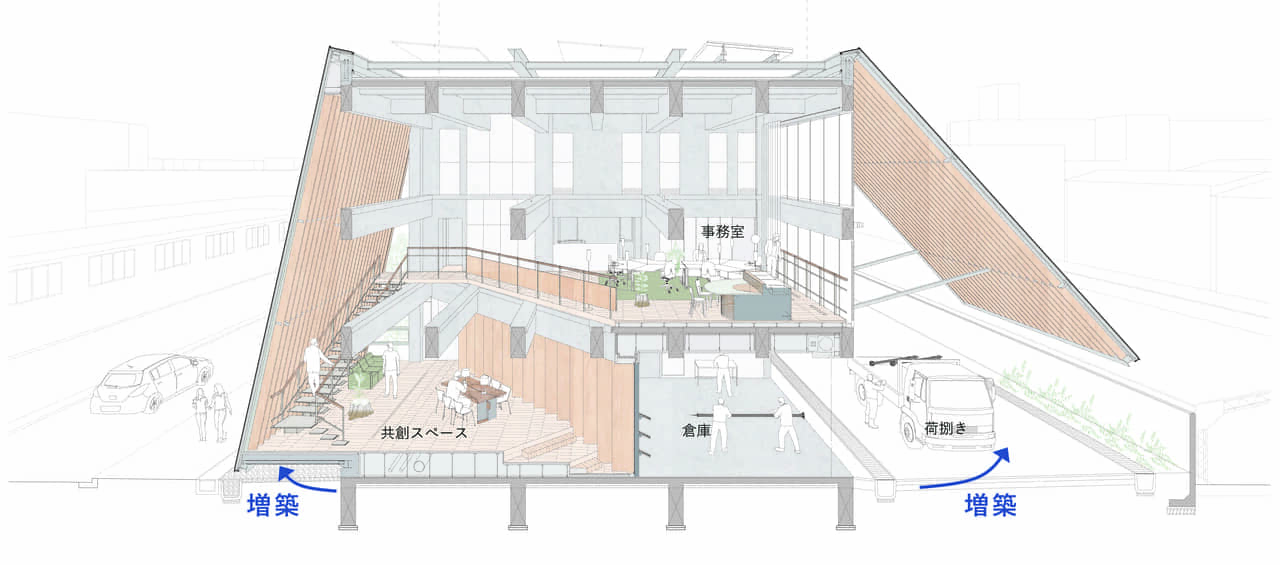

プロジェクトのポイントは、新築ではなく躯体を残したうえでの減築だということ。その減築も、「ひらく増築」という名の通り、引き算だけではなくある意味足し算もされているという点も見逃せない。

もともと工事系の従業員は、1階では荷捌き、2階では資材庫を行き来しながら荷物の積み込みを行っていた。3階では設計・事務系の従業員が業務を行っており、その間にエレベーターがないため、階をまたいだコミュニケーションが取れないでいたことが課題だった。

そこでまず建物の真ん中に共創スペースという大空間を設け、事務室と同スペース間でのコミュニケーションが取りやすい設計とした。同時に、風の通りもよくなり断熱性能をアップ。さらに、上述のとおり荷捌きと資材庫が別階にあったが、これを解消するため両機能とも1階に配置。

減築により減った荷重分で基礎をつくらずに増床した。その分4階には大屋根を載せた。この大屋根は斜めに設置されているが、これは近隣住居からの視線をカットしつつも光や風が取り入れられるようにとの意図だ。この屋根も鉄骨部はCO2排出量の少ない電炉鋼材で、その他の部分は国産材が使用され、軽量かつ将来補修・解体しやすい設計とした。階段も木と鉄に分解可能な階段となっており、ボルトで留め付けされている。

内装もなるべく既存資源が活用される。その象徴が同敷地内で育ったクスノキだ。そのクスノキは伐採され、主にテーブルに、その端材は神戸の町工場経由で手すりの笠木に、その過程で排出されたおがくずは3Dプリントによりプランターに生まれ変わった。

今回この既存樹・木材コーディネートを担当したのが、神戸を拠点とするSHARE WOODSの山崎正夫氏。「この木しかない形のテーブルにしてほしい」とプロジェクトチームから依頼があったと話す。通常では考えられないことだったという。「こんな形で大阪避雷針工業さんの文化が続くことはすごいことだと実感している」と振り返る

さらに、照明はLED化・再塗装でリペアした。応接家具のソファは張地を張り替えてアップサイクル。トイレやロッカー室ではサッシとガラスを再利用した。

改修時のCO2排出は、新築した場合と比較して約70%削減したという。言うまでもないかもしれないが、屋上には太陽光パネルが設置されており、上述の高断熱化やLED化などの省エネ性能向上とも相まって、オペレーショナルカーボンの削減も企図される。外皮性能は同社評価によると、BEI=0.40、CASBEEはSランク相当となった。

時がつくる建築とは?

今回のプロジェクトの背景には重要な考え方がある。それは、このプロジェクトが「時がつくる建築」が意識されたということ。

竣工時イベントでは、山﨑氏と大石氏に加え、『時がつくる建築: リノべーションの西洋建築史』(東京大学出版会)の著者である東京大学教授の加藤耕一氏と『サーキュラーエコノミー実践』(学芸出版社)の著者でサーキュラーエコノミー研究家の安居昭博氏を交えて、同テーマについてのディスカッションが行われた。今回のプロジェクトの理解を深めるため、ディスカッションの一部を紹介する。

加藤氏は、ローマ時代に約200以上建設された円形競技場を例に出し、その後の変遷を説明した。円形競技場はローマ帝国全盛期にはそれを娯楽として使用していたが、衰退期にはその多くが都市防備のための軍事施設として転用されることで生き延びたという。やがて社会が安定するとアーケードをレンガで閉じて人が住み着いたり教会を建てたりし、都市の一部と化した。加藤氏は、これまでの建築史では建築時などある瞬間のみでその建築を評価する「点の建築史」が影響力を持っていたが、その後その建物がどのように変化するのかを見ていく「線の建築史」の観点で捉えることも重要だと話す。「これまで、建築にとっての死を考えないようにしてきた。形になったものが、あたかもそのままの姿で未来永劫残っていくような幻想のなかで建築が語られがち」と指摘する。20世紀建築学の「つくる建築学」を「つくった後も扱う建築学」に移行することこそが、豊かな建築文化をつくる鍵となることを合わせて示した。

歴史を紐解くと、上述以外にも部材や装飾品が他の建物に使われていたことがしばしば起こっていたという。たとえば、コンスタンティヌスの凱旋門はまさにこれに当てはまる事例で、この建築に使用された装飾物は、それよりも150~200年以上も前のトラヤヌス帝やハドリアヌス帝時代でつくられた彫刻が、顔の部分のみコンスタンティヌス皇帝の肖像に修正して使用されたという。従来の視点でみると、これはその当時の経済が減退し優れた技能を持った工匠の不在により起こった事象で、衰退の始まりであるという見方がなされがちだった。だが、最近の研究では、コンスタンティヌス皇帝の偉大さを称えるために、歴史上の皇帝がつくった既存物を移転させたという評価もされているという。これはまさに建築を点ではなく、線で捉えるということにほかならない。

安居氏は、点から線への移行が見られる兆しとして、オランダのサーキュラーエコノミー事例を紹介。路面電車を修理する工場が地元デザイナーのセレクトショップや図書館、映画館、フードコートなどを備えた複合施設に再生されたプロジェクト、産業用クレーンを再活用する官民連携プロジェクト、地域に開かれたホテルなど。安居氏は、こういった事例を踏まえ、愛着はやはり点ではなく線で生まれるものではないかと指摘した。

愛着から地域における文化的な蓄積へ

ここまでの話から、「時がつくる建築」を構成する要素として、愛着といったモノに対する情緒・感情が重要なキーワードとして洗い出されることがわかる。加藤氏は「愛着は基本的には上積みされていくものであり、100年経っている建築の方が何らかの豪華さをまとっていて、それをラグジュアリーと呼んでみたい」と語る。

そのためには線の考え方が大切で、安居氏は「関わりしろ」を残すことが重要だと指摘した。手すりの組み換えや照明の買い足しができる設計、むき出しの壁など、あえてつくった関わりしろはこの建物には多くある。実際、竣工直後であるにもかかわらず、倉庫には工具掛け用のアンカーが打たれていた。ユーザー側がすでにこの建物に「関わっていた」ことにプロジェクトチームは感銘を受けたという。

ユーザーの建物への愛着が蓄積されていくその延長線上には、地域を良くしていくことも視野に入れる。神戸の街が大阪や京都と伍していくには、地域における文化的な蓄積が欠かせないという神戸出身の山﨑氏の想いが背景にある。

部材がなるべく地域産あるいは地域の工場で調達されているのもそこに理由がある。山﨑氏は、「神戸の街に還元するような仕組みをつくりたいという想いで、神戸で活動されている方とご一緒しました。神戸の街が少しでも良くなっていければいいな」と言う。

このビルの街への溶け込みも同様だ。山﨑氏がある時建物へ戻ろうとしたら、どこにあるかわからなかったことがあった。「周りがビル群だったらおかしいが、三角屋根がいっぱいある地域なので、そんなに違和感もありませんでした」

愛される建築は地域に貢献すると加藤氏は表現したが、地域における文化的な蓄積には、その建物が地域に溶け込んで愛され、一度存在したものを次に繋いでいくことが欠かせないのだろう。

「本当にやってよかった」

山﨑氏と大石氏は、安居氏が主催するオランダのサーキュラーエコノミー研修プログラムやワークショップなどに参加し、他業界含めてサーキュラーエコノミー事例を自分たちの目で確認しながら、建築における新たなあり方を模索してきた。両氏が考えてきた「つなぐ減築、ひらく増築」への想いが、まさにこのプロジェクトに反映されている。山﨑氏は「お金で買えないものを買っていると考えています。新築と比較して35年分(改修前の営業所の築年数)この建物がリードしている捉え方。躯体を『残す』という決断をしていただいたのは英断だったと思っています」と話す。発注者側である大阪避雷針工業代表取締役の山下充周氏は、「私はこの営業所が建てられた時から在籍しており、4階の社宅にも住んでいたこともあります。残すと決断したことの理由の一つは設計者の熱意ですね。自分が住んでいた建物がどう変わるのかという想いもありました。本当にやってよかったと実感しています。私が住んでいた頃に愛着を感じていたものがすべてのところに残っていて、後悔はありません」と呼応した。「つなぐ減築、ひらく増築」というプロジェクト名がつけられたことが腑に落ちる瞬間だ。

取材後記:モノに対する我々の価値観をアップデートさせる

山下氏はこのプロジェクトをこう表現する。「これまでのリノベーションは外壁の色を変えて、エントランスの天井を剥がして、といった類の話だったのですが、この計画を聞いた時『これは何だ』とびっくりしたのを覚えています」

構造設計を担当した竹中工務店の村上友規氏も、このプロジェクトを経て生まれた課題を指摘しながらこう話す。「何をどう再利用するか、仕組みを構築する重要性を感じました。今回のプロジェクトでは建て替え前の営業所が当時の図面通りにつくられていると信じて、それをもとに設計しました。一方で、素材を後世にも伝えられるようにするため、バーコードを貼付し材料特性をデータとして残し使えるようにしていくなど見える化していけば、躯体のサーキュラーエコノミーができるのではないでしょうか。とにかく私のこれまでの建築観を変えるようなプロジェクトでした」

これらの発言の裏側には何があるのか。このプロジェクトは、建築のみならず我々のモノに対する価値観を変革する要素を秘めているのではないか。つくって・つかって・捨てることによって、環境に負荷を与えてしまうのはもちろんのこと、何層にも重ねてきたストーリーすらも失われてしまう。建物ならそれはなおさらだ。上記を示す論考・エピソード等は多くあるだろうが、たとえば短編アニメーション映画「つみきのいえ」(加藤久仁生監督, 2008)は、これをまさに暗示していると筆者は考える。

建築はそのライフスパンの長さと街を構成する重要要素であるがゆえに、文化となって蓄積されやすい。その背景には、住人が受け身のユーザーではなく建物の価値を共に高めていく積極的役割もある種担っているということもあろう。短寿命製品と違い建築やロングライフ製品においては、一度つくったものを壊すことで起こってしまう分断を防ぐことはもちろん、人が積極的にそれらに関わっていくことで文化面での蓄積も含めたストック化を加速できる。

同時に、加藤氏の言う「本当の意味でのラグジュアリー」とは何かを突き詰めていくことが、我々の思考の転換を図り、価値観をアップデートしていくことにつながるのではないか。その延長線上に、残存価額測定の再考など、アップデートされた価値観が相性よく体現できる社会システムを構築する。それが、サーキュラーエコノミーへ移行していくための本質的な要素となるはず。これらは、プロジェクトが発するメッセージではないだろうか。

山﨑氏は、「本当に良いと思っているからお客さんにお伝えして、構造設計者の理解を得た。『サーキュラーエコノミーが流行っているから』という考えでは熱意が続かないでしょう。設計者やオーナーが熱意を注ぎ続けられるかどうか。これが他に展開するための鍵になるのではないか」と強調する。次世代に残すという強い想いとそれが活かされる仕組みづくりが求められる。

※冒頭写真は竹中工務店提供。なお、提供元の記載がない写真は筆者撮影

【参考】減築と増築で既存躯体を活用した「大阪避雷針工業神戸営業所」が竣工

【参考動画(下記)】つなぐ減築 ひらく増築 大阪避雷針工業神戸営業所(竹中工務店)