Circular Economy Hubを運営するハーチ株式会社は、東京都の多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の令和5年度採択事業者として展開する、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラム 「CIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラー・スタートアップ東京)」を運営。本特集では、プログラム参加者の取り組みをご紹介します。

日本全国から毎日大量に排出される食品由来の生ごみは、年間1800万トン余。その6割程度が家庭から排出される。本来は堆肥やエネルギー源として有効活用できるのだが、日本ではその大半が多額の費用をかけて化石燃料を使って焼却処分されている。これによる温室効果ガス排出の悪影響は、言うまでもないだろう。

食品廃棄物の約3割は都市部から排出されるとされている。コロナ禍もあって、個人やコミュニティでのコンポストを始める方もいるが、まだまだ有効活用できずに余らせているのが現状だ。都市部の食品由来の生ごみをきちんとコンポスト化した上で、社会的にニーズのあるプロダクトにできないか――。循環経済をテーマとした起業支援プログラムCircular Startup Tokyo(CST)で都市部のコンポストのアップサイクル構想を提案した会社員の李哲揆さんに、構想のきっかけや事業化に向けた歩みを聞いた。

話者プロフィール:李 哲揆さん

大学院で農業、特に土壌学の研究で博士(農学)を取得。以後10年以上にわたりアカデミアで農業・環境分野の研究に従事しながら、高等教育や市民向け教育にも携わる。現在は微生物の研究開発を行う企業に所属しながら、本プロジェクトにも取り組んでいる。

コンポストの「出口」がない

そもそも李さんはなぜ、コンポストに着目したのか。そこには、李さんのこれまでの歩みと、身近で起きていることが関係していた。

「私は研究者として土壌の研究をしていました。コンポストについても農家や肥料メーカーと対話してきましたが、作るけれども売れない現状に皆さん危機感を持っていました。私が住む地域でも、給食ごみと剪定枝でコンポストを作って市民に無料で配布していましたが、それでも余っているそうです。食品廃棄物の単純焼却をなくすための良い取り組みなのに、と思いました」

コンポストが余ってしまうのは、コンポストの「品質」にも原因があると李さんは見ている。

「食品ごみも、コーヒーかすも、竹も入っているという、雑多なゴミからのコンポストは、扱いが難しい。家庭菜園でならまだ使えるかもしれませんが、農家は肥料成分を計算しているので、どのようなものからできたか分からないコンポストは使えないのです。コンポストをうまく作るのは大変です」

とはいえ、何とかコンポストを捨てずに活かしきれないか―。李さんは、コンポストならではの成分に着目する。

「コンポストは食品廃棄物が微生物により安定化された有機質資材とも捉えられます。また成分が木質バイオマスに似ているので、木の代わりになるのではと思ったのです」

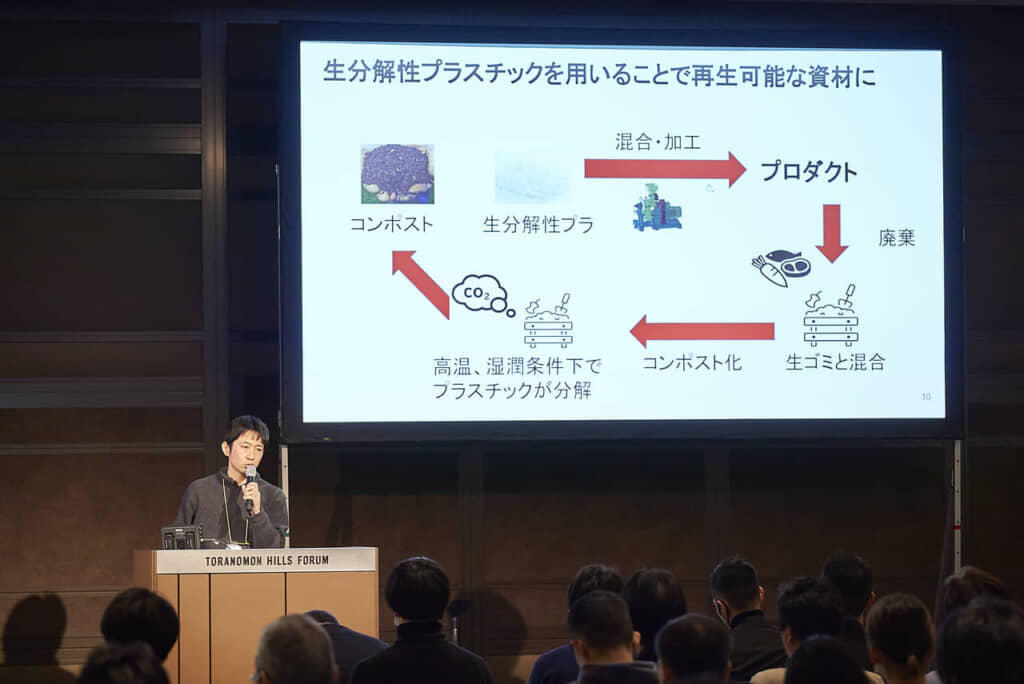

そこで、食品コンポストと生分解性プラスチックを混ぜたコンパウンドを作り、建材や農業資材など具体的なプロダクトに活用する構想をCSTで披露することにしたのだった。

建材、朝顔の鉢植えセットにも

CSTに参加しながら試作したコンパウンドは、食品コンポスト80%にPE(ポリエチレン)20 %の比重で構成されたもの。プロダクト1トン当たりCO2排出量を1.5トン削減(焼却処理により排出されるCO2削減0.7t+プロダクトに固定される炭素量0.8t)できるという。

「匂いはしませんし、意外に温かみがある素材になりました。コンポストを8割混ぜられることが分かりましたが、作る製品によって適切かどうかが変わってきますので、製品に応じて配合を変えていかなければならないですね」

プラスチック部分に難分解性プラスチックに微生物分解性を付与する添加剤「P-Life」を加えることで、プラスチック部分は分解され、コンポスト部分は生ごみと混合して再びコンポスト化できる。

混合材の試作を終え、当初はウッドデッキの板材に使えるかもしれないと考えた。しかし、品質が安定しないコンポストを含んだ素材を、高い安全性と耐久性が求められる建材として採用するには、乗り越えるべきいくつものハードルがあることが分かってきた。今は、他にどのようなプロダクトニーズがあるのか見極めている状況だという。

「小学生の子どもがいるのですが、夏休みに持って帰ってくるプラスチック製の朝顔プランターに使えないかとも考えています。コンポストは元々給食ごみからもつくれるので、自分たちの給食ごみが朝顔プランターになるという循環を見せられます。課題はコストですが、 教育プログラムとセットで学校に提供できれば、教育活動を行ってきた私自身の強みも活かせます」

生ごみゼロでカーボンネガティブな街づくりをご一緒に

CST終了後も試行錯誤を続ける李さんだが、CSTに参加して気づいたことがあったという。

「事業ストーリーの重要性ですね。これまでは、品質勝負で捉えていましたし、地域のものを使っての循環であればうまくいくと思っていました。でも、単純に品質だけでない。誰に伝えたいのか、誰が幸せになるのかなど、人の心を打つストーリーが事業に求められることを痛感しました。いまだに正解は見えていませんが、生ごみゼロでカーボンネガティブな街づくりをご一緒にしませんか、と言えるようになったことがCSTからの学びでした」

李さんは今後も事業化への準備を続け、起業する際の会社名もすでに決めている。

「週末副業での準備になりますが、友人が手伝ってくれることになりましたので、今夏をめどにできるだけ早く事業化したいですね」

都市部のコンポスト問題をきっかけにできあがった素材が、食品廃棄物削減に新たな可能性を加えることになるのか――。大いに楽しみだ。