国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)は6月23日、海水から肥料の三大要素の一つであるカリウムを選択的に回収する新技術を開発したと発表した。

プルシアンブルー型錯体を塗布した特殊な電極を用いることで、模擬海水から競合するナトリウムイオンを99%以上排除し、カリウムイオンを10倍以上に濃縮することに成功した。この技術は、ほぼ全量を輸入に依存するカリウム肥料の国内生産と安定供給への道を開くものだ。

食料安全保障の鍵となる肥料の国産化

植物の成長に不可欠な窒素・リン・カリウムは「肥料の三要素」と呼ばれるが、日本はこれらの原料のほとんどを海外からの輸入に依存している。農林水産省が2025年5月に公表した資料「肥料をめぐる情勢」によると、特にカリウムの原料である塩化カリウムは、カナダやロシア、ベラルーシなど特定の国からの輸入に頼っており、その供給は地政学的リスクの影響を受けやすい構造となっている。実際に、近年の国際情勢の緊迫化は肥料価格の高騰を招き、国内の農業生産コストを押し上げる一因となった。

このような背景から、政府は2025年4月に策定した「食料・農業・農村基本計画」において、肥料の安定供給確保を重要政策として掲げ、国内資源の活用による国産化を推進している。四方を海に囲まれた日本にとって、海水はカリウムの豊富な供給源となりうるが、その濃度は約0.04%と低く、さらに化学的性質が似ているナトリウムイオンが重量比で約25倍も多く含まれているため、高純度のカリウムを効率的に直接回収することは技術的に困難とされてきた。

プルシアンブルー錯体で選択的回収を実現

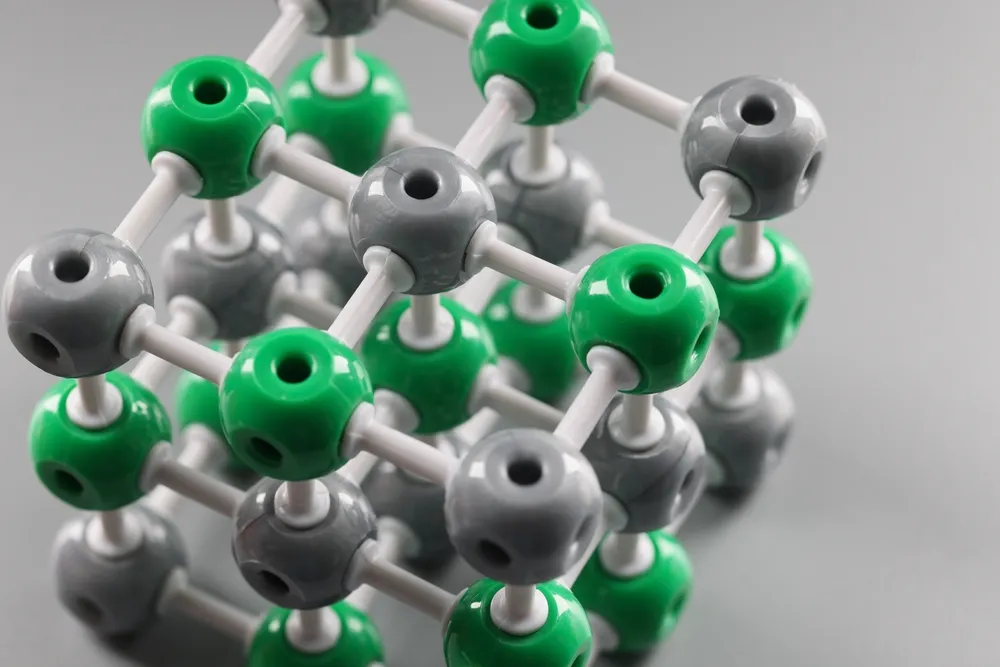

産総研は、この課題を解決するため、特定のイオンを選択的に吸着する性質を持つ「プルシアンブルー型錯体」に着目した。研究チームは、中心金属がニッケルと鉄からなるプルシアンブルー型錯体(NiHCF)が、カリウムイオンの回収に特に高い選択性を持つことを見出した。

開発した技術では、このNiHCFを網目状の金属集電体に薄く塗布した電極を使用する。この電極に電気を流して酸化・還元反応を制御することで、競合イオンである多量のナトリウムイオンを含む海水中からカリウムイオンだけを選択的に吸着させ、その後、逆の電気反応で電極から脱離させて回収する。

さらに、研究チームは技術の効率化も実現した。体積あたりの表面積が広い網目状の金属集電体を用いることで、電極単位面積あたりの吸着量を従来比で10倍に向上させた。また、陰イオンのみを通過させるアニオン交換膜を組み込んだ電気化学セルを構築し、吸着と脱離を同時に進行させることで、プロセスに必要な電気量を半減させることにも成功した。

この電気化学セルを用いて模擬海水での実験を3回繰り返した結果、ナトリウムイオンを99%以上排除し、カリウムイオン濃度を10倍以上に濃縮した水溶液を得ることができた。この時のカリウムとナトリウムの重量比は、元の模擬海水の約2000倍にまで向上しており、極めて高い精製能力が実証された。

これまで海水からのカリウム回収は、製塩の副産物である苦汁(にがり)から間接的に行われるため生産量に限界があったが、本技術は海水からの直接的かつ安定的な資源回収の可能性を示すものだ。

産総研は今後、回収したカリウム溶液を液肥として利用可能な濃度まで高める技術や、低コストで固体肥料化する技術の開発を進める。また、実用化に向けて、実際の海水を用いた検証や処理工程の簡略化も検討していく計画だ。

【プレスリリース】海水から国産肥料の原料を回収-多量のナトリウムが含まれる海水からカリウム資源を選択的に回収する技術の開発-

【参照情報】肥料をめぐる情勢(農林水産省、2025年5月)[PDF]

【参照情報】食料・農業・農村基本計画(農林水産省、2025年4月)[PDF]

【参照論文】Adsorption selectivity of nickel hexacyanoferrate foam electrodes and influencing factors: extraction of a 98% potassium fraction solution from pseudo-seawater

【関連記事】旭化成と産総研、サステナブルポリマー連携研究ラボを設立

【関連記事】産総研、ポリ乳酸の生分解性と伸びを改善。バイオ資源由来プラスチック材料普及促進への貢献を目指す

【関連記事】産総研、プラ劣化を非破壊で診断する技術を開発。プラ長寿命化への貢献を目指す